|

|

Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |

|

Ich finde, der Freiburg-Marathon hat Charme. In eine solche Einschätzung fließen ganz stark subjektive Momente ein, sie entzieht sich einem exakten Maßstab. Fast ist es unmöglich, zu einem Urteil ohne Vor-Urteile zu kommen. Vorurteile sind immer von ersten Eindrücken, Gefühlen und Meinungen beeinflußt. Sie können nicht den Anspruch der Objektivität erheben. Vorurteile müssen auch nicht negativ sein.

Wer Freiburg als Besucher kennt, hat das Vorurteil, hier lasse es sich gut leben. Eine Altstadt mit bedeutendem Münster einerseits, andererseits moderne Einrichtungen, eine Universität von Ruf. Reben auf der einen Seite, auf der anderen Seite Schwarzwaldtäler, in je einer halben Autostunde in die Schweiz oder nach Frankreich, das bewahrt vor Provinzialität. Radfahrern ist der Weg gebahnt, das Verkehrssystem hat ehrgeizige Pläne, die Verkehrspolitik ist schon einmal an der Höhe der Parkgebühren abzulesen. Zu der Zeit, als Beamte noch versetzt werden konnten, ohne daß ihnen über Jahre Freiflüge zwischen Wohnung und Arbeitsort gewährt werden mußten, strebten Beamte an, nach Freiburg versetzt zu werden. Möglicherweise hat der Ruf Freiburgs auch auf den Marathon abgefärbt. In einer Stadt, in der es sich zu leben (und zu studieren) lohnt, lohnt sich vielleicht auch zu laufen. Außerdem, es gibt in Baden-Württemberg zwar eine Anzahl Marathons, aber keinen wirklich repräsentativen Marathon für die Öffentlichkeit. In dem sonst so ehrgeizigen Stuttgart, das sich Olympische Spiele phantasierte, einen Trump-Tower auch, aber der ist vor dem Bau schon eingestürzt, hat man beim Halbmarathon Halt gemacht, bloß weil ein paar Leute, die sich einbilden, auch für Läufer zuständig zu sein, glauben, das sei es. Die Tendenz gehe zum Halbmarathon. Allenfalls geht man als Marathonläufer in Stuttgart zum Halbmarathon, weil es keinen Marathon gibt, außer einem 1994 abgesagten auf dem Papier. In Freiburg hatten nicht Funktionäre das Sagen, sondern die Kommune. Sie wollte einen Marathon vor allem, zur Sicherheit auch einen Halbmarathon. Andere haben das ja vorgemacht, eine Runde für Halbmarathonläufer, zwei für den Marathon: in Essen, in Mainz, in Regensburg, in Bad Füssing, in Bräunlingen, in Steinfurt, im Königsforst, in Kamen, in Hasede, in Egelsbach, in Fulda, in Rhumspringe und was weiß ich, wo sonst noch, die Mehrrunden-Marathons gar nicht gerechnet. Laufen ist für mich Ortsveränderung, rasche Zurücklegung einer verbindenden Wegstrecke. Am Ziel will ich am Ziel sein und nicht dort erst einmal durchlaufen. Ich denke, meiner Mentalität entsprechen am besten Streckenläufe von A nach B, der Spreewaldmarathon, der Ruhrmarathon, Bergmarathons wie der Jungfraumarathon.

Zwei Runden also in Freiburg. Mein Vor-Urteil: In Kauf nehmen, weil es eine Premiere ist. Danach nicht mehr, es sei denn, es findet sich Ende März kein anderer Marathontermin mit 5:30 Stunden Sollzeit. Ich bin in Freiburg sicher nicht vom Saulus zum Zweirunden-Paulus geworden, aber ich bin sehr gut damit zurechtgekommen. Ich meine, insbesondere für Marathon-Erstteilnehmer eignet sich die Zweirundenstrecke in Freiburg gut zur Strukturierung. Man sagt sich nicht, jetzt ist bei Kilometer 10,5 ein Viertel geschafft, sondern jetzt ist die Hälfte der ersten Runde oder bei Kilometer 32 im Osten an der Dreisam, jetzt geht es zurück. Die Verlegung des Starts vom Rotteckring am Rande des Altstadtkerns zur Messe bringt gerade am Anfang einen etwas öden Abschnitt, aber er ist in Anbetracht der Vorteile, die das Messegelände bietet, zu tolerieren. Gewünscht hätte ich mir, am Münster vorbeizulaufen; aber das war wohl nicht zu realisieren; die Bächle in den Straßen habe ich nicht zu Gesicht bekommen, möglicherweise wären wir hineingestolpert, das Mittelalter hat nicht für Läufer gebaut. Aber im Ganzen ist man in Freiburg läuferisch doch dicht an dem Stadtwesen und seiner Einwohnerschaft dran. An dieser besonders. Insbesondere an den Kernpunkten bildeten sich Publikumsinseln, und die Anfeuerung war hier nicht geringer als in Berlin, Hamburg oder New York; an die Queensborough Bridge fühlte ich mich auf der Bogenbrücke über die Bahn erinnert, nur halt etliche Nummern kleiner und ohne roten Teppich. Für mich ganz hinten ein selten gewordenes Erlebnis: Die Zuschauer hatten sich nicht längst zerstreut, sondern harrten aus, sie warteten ja auf die Ersten hinter mir. Auch ein Vorzug der zwei Runden. Doch ich will die Aufmerksamkeit der Freiburger nicht klein reden, selbst auf der zweiten Runde nach vier Stunden Laufzeit wankten manche Zuschauergruppen nicht. Dieses Interesse macht sicher einen Teil des Charmes aus. Der andere, wir alle durften uns als Hauptpersonen eines Lauf-Ereignisses fühlen. Wer hier siegen würde, wäre einer von uns und nicht ein Global Player in Laufschuhen.

Wir sind in Freiburg dem Frühling entgegengelaufen, das war zu erwarten. Narzissen in den Grünanlagen, die ersten Mandelbäume reihenweise in Blüte erblickt. Morgens der Frost des Schwarzwaldes, mittags die Wärme des Rheintals. Das machte meine Anzugsordnung nicht einfacher, war aber wohl das geringste Problem. Freiburg hat einen für die Stadt günstigen Termin gewählt.

Mir tat auch wohl, daß der Marathon schlicht Freiburg-Marathon heißt und nicht zum Beispiel Rothaus-Marathon, wiewohl ich seit Jahr und Tag Kunde der Badischen Staatsbrauerei Rothaus bin; ein Lebensmittelchemiker hat mir einmal gesagt, bei einem derart regionalen Biervertrieb würden keine Konservierungsmittel verwendet. Nur was sich der Marketingmanager von Rothaus, einem der Sponsoren, gedacht hat, als er eine Plastic-Trinkflasche, die wievielte für uns?, in den Läuferbeutel legen ließ, bleibt mir nicht erfindlich; ich werde mein Rothaus Märzen bestimmt nicht daraus trinken, sondern aus der Flasche mit dem Schwarzwaldmädel. Wasser hineinfüllen und dann bei jedem Schluck immer daran denken müssen, wie gut jetzt ein Bier täte?

Wenn ein Marathon Anlaß zu absolut lächerlichen Gedanken gibt, ob das nicht auch an seinem Charme liegt?

Ich könnte jetzt, ziemlich genau ein Jahr nach meinem mißglückten Rom-Marathon, hoch zufrieden sein. Ich habe die Rückerstattung der Hälfte der unnütz aufgewandten Reisekosten erstritten. Die Hälfte deshalb, weil ich entgegen der ursprünglichen Forderung nur auf 50 Prozent der Reisekosten geklagt habe. Allein aus taktischen Gründen; ich wollte auf Anraten des Anwalts eines vermeiden: daß das Gericht einen Vergleich nahegelegt hätte, bei dem ich dann meine Kosten des Rechtsstreits selbst hätte tragen müssen. Vor allem aber wollte ich Klarheit durch ein eindeutiges Urteil: Muß man bei einer Marathonreise mit Reiseleitung auf so etwas gefaßt sein, was mir in Rom – und danach – widerfahren ist?

Die Fakten könnten für meine Leser untergegangen sein, weil ich in „Runner’s World“ eher die komische Seite betont habe. Die Fakten also waren: Ich hatte für den Rom-Marathon 2003 eine Pauschalreise bei einem deutschen Reiseveranstalter gebucht. Es fing schon damit an, daß ich die Startunterlagen entgegen der Ankündigung nicht drei Wochen bis vierzehn Tage vor dem Reiseantritt erhielt, sondern knapp zwei Tage vor dem Abflug. Dies, nachdem ich dreimal angerufen und zwei e-mails abgesetzt hatte. Angelogen wurde ich auch, denn am Montag war mir gesagt worden, die Reiseunterlagen seien heraus; die meinigen gingen jedoch erst am Dienstag zur Post. Auf die Idee, mir wenigstens telefonisch die Abflugzeit am Freitag mitzuteilen, kam auch niemand von sich aus. Die verspätete Zustellung des Flugscheins und des Hotelgutscheins brachte dem Reiseunternehmen den ersten Beschwerdebrief ein – nicht von mir, sondern von einem anderen Teilnehmer der Gruppe.

|

Beim Abholen der Startnummern in Rom wurden wir zum trouble desk geschickt. Nach halb- bis dreiviertelstündigem Anstehen erfuhr ich dort, wie andere auch, daß das Startgeld – ich hatte es mit dem Rechnungsbetrag rechtzeitig an den Reiseveranstalter überwiesen – nicht eingegangen sei. Daher mußten wir nochmals zahlen, 25 Euro, immerhin 3 Euro weniger, als ich dem Reisebüro dafür überwiesen hatte. Der Reiseleiter, der uns zur Marathonmesse begleitet hatte, hielt sich während des ganzen Vorgangs im Hintergrund. Hätte ich mich über Internet angemeldet, hätte ich eine Quittung gehabt. Zudem hat man bei der Internet-Anmeldung eine einwandfreie Kontrolle darüber, ob die Anmeldung und die Abbuchung des Startgeldes funktioniert haben. |

In einer Besprechung am Samstag sagte uns der Reiseleiter, daß wir gemeinsam den Autobus gegen 8.30 Uhr nehmen wollten. Die Startzeit gab der Reiseleiter, ebenso wie der Veranstalter vorher in seinen Unterlagen, mit 9.30 Uhr an, ich korrigierte ihn: 9.25 Uhr. Sage keiner, die fünf Minuten spielten keine Rolle. Man kann notfalls um 9.25 Uhr noch kurz auf die Toilette gehen, aber nicht, wenn der Start um 9.25 Uhr statt um 9.30 Uhr ist. Ich wies darauf hin, daß die Marathon-Organisation empfehle, anderthalb Stunden vorher am Start zu sein. Die Reaktion des Reiseleiters – nun bin ich ja, zumal auf einer Laufreise, nicht so empfindlich; aber mir kam es doch ziemlich flapsig vor, als der Reiseleiter meinen gutgemeinten Hinweis damit abtat, was ich denn solange am Start machen wolle. Mein Fehler war, daß ich dennoch der Kompetenz des Reiseleiters vertraute. Na ja, vielleicht hat er in den drei Jahren zuvor die Gruppe tatsächlich zügig vom Autobus in den Startkanal gebracht, dachte ich. Offenbar hat er nur viel Glück gehabt. Doch am Sonntag, 23. März 2003, stellte sich heraus, daß um diese Zeit kein Autobus mehr fuhr – wegen Marathon. Der Reiseleiter hatte seine Planung darauf gegründet, daß er einen Blick auf den aushängenden Fahrplan geworfen hatte. Wäre mir diese Naivität am Samstag bekannt gewesen, hätte ich mich ausgeklinkt und mir für 7.45 Uhr ein Taxi bestellt. Das wäre um diese Zeit zum Start am Kolosseum noch durchgekommen. Der Geschäftsführer des Marathon-Reisebüros hielt es dagegen, wie sich später herausstellte, allen Ernstes für ausreichend, daß der Reiseleiter seine Information über den öffentlichen Nahverkehr am Marathontag aus dem normalen Fahrplan bezog.

Das Verhängnis nahm seinen Lauf: Nach zehnminütigem Warten an der Haltestelle machte der Fahrer eines Fahrzeugs der Verkehrsbetriebe begreiflich, daß wir vergeblich warteten. Es komme kein Bus mehr. Der Streß begann. Der Reiseleiter stürmte ohne ein erklärendes Wort los, denn er wollte ja selbst Marathon laufen. Daß wir es auch wollten, schien ihn nicht im geringsten zu kümmern. Wie weit es war, wo es lang ging – keine Ahnung. Ich hatte ja eine Marathonreise mit Reiseleitung vor Ort gebucht. Um vom Flughafen nach Rom ins Hotel zu finden, hätte ich keinen Reiseleiter gebraucht.

Ich habe später die Gehstrecke rekonstruiert. Nach dem Tourplaner für Rom betrug die Straßenentfernung von der Haltestelle an der Piazza Pia zum Start am Kolosseum 4,2 Kilometer, Fußgänger konnten Abkürzungen nehmen, zu gehen waren aber, wie ich ausgemessen habe, noch immer 3,6 Kilometer. Dies genau dreiviertel Stunden vor dem Startschuß. Bei meiner kürzeren Schrittlänge konnte ich das Tempo des Eilschritts nicht halten, fiel zurück und achtete nur darauf, den Reiseleiter und ein anderes Gruppenmitglied neben ihm nicht aus dem Auge zu verlieren. Doch gerade als ich das Menschengewusel am Kolosseum erblickte, war es geschehen; der Reiseleiter war im Menschengewühl untergetaucht. Was ich nicht wußte und uns auch der Reiseleiter nicht gesagt hatte (immerhin hatte ich wenigstens sein Trainingstempo erfahren), war der Umstand, daß sich zu diesem Zeitpunkt etwa 45000 Menschen zum Fun Run Stracittadina aufstellten, der gleich nach dem Marathon gestartet wurde. Die Marathonläufer waren längst im Startkanal. Wo die Gepäckfahrzeuge standen, hatte mir keiner gesagt, ich erreichte sie nach einem Umweg. Als ich meinen Kleiderbeutel abgegeben hatte – andere Läufer gab es hier nicht mehr –, erblickte ich einen Lindwurm von Startern, der sich nach vorn schob. Durch eine Lücke in dem Absperrgitter drängte ich mich dazu – mit schlimmen Folgen. Erst auf der Strecke erkannte ich, daß ich mich nicht im Marathon befand. Was blieb mir anderes übrig, als die 5 Kilometer des Fun Runs mitzutraben. Danach jedoch, obwohl mir die Laufzeit noch gereicht hätte, wurde mir der Zutritt zum Marathon-Startkanal verwehrt. Ich versuchte auf eigene Faust, auf die Strecke zu kommen, wurde von ihr verwiesen, hielt mich nicht dran und bin, da ich an Hand der Startnummer identifiziert werden konnte, seither für Rom disqualifiziert. Ein Teilnehmer aus meiner Gegend sagte mir nachher, wenn ihm das passiert wäre, wäre ihm der ganze Aufenthalt in Rom verleidet gewesen. Er sprach es aus.

Auf meinen Beschwerdebrief mit der Forderung auf Rückerstattung der Reisekosten erfuhr ich, am letzten Tage der von mir gesetzten vierwöchigen Frist, Erstaunliches. Danach sollen wir gegen 8.10 Uhr zum Marathonstart gestartet sein. Tatsache ist, daß wir uns zwar um 8.10 Uhr in der Hotelhalle trafen, dort jedoch einige Zeit aus mir unbekanntem Grund herumlümmelten. Die Situation, daß der zu erwartende Linienbus nicht erschien, sei nicht vorhersehbar gewesen. Diese Ansicht vertritt ein Spezial-Veranstalter, der Reisen zu City-Marathons anbietet. Der Reiseleiter habe angegeben, wir hätten gegen 9 Uhr den Marathon-Startbereich erreicht. Was ich angab, schien den Geschäftsführer nicht zu interessieren. Ich hätte später den Richter gern gebeten, den Beklagten zu fragen, wie er sich die Zurücklegung von 3,6 Kilometern in etwa 20 Minuten erkläre. Der auf 12 Marathon-Reisen bewährte Reiseleiter, Herr X., so schreibt der Reiseveranstalter, habe mich im Startbereich aus den Augen verloren, da ich mich von der Gruppe entfernt hätte. Die Dreistigkeit dieser Behauptung empört mich noch immer. Herr X. hat mich nie im Auge gehabt, er hat sich, solange ich ihn im Auge hatte, nicht ein einziges Mal umgedreht. Eine Gruppe hat außer an der Autobus-Haltestelle zu keiner Zeit mehr existiert. Jeder hastete in die Richtung, die der Reiseleiter einschlug. Was ich erst später erfuhr, weil sich dies hinter mir abgespielt hatte: Der größere Teil der Teilnehmergruppe organisierte, da einige offenbar Geld mitgenommen hatten, 3 Taxis, die, wie ich hörte, bis auf 800 Meter zum Startbereich heranfahren konnten. Drei andere Teilnehmer legten den Weg ebenfalls isoliert zurück, zwei davon reichte die Zeit nur, hinten in den Startkanal zu gelangen, nicht mehr jedoch in ihre Leistungsgruppe. Noch nie habe er solchen Streß vor einem Marathon erlebt, schrieb einer in seinem Beschwerdebrief. Er erhielt ebensowenig eine Antwort wie ich ein Wort der Entschuldigung. Meine Forderung auf Reisekostenerstattung wurde abgelehnt. Nach Angabe des Reiseleiters seien nach Abgabe des Kleiderbeutels noch 15 Minuten verblieben, die im Startkanal zu verbringen gewesen seien, bevor der Startschuß fiel. Die Widersprüche zu anderen Aussagen hätte ich gern durch den Richter ermitteln lassen.

Allein, es kam nicht zur Verhandlung. Da der Reiseveranstalter weder auf mein zweites Schreiben noch später auf das Schreiben meines Anwalts reagiert hatte, stellte mein Anwalt, nachdem wir unsere ursprüngliche Forderung auf 50 Prozent der Reisekosten reduziert hatten, Mahnbescheidsantrag. Normalerweise wäre es dann, wenn Einspruch eingelegt worden wäre, zur Verhandlung gekommen. Ich war schon auf der Suche nach einem Marathon laufenden Rechtsanwalt am Gerichtsort. Doch – ich wundere mich nach allem nicht – der Reiseveranstalter versäumte den Termin des Einspruchs gegen den Vollstreckungsbescheid. Das Gericht urteilte: Der Einspruch der Beklagten gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Stuttgart werde als unzulässig verworfen. Die weiteren Kosten trage die Beklagte. Der Antrag auf Wiedereinsetzung (in den Stand vor Ablauf der Einspruchsfrist) werde zurückgewiesen. Auch eine starke Grippe, so begründete der Amtsrichter sein Urteil, stelle kein zwingendes Hindernis dar, ein Fax abzuschicken oder den Rechtsanwalt telefonisch zu beauftragen.

Damit erwirkte ich zwar auf ganzer Linie, was wir gefordert hatten, und dazu die Erstattung meiner Anwalts- und Gerichtskosten, aber der Richter brauchte zu den Vorgängen am Marathontag nun nicht mehr Stellung zu beziehen. Und gerade darauf war ich gespannt. Immerhin aber zeigt der Fall, daß es sich ein Reiseveranstalter nicht, wie geschehen, so leicht machen kann, indem er einen Marathon-Start voller Streß als kein „falsches Vorgehen“ festgestellt hat. Die 25 Euro Startgeld, die ich in Rom nochmals zahlen mußte, bekam ich einige Wochen später zurückgezahlt. Der Brief eines anderen Teilnehmers, der ebenfalls die 25 Euro zurückforderte, blieb dagegen unbeantwortet. Andere schrieben wohl gar nicht erst. Da wundere ich mich schon, wie rasch sich manche durch plumpe Taktik, nämlich auf Reklamationen überhaupt nicht zu reagieren, beeindrucken lassen. Damit leisten sie schließlich unkorrektem Gebaren Vorschub.

Am Freitag, 26. März, fliegt wohl wieder eine Gruppe desselben Reiseveranstalters nach Rom. Vielleicht spricht sich mein Hinweis bis zum Start noch herum: Der Veranstalter hat für den 10. römischen maratonadicitta die Startzeit weiterhin mit 9.30 Uhr angegeben – der Marathon wird in diesem Jahr um 9.15 Uhr gestartet.

Die ersten Krokusse, die ersten Stiefmütterchen, die ersten Rotschwänzchen, die sich eine Nistgelegenheit suchen, die ersten... wahrscheinlich demnächst die ersten Schwalben. Heute zum erstenmal wieder in kurzer Hose gelaufen, wir haben 22 Grad gehabt. Ein ganz anderes Gefühl, wenn man nur leicht bekleidet läuft. Körpergefühl stellt sich ein; ich habe den Eindruck, Blockaden durch die winterliche Kleidung schwinden. Zum erstenmal in kurzer Hose – ein Ereignis, das festgehalten zu werden verdient.

Einen Tip bekommen, mein „Mehr als Marathon“ Band 1 werde im Internet angeboten. Seit Jahren muß ich, wenn ich gefragt werde, Absagen schreiben. Nein, ich habe kein Exemplar mehr abzugeben. Nun glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Der Woetzel-Buchversand bietet beide Bände an. Ich war mißtrauisch und sah mich darin bestärkt, denn ich habe sofort den Band 1 gekauft. Es tat sich nichts, versprochen war der Versand innerhalb von ein, zwei Tagen. Na ja, dacht’ ich doch. Aber dann nach über zwei Wochen traf tatsächlich das bestellte Exemplar ein. Der Rücken war ein klein wenig beschädigt, doch der Buchversand hatte auf „Lagerspuren“ hingewiesen. Der Preis war moderat. Der Band lag keine zwei Tage bei mir. Jetzt habe ich wieder nur noch mein Archivexemplar. Doch nach wie vor bietet der Woetzel-Versand beide Bände mit „Lagerspuren“ an. Offenbar hat er vom Verlag die aber nun wirklich letzte Partie erworben.

|

Irgendwann tut man etwas zum letzten Mal, und man weiß es nicht. Das ist wohl gut so, sonst würde einen ständig Wehmut beschleichen. Am heutigen Sonntag, bei uns dem ersten herrlichen Frühlingstag, hat wieder der „Engadiner“ stattgefunden, zum 36. Mal. Er spielt eine ähnliche Rolle wie die 100 Kilometer von Biel, nur eben auf Schnee, und er ist leichter. Dieser erste große Volksskilauf über die Marathonstrecke hat in Europa viele Nachahmungen gefunden. Ich denke gern an ihn. 1981 habe ich zum erstenmal daran teilgenommen. Der „Stern“ wollte eine Reportage darüber haben, und zwar von einem, der daran teilnahm. Da ich unter den damaligen Schreibern als der Volksläufer par excellence galt, glaubte man, daß ich als Läufer womöglich auch etwas vom Skilanglauf verstünde. Das war zwar richtig, aber gewagt, denn auch damals bewegte sich nur ein kleiner Teil der Läufer winters auf Langlaufski, und ich war eher ein Skiwanderer. Charly Doll hatte ich damals einzig als Skilangläufer kennengelernt. |

Meine Neigung zum Skilauf gründet sich auf Kindheitserinnerungen. In den dreißiger Jahren verbrachte ich jedes Jahr einige Wochen im Riesengebirge, wo meine Großeltern wohnten. Mein Onkel Hans, der dort ebenfalls lebte (gefallen im zweiten Weltkrieg), war sommers Turner, winters Skiläufer. Das wollte ich auch machen, aber Ski waren für meine Eltern unerschwinglich, abgesehen davon, daß es wohl auch keine Ski für Kinder gab. Die Eschen-Ski mit Rattenfallenbindung waren unheimlich schwer; ich stand Jahrzehnte später auf ihnen. Ich habe diese Ski aus den dreißiger Jahren, die ich für 5 Mark gekauft hatte, später dem Skimuseum in Fischen im Allgäu gestiftet. Meinen Kindheitswunsch, Ski zu laufen, erfüllte ich mir in den sechziger Jahren. Eigentlich wollte ich durch die Landschaft gleiten – wie das Amundsen getan hatte –, doch ich verbrachte den Winterurlaub in Österreich, und da verstand man unter Skilauf allein den Abfahrtslauf. Seine Erlernung war mir durchaus nützlich, aber die glücklichen Erlebnisse hatte ich auf Langlaufski. Als ich dann Ende der sechziger Jahre in Obertauern mit Langlaufski, die ein Stufenprofil hatten, auftauchte, traf mich mancher mitleidige Blick: Das arme Schwein, kann sich nicht mal richtige Ski leisten. In meiner Urlaubslandschaft, dem Lungau im Land Salzburg, schlug ich damals vor, die Zäune zu öffnen und durch dieses Hochtal eine Loipe zu ziehen. Erst Jahre später hat man es getan. Wo käme man auch hin, wollte man im Land des alpinen Skilaufs den Wintersport-Rat eines unbekannten deutschen Touristen annehmen!

Für den Engadiner brachte ich zwar Ausdauer und das Skilanglauf-Training einiger Urlaubswochen mit, aber ein Skiwettbewerb war Neuland für mich. Glücklicherweise gab es damals die Skating-Technik noch nicht, zumindest war sie beim Engadiner noch nicht zugelassen. Denn Skating habe ich später nur mal probiert, aber ich hielt mich für einen hoffnungslosen Fall. Vorsichtshalber machte ich beim Engadiner den Funktionärslauf eine Woche zuvor mit, so daß ich dann mit der Gewißheit starten konnte, den „Stern“ nicht zu enttäuschen. Eine Spitzenleistung erwartete man ohnehin nicht von mir. Am Abend vor dem Start machte ich, was alle machten: wachsen. Nach Tabellen und nach Tips von Erfahrenen bügelte auch ich die Wachsmischung auf. Anderntags schneite es morgens. Der Sieger, ein Amerikaner, benützte gänzlich ungewachste Ski. Wie ich später hörte, sollen am Start ungewachste Ski gestohlen worden sein, die Bestohlenen konnten sich allenfalls mit stehengelassenen gewachsten Ski entschädigen. Auf meinen ersten Skilanglaufwettbewerb als Dienstreise folgten dann noch mehrere private Teilnahmen. Doch an dem Massenstart störte mich, daß die Eisdecke des Malojasees hinterher das Bild eines Schlachtfeldes bot. Abgerissene Skistock-Teller zuhauf. Offenbar prügelt man sich im Mittelfeld mit den Stöcken; vom Sport trage ich kein hehres Bild in mir. Doch im hinteren Feld, wo ich startete, war alles friedlich. Beim Marathon auf der Straße hatte ich mit der Strecke zu kämpfen gelernt, beim Skilanglauf lernte ich, mit der Technik zu kämpfen.

| Dazu kamen dann die Schock-Erlebnisse, die Angst vor Abfahrten mit dafür untauglichen Ski. Bei einer der wenigen Abfahrten des Engadiner Ski-Marathons, vor St. Moritz, werden die Bäume strohummantelt. Ich erinnere mich, daß ich die kritische Passage schon gemeistert hatte, als eine Läuferin vor mir stürzte, und zwar genau auf meine Spur. Nach meiner Erinnerung wimmerte sie, denn sie sah sich von mir schon überfahren, die Kanten von Langlaufski ähneln Metzgermessern. Ich muß ein grimmiges Gesicht gemacht haben, weil ich mich ganz auf die Situation konzentrierte: Würde sie die Spur noch räumen oder nicht? Sie räumte sie nicht, sie wimmerte. Daher wich ich in den Tiefschnee aus und stürzte natürlich wegen der dummen Kuh. Den Fairneß-Preis des deutschen Sports habe ich dennoch nicht erhalten. Ich war zu weit hinten. |

|

Den Rucksacklauf im Schwarzwald von Schonach nach Belchen, die 100 Kilometer, habe ich auch einmal unternommen, doch als Tourist – mit zwei Übernachtungen unterwegs. Meine Berührung mit dem Wettkampfsport auf Ski blieb oberflächlich. Der Skilanglauf war eine Aktivität von wenigen Urlaubswochen, gelegentlich auch von Dienstreisen. Ich testete ein touristisches Angebot, eine einwöchige Skitour im Engadin und Skiloipen im Allgäu und in Österreich. Das Naturerlebnis ist auf Langlaufski möglicherweise intensiver als in Laufschuhen. Dann fuhren wir nicht mehr nach Österreich, berufliche Interessen am Skilanglauf gab es nicht mehr. Ich meine, daß ich die Langlaufski noch einmal als Nahverkehrsmittel benützt habe, als hier alles tief verschneit war. Die Wiederholung dieser Wetterlage erscheint mir unwahrscheinlich. Für mein Auto habe ich mir schon keine Winterreifen mehr gekauft. Wenn es schneit, fahre ich halt nicht, basta.

Seit Jahren habe ich die Langlaufski nicht mehr benützt. Doch ein bißchen Wehmut kommt auf, wie jetzt. Beim Engadiner heute haben sich 11582 Läuferinnen und Läufer klassiert. Ein Volkssportereignis mit einem spezifischen Ambiente.

Die drei Goldfische im Becken hatten sich seit Wochen wieder an die Oberfläche gewagt. Nun haben sie sich wieder unter die Schaumstoffglocke zurückgezogen. Auch einem Goldfisch kann offenbar zu kalt werden. Ist es der Überlebens-Instinkt? Er ist offenbar gerade bei weniger hoch organisierten Lebewesen in einer kaum zu definierenden Weise vorhanden. Nur beim vernunftbegabten Menschen nicht mehr. Sonst würden wir nicht so leben, wie wir leben. Ich habe mich in den letzten Monaten gerade intensiv mit Ernährung befaßt.

Die Amsel spart ihre Fettreserven. Als ich an dem Gartengrundstück vorbei lief, flog sie vom Gehweg nur auf den Zaun. Ohne innezuhalten, näherte ich mich ihr. Unerschrocken blieb sie sitzen. Erst als der Abstand wohl nur noch einen Meter betrug und wir uns auf gleicher Augenhöhe befanden, war es ihr zuviel. Sie verließ den Zaun, aber nur, um sich auf der geschützten Seite des Zauns niederzulassen, nicht ohne mich auszuschimpfen.

Zum Stichwort Kälte habe ich bei Dr. Kleinmann wieder nachgelesen. Er vertritt die unkonventionelle Ansicht, daß Warmlaufen nicht nur überflüssig sei, sondern daß eine mäßige Vorkühlung sogar die Leistung steigere. Mag sein, daß wer einen City-Marathon gewinnen will und lossprintet, warm sein muß, um muskulärer Verletzungsgefahr vorzubeugen. Wir anderen müssen Glykogenreserven sparen. Ich habe mich schon immer erst auf den ersten Kilometern warmgelaufen. Allenfalls, daß ich, schon um nicht auf einem Fleck zu stehen, vorher ein bißchen getrabt bin. Bei Dr. Kleinmann habe ich gelesen: Im unterkühlten Zustand, nämlich nach der Herabsetzung der Körpertemperatur in einer Klimaanlage um 0,5 bis 1 Grad Celsius, hätten die Versuchspersonen in der ersten Viertelstunde auf dem Fahrradergometer eine um 17 Prozent höhere Leistung als vordem bei normaler Körpertemperatur erbracht. Auch nach einer halben Stunde sei die Leistung noch deutlich höher als ohne Vorkühlung gewesen. Erst nach einer Stunde sei kein Leistungsunterschied mehr ermittelt worden. Dr. Kleinmann begründet den Vorgang so: „Im vorgekühlten Zustand stieg der Sauerstoffpuls an, also die Sauerstoffmenge, die pro Herzschlag der Muskulatur zugeführt wird. Die Erhöhung des Sauerstoffpulses im Kaltstart ist auf eine Vergrößerung des Herzschlagvolumens und einer vergrößerten Ausnutzung des Sauerstoffgehalts im Blut zurückzuführen.“ Ich habe aus „Laufen. Sportmedizinische Grundlagen, Trainingslehre und Risikoprophylaxe“ zitiert.

Die Erkenntnis, daß Minustemperaturen die Leistung herabsetzen, wird dadurch ja wohl nicht außer Kraft gesetzt.

Ein Rezensionsexemplar ist eingetroffen, Ingo Schulze hat sich nun auch in Buchform mit dem Transeuropalauf auseinandergesetzt. Ich werde mich sofort an die Lektüre machen.

Unerreichbar schien mir der Gornergrat. Im Jahre 2002 war mir klar: Das schaffe ich nicht mehr, in 7:38 Stunden von 1085 m ü. M. auf etwa 3000. Die Premiere des Zermatt-Marathons sah ich mir vom Logenplatz aus an, und der war feucht genug. Und kalt auch, das vor allem. Plötzlich ist mir der Gornergrat, den ich nur mit der Bahn erklimmen konnte, wieder nähergerückt. Meine Überraschung war perfekt; aus Zermatt kam die Kunde, das Ziel werde um 420 Höhenmeter nach unten verlegt auf den Riffelberg, auf 2582 m. Das entspricht etwa der Höhe der Keschhütte oder des Scalettapasses beim Swiss alpine. Ich erkenne, um es mit einem wohl passenden Bild zu sagen, die Berge wachsen nicht in den Himmel.

| Der Zermatt-Marathon in der vormaligen Form war eine gewaltige Herausforderung. Doch das Potential dafür ist begrenzt. Hinzu kommt, daß ein solcher Lauf Läuferinnen und Läufer anzieht, die dies nur einmal machen. Typischer Vertreter: Stefan Schlett. Dann nämlich zieht es sie zu anderen Herausforderungen. Beim Jungfrau-Marathon mußte man zu restriktiven Maßnahmen greifen, damit die Läuferzahl einigermaßen in Grenzen gehalten und von der Wengernalpbahn bewältigt werden kann. Beim Zermatt-Marathon war abzusehen, daß sich der Zuwachs in Grenzen halten würde, wenn nicht sogar eine Abnahme der Teilnehmerzahl drohte. Das Ziel um 420 Höhenmeter niedriger – und schon ist ein neues Potential erschlossen. Superlativ hin oder her. Dies zeigt, Veranstalter sind darauf angewiesen, daß sie tatsächliche Bedürfnisse von Läufern abdecken. |

|

Mancher sollte sich das hinter die Ohren schreiben. Allerdings wird die Zielverlegung auch mit klimatischen Risiken und Sicherheitsüberlegungen sowie mit logistischer Vereinfachung und Kosteneinsparungen begründet. Was die Kosten betrifft, man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: ein höheres Läuferpotential und niedrigere Kosten. So einfach ist das. Fast hätte einem das vorher einfallen können. Doch Superlative sind verführerisch.

Die 3,6 Kilometer, die nun fehlen, werden in Zermatt zurückgelegt. Die Seele der Läufer wird obendrein nach dem Halbmarathon mit Beifall gestreichelt. Vor dem weiteren Aufstieg um nun nur noch 900 Höhenmeter das große Atemholen auf einem relativ flachen Streckenabschnitt.

|

Eine Parallele: Beim Graubündenmarathon wird eine Steigungsstrecke fallengelassen – zugunsten einer Seerunde. Und schließlich ist auch schon gemunkelt worden, es gebe auch noch andere weniger steile Wege zum Gipfel. Wenigstens hat man hier aber von vornherein den Teilnehmern viel Zeit eingeräumt, so daß auch ich es noch schaffen konnte. In der Mitteilung aus Zermatt war nicht davon die Rede, daß der Zielschluß um 16.45 Uhr, also nach 7:38 Stunden, vorverlegt würde. Und nun durchgerechnet: 4,5 km bei einer Steigung von 3,2 Prozent in 35 min – schaffe ich das? 900 Meter bei einer Steigung von 24,9 Prozent in 17 min? Und so fort. Die erste Kontrollstelle in Zermatt bei km 20,7 müßte ich in 3:08 Stunden erreichen. Ich überlege hin und her. Und wenn Scheitern, dann wenigstens beim Zermatt-Marathon. Wenn nur das Knie nicht wäre... Aber noch sind es einige Monate. |

|

Fotos (2): Werner Sonntag

|

In vierzehn Tagen zwei Jahreszeiten – vom Winter mit 4 Zentimeter Neuschnee in Hamburg zum Frühling (zum Laufen die leichtesten Tights) und wieder zurück in den Winter. Das macht die Teilnahme an den wenigen Laufveranstaltungen spannend.

Zurück: Die Leute, die uns die Rechtschreibreform – wieder eine Reform – eingebrockt haben, kommen wieder zusammen, angeblich um über Nachbesserungen zu beraten. Aber ändern soll sich nichts, alle Wörterbücher sollen weiterhin gültig bleiben. Die Wahrheit ist: Die Rechtschreibreform hat uns die Auflösung einer verbindlichen deutschen Orthographie gebracht. Jeder schreibt, wie er glaubt, daß es richtig sei. Nur in der Schule werden fleißig Schlussstriche mit 3 S und ähnliche Les-Erschwernisse geübt. „Selbständig“ kann man in der Zeitung heute mal so, morgen mal als „selbstständig“ lesen. Ein Albtraum – ach nein, dieser durch die Reform nun wirklich vernünftigerweise orthographisch festgelegte Traum, bei dem die Alben, nicht die Alpen auf der Brust lasten, wird überwiegend weiter als Alptraum geschrieben. In der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen hat man die Widersprüche und Les-Erschwernisse frühzeitig erkannt und ist zur orthodoxen Orthographie zurückgekehrt. Diese habe ich zu keiner Zeit aufgegeben. Manche Verlage verwenden zweierlei Schreibweisen – ihre alten Autoren bei Neuauflagen in konservativer Orthographie, so wie diese geschrieben haben, Neuerscheinungen nach der ministeriell verordneten Rechtschreibung. Für „Runner’s World“ schalte ich am Rechner die Option „Neue Rechtschreibung“ ein, aber das funktioniert nicht durchgehend; man muß mich dort „übersetzen“. Ich denke, die Kultusminister haben sich verrechnet. Sie haben, wie Politiker das wohl an sich haben, geglaubt, ein Volk einfach umpolen zu können. Das funktioniert nicht mehr. Die Deutschen haben, wie das wohl auch der noch amtierende amerikanische Präsident einsehen mußte, ihre Lektion gelernt.

Zurück zum Schreiben. Meine Besprechung des Buches über Achim Heukemes ist in „Ultramarathon“ erschienen. Zwar nicht von „Ultramarathon“, aber von Lesern habe ich Zustimmung geerntet, selbst von solchen, die das Buch gar nicht gelesen haben. Es war ihnen einfach unbehaglich, und sie haben das gleiche Unbehagen zwischen den Zeilen meiner Besprechung, die ja durchaus kein Verriß ist, gespürt.

Kleine Lesehilfe – aber auch für mich das Festhalten flüchtiger Gedanken. Hier der Text:

Zum Laufen geboren sind wir im Grunde genommen alle. Manche besinnen sich bei einer Lebensumstellung darauf. Achim Heukemes hat sich „Born to run“ auf den Oberarm tätowieren lassen. Erst war das Fahren eines Lastzugs sein Traum, dann das Motorrad, und als er das Laufen entdeckt hatte, blieb er dem Asphalt treu. Achim Heukemes ist ein Straßenläufer, und was für einer. Seine Fernläufer-Leistungen sind im Anhang eines Buches aufgelistet, das der Psychotherapeut Ulfilas Meyer, auch er ein Läufer, mit ihm zusammen gemacht hat.

|

Nichts gegen ein solches einem einzigen Läufer gewidmete Buch, das seinen eigentlichen Wert erst in späteren Jahren gewinnen wird, so wie man sich erst heute zum Beispiel für Mensen Ernst interessiert. Doch über Yiannis Kouros, den weltbesten Ultraläufer, gibt es kein Buch, Siegfried Bauer ist vergessen, und derselbe Verlag hat meinen Vorschlag, ein Buch mit Stefan Schlett zu machen, der drei Kontinente durchquert hat und seit über zwanzig Jahren im Geschäft des Extremsports ist, abschlägig beschieden. Die Aufsehen erregenden Leistungen von Achim Heukemes beschränken sich bisher auf einen Zeitraum von nur fünf Jahren, denn erst 1998, im Alter von 47 Jahren, begann er mit seinen Fernläufen, damals mit der Durchquerung Italiens vom Brenner bis Sizilien, 1770 km in 16 Tagen, das macht 110 km am Tag. Ein Jahr später entschloß er sich, Laufen zum Beruf zu machen. |

Noch Carl Diem hatte solche Berufssportler als Schausteller des Sports bezeichnet. Nun ist der Bogen von den Kunstläufern des 18. und 19. Jahrhunderts zu den Berufsläufern einer Medienlandschaft geschlagen. Achim Heukemes kommt für seine Vermarktung zupaß, daß sich ein Psychologe für ihn interessiert hat. Daher enthält denn diese Lebensbeschreibung kaum eine Beschreibung läuferischer Leistungen. Achim Heukemes hat sich dem Psychologen geöffnet, und dieser faßt die Äußerungen professionell zusammen und interpretiert sie. Herausgekommen ist damit ein nicht uninteressantes Buch; doch hat dieses Läuferprofil fast keinen allgemeinen Aussagewert. Andere Extremläufer werden ein ganz anderes Profil aufweisen. Stellenweise haben die psychologischen Kommentare auf mich wie ein Patientenbericht gewirkt. Achim Heukemes wird zwar als Solist dargestellt, der seine Läufe von der Planung bis zur Vermarktung zu einem Gesamtkunstwerk macht; aber er kommt um die Beteiligung an Wettbewerben nicht herum. Nur so kann er Rekordinhaber oder Meister werden, um sich besser vermarkten zu können – denn vom Laufen zu leben, ist anders als beim Tennis oder im Motorsport ziemlich mühsam. Wenn Heukemes in der Statistik selbst belanglose Marathons in Bad Füssing oder Göppingen erwähnt, ist um so verwunderlicher, daß er noch nie beim Spartathlon gestartet ist, wo nun wirklich jeder sein individuelles Rennen läuft; auch die Teilnahme am Transeuropalauf hatte ich erwartet. Mit 5753 km in 55 Tagen, die er im Jahr 2000 bei seiner Europadurchquerung zurückgelegt hat, hätte er die Chance auf einen Sieg gehabt. Hat das Ego einen Vergleich mit anderen nicht zugelassen? Insofern ist das „Innenleben einer Laufmaschine“ – mir gefällt dieser die psychologische Absicht konterkarierende Titel auf der Rückseite nicht – keineswegs enthüllt.

Die bibliographischen Angaben (denn ich habe mir das Buch als Rezensionsexemplar kommen lassen): Ulfilas Meyer: Born to Run. Zum Laufen geboren. Aus dem Leben des Extremläufers Achim Heukemes. rororo Paperback, 2003. 190 S., 12 Euro. ISBN 3-499-61543-6

Wer selber nicht läuft, zumindest nicht im Wettbewerb, wird’s nicht verstehen. Da setzt sich einer in Stuttgart in den Zug, um nach Hamburg zu fahren – und das ist ja nicht billig, denn das Surf-and-rail-Angebot für 50 Euro ist nichts anderes als ein Glücksspiel. Spätestens 20 Minuten nach Eröffnung der Buchungsmöglichkeit am Montag um 17 Uhr war das Kontingent bereits verkauft. Die pure Augenauswischerei. Von einer Preispolitik, die mit Lockvogel-Angeboten wirbt, halte ich nichts. Sie erreicht bei mir das Gegenteil: Sobald sich die Wetterverhältnisse auf trockenen Straßen stabilisiert haben werden, nehme ich wieder das Auto. Die Bahn-Card ist für Wenig-Fahrer auch keine Lösung. Eine Idee, wahrscheinlich ist sie nicht neu: Kann die Bahn nicht Marathon-Fahrscheine anbieten? Jeder Marathonläufer als Teilnehmer einer Gesellschaftsreise?

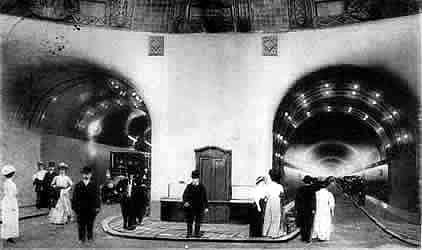

Den Gedanken vom Anfang fortsetzend, berichte ich von einer Wochenendreise nach Hamburg, mit dem Hauptzweck, durch zwei enge Tunnelröhren immer im Kreis herum zu laufen. Den Elbtunnelmarathon habe ich zwar schon zweimal absolviert, aber zwei Gründe haben mich bewegt, ihn zum drittenmal zu laufen. Zum einen ist um diese Jahreszeit kaum eine Auswahl, und der Thermenmarathon von Bad Füssing fällt nun wegen des Zielschlusses nach fünf Stunden für mich weg. Zum anderen werde ich mir den Elbtunnelmarathon zeitlich kaum noch leisten können. Denn auch hier ist der Rahmen eng, und im Grunde beging ich ein wenig Hochstapelei, in M 75 noch zu melden, wohl wissend, daß ich keinen Marathon mehr unter 5 Stunden schaffe. Die sind auch beim Elbtunnelmarathon das Limit; hinterher sagte mir allerdings einer, beim 5. Elbtunnelmarathon seien es fünfeinhalb Stunden gewesen. In der Ausschreibung stand davon nichts, so daß mir die Information fraglich erscheint. Wie auch immer, im vorigen Jahr gab es eine Anzahl Läufer, die über fünf Stunden gelaufen sind, und im Gegensatz zu Bad Füssing wollte sie keiner aus der Röhre nehmen. In der Tat ist das Organisationsteam in Hamburg großzügig. Der Marathon durch den Alten Elbtunnel von den Landungsbrücken nach Steinwerder ist etabliert. Ich erinnere mich noch gut, wie mir Christian Hottas, der Initiator des 100 Marathon Clubs, beim Edersee-Supermarathon von seiner Idee erzählt hatte. Sie überzeugte mich sofort. Ein Lauf Ende Januar völlig wetterunabhängig.

| Jedenfalls fast, denn einmal, als die Elbchaussee wegen hohen Wasserstandes gesperrt war, war auch der Lauf durch den Alten Elbtunnel in Frage gestellt gewesen. Eine eigenartige Atmosphäre, durch ein technisches Baudenkmal von 1911 zu laufen. Eine der alten Karten aus meiner Sammlung ist im Jahr 1913 befördert worden. Der Elbtunnelmarathon scheint mir zum Klassiker der Untertageläufe geworden zu sein. |

|

Ursprüngliche Befürchtungen bestätigten sich auch diesmal: Anfangs die Monotonie, dazu die Permanenz der hektischen Überholvorgänge. Ein Pole im roten Dreß – möglicherweise war es Marek Makowski, der Sieger in 2:49:17 Stunden – fiel mir durch seine Behendigkeit auf, mit der er sich durch die 199 Läufer schlängelte, von der schmalen Fahrbahn auf den Gehweg zum Überholen und zurück auf die Fahrbahn. Die 150 Meter Höhenunterschied, die sich aus Gefälle und sanften Anstieg der Röhren ergeben, sind nicht spürbar. Die Temperatur im Tunnel war früher einmal mit 9 Grad angegeben. Diesmal war es um einiges kälter. In letzter Minute holte ich mir noch die Jacke aus dem schon abgegebenen Läufergepäck. Die Entscheidung war richtig, wenngleich ich nach zwei Stunden zu schwitzen begann. Einige liefen von Anfang an in kurzer Hose, und zwei gar mit nacktem Oberkörper. Das kann man nur mit gehöriger Fettschicht. Eine Anzahl Sportfreunde vom 100 Marathon Club, dazu noch andere, die mich gegrüßt haben. War Bernd Hübner, der Berliner Marathon-Pionier, dabei, den ich nicht wahrgenommen habe? Dr. Kuhlmey steht auf der Liste, haben wir nicht nach dem Rennsteiglauf in Eisenach miteinander gegessen? Doch da man sich hier nur als Überholer oder Überholter trifft, kann man kaum jemandem ins Gesicht blicken. Und hinterher sind halt alle schon weg, wenn unsereiner durch die nun leeren Tunnelröhren trabt. Spätestens nach dem Halbmarathon ist die Monotonie kein Problem mehr, da verlieren sich die Gedanken, und manchmal wusste ich schon nicht mehr, ob ich mich der St.-Pauli-Seite oder der Steinwerder-Seite, wo die Chipmatten lagen, näherte. Doch die Runden zu registrieren und tunlichst im Bewusstsein zu verankern, ruft die Gedanken zurück. Der Chip hat sich offenbar bewährt, die 49 Runden wurden registriert. Zählfehler wurden vermieden. Unsicherheit beim Laufen freilich kann der Chip auch nicht nehmen. War das nun die 17. oder die 18. Runde? Meine Frau schlug eine Knotenschnur wie bei den Inka-Boten vor.

Im Prinzip laufe ich täglich, außer vor und nach Laufwettbewerben. Ruhetage gibt es auch, aber sie sind nicht geplant. Wenn es wie aus Gießkannen regnet, lasse ich die Laufrunde ausfallen. Genug, daß man sich beim Marathon das Wetter nicht aussuchen kann. Erstaunlicherweise vergehen manchmal Wochen, bis ich zu einem Ruhetag komme. In der zurückliegenden Woche hingegen fiel mir der Entschluß nicht schwer: Heute nicht. Anderntags war es noch schlimmer, ein Wetter, bei dem man keinen Hund hinausjagt. Also ein weiterer Ruhetag. Der nächste Tag war nicht besser. Sollte es in der jenseitigen Welt einen Läufer-Beichtstuhl geben, hinter dessen Gittern ich Ernst vermute, den Ernst (van Aaken nämlich), so bekenne ich in Demut und Reue meine Sünden: Ich bin drei Tage lang nicht gelaufen. Das passiert kaum jemals im Jahr, ausgenommen Jahre, in denen mich eine Infektion erwischt hatte und vor anderthalb Jahren die Bandscheibenbeschwerden. In der Woche vor dem Swiss Alpine laufe ich zwar auch nicht, aber ich wandere. Einen Tag lang nicht laufen, das ist der geplante ungeplante Ruhetag, klar. Zwei Tage nicht laufen, nun ja. Aber drei Tage – da ist alles aus dem Geleise. Dazu vielleicht noch eine Fernsehsendung, die mich emotional stark bewegt – wie die „große Flucht“ –, dann ist es um den Schlaf getan, zumindest um das Einschlafen. Das Anfangen nach drei lauflosen Tagen – ich habe den Eindruck, mit zunehmendem Alter fällt der Wiederbeginn immer schwerer. Ich kann mir erklären, daß manche Altersgenossen nach einer Zwangspause einfach nicht mehr die Hürde nehmen können. Abends schon bei den Fernsehnachrichten ungemeine Müdigkeit, beim Aufstehen Schwindel, das Herz ist zu spüren. Seltsame Ambivalenz: Im Alter sollten wir mehr Ruhetage haben, aber zugleich erschweren uns die Ruhetage den Läuferalltag. Nun habe ich den Anschluß wieder gefunden, diesmal noch. Ich muß aufpassen, das richtige Maß halten.

In meiner Zeitung eine Meldung, der Staffellauf nach Athen mit dem Olympischen Feuer werde teurer als veranschlagt. 26 Millionen Euro – aber nein, das ist nur die Teuerungsrate. Der ganze Lauf koste, so las ich, nunmehr 46,2 Millionen Euro. Das sei der bisher teuerste Lauf mit dem Olympischen Feuer. Und diesen Fackellauf gibt es ja erst seit 1936, als Carl Diem, den eine unhistorisch denkende junge Generation in Deutschland für einen Nazi hält, diese Idee realisierte. Merkwürdigerweise stört sich niemand in der Welt daran, daß die Idee, das Olympische Feuer zu Fuß weiterzutragen, von einem kommt, den man in Deutschland nicht mehr erwähnen mag. Dabei wäre es doch so einfach gewesen, den Lauf nach Athen zu streichen, mit der Begründung, sein Initiator sei durch seine Nähe zu den Nazis kompromittiert. Man hätte 46,2 Millionen Euro gespart. Oder vielmehr, für das Geld hätte man hundert großartige Marathonläufe in den Teilen der Welt starten können, in denen eine solche Initialzündung fehlt. An einem Fußtransport mit dem Olympischen Feuer, der 46,2 Millionen Euro kostet, erkenne ich, zu welchem Unfug sich die Olympischen Spiele entwickelt haben. In Leipzig lechzen sie danach. Die andere Alternative, den Lauf mit dem Olympischen Feuer doch stattfinden zu lassen, wäre Ingo Schulze, der den Transeuropa-Lauf organisiert hat. Warum eigentlich läßt man nicht die Läufer mit dem Olympischen Feuer für diese Ehre zahlen? Die Läufer von Lissabon nach Moskau haben ja auch alles selber gezahlt, und kein Funktionär hat sich eine goldene Nase verdient. Die Skandale in Leipzig haben wieder gezeigt, daß für manche Leute die Olympischen Spiele ein Tanz ums goldene Kalb sind. Mit den ethischen Inhalt des Sports hat all das nichts mehr zu tun.

Nicht nur Läufers Knie ist bedroht, und die Achillesferse kann auch ganz woanders sitzen. Als ich schon im Bett lag, schmerzte ein Zeh. Anderntags sah ich, der zweite Zeh war geschwollen, und vor dem Nagel wölbte sich eine rote Beule. Da war mir klar: eine Erfrierung. Zwei Tage lang schmierte ich Tiroler Steinöl-Haussalbe drauf. Was ist eine Haussalbe? Eine Schmiere aus der Zeit vor der Gründung der pharmazeutischen Industrie mutmaßlich. Vor bald zwanzig Jahren habe ich am Achensee eine kleine Fabrik besucht, in der aus fossilem Gestein Öl gewonnen wird. Da kaufte ich einen ganzen Pott voll Steinöl-Haussalbe. Wogegen sie eigentlich ist, weiß ich nicht. Offenbar für und gegen alles. Bei Haussalbe muß man keinen Arzt und keinen Apotheker fragen. Sie stinkt, ähnlich wie Petroleum stinkt; deshalb mochte sie niemand außer mir benützen. Ob sie meiner Zehe geholfen hat, weiß ich nicht. Mein Vertrauen in die Salbe war nicht allzu groß, und so half ich mit Aloe-Vera-Gel nach. Jedenfalls ist die Beule kleiner und weniger rot. Wieso kann man sich beim Laufen eine Zehe erfrieren? Hatte ich zu dünne Socken angezogen? Vielleicht macht sich eine Vorschädigung bemerkbar. Als achtzehnjähriger Soldat mußte ich im Februar 1945 in eiskalter Nacht auf dem Rückzug in Polen über die Trümmer einer gesprengten Brücke klettern, es könnte der Fluß Dunajec gewesen sein. Mehrfach traten wir fehl und patschten ins Wasser. Zeit, am anderen Ufer das Wasser aus den Schnürschuhen zu leeren und die Fußlappen zu wechseln, blieb nicht. Wir marschierten mit nassen Füßen weiter, immer in der Furcht, es könne wieder der Ruf ertönen „Panzer von hinten!“ Aus jener Zeit also die Neigung zu Frostbeulen.

Wieso eigentlich ausgerechnet die zweite Zehe am linken Fuß? Warum nicht am rechten Fuß? Das gehört zum Wunder des Lebens. Das läßt sich nicht berechnen, der Mensch ist kein Instrument, das kausalen Gesetzen gehorcht. Manche Mediziner bilden sich das nur ein.

Beim Laufen schmerzt die Zehe nur ganz am Anfang. Wahrscheinlich verstärkt das Laufen die Durchblutung. Ich laufe jetzt mit den dicksten Socken, die ich habe. Zu Weihnachten hat mir meine Frau drei Paar in unterschiedlicher Stärke geschenkt. Mich zu beschenken, bedarf es keiner Phantasie. Meine Frau hat mir das Richtige geschenkt. Ein, zwei Paar Laufsocken im Jahr müssen immer daran glauben. Wenn die Löcher an der großen Zehe zu groß sind, kommen die Socken in den Putzlappenkarton. Es lohnt nicht, sie zu stopfen, wie das meine Mutter getan hätte. Vor allem lohnt es nicht, sich möglicherweise Blasen zuzuziehen.

Meine Laufstrecke liegt jetzt im Schnee. Das Gefälle ins Körschtal lege ich zum Teil im Gehschritt zurück. Es gibt glatte Stellen, und manchmal weiche ich auf den Acker aus. Der Schnee bedeckt wohltätig den Unrat der Silvesternacht. Ist nicht nur der Dax ein Signal des Aufschwungs, sondern auch das Silvesterfeuerwerk? Wir hatten eine klare Nacht, ich konnte weit über den Neckar blicken. Das Feuerwerk war reichhaltiger denn je. Viele sind auf unsere Höhe hinaufgefahren und haben hier ihre Raketen gezündet. Das Trauma des Krieges taucht auch da wieder auf. Ich fühle mich an Leuchtspurmunition erinnert, wenn nicht sogar an Stalin-Orgeln. Dann fällt mir ein, wie viele Millionen Euro auf diese Weise verpulvert werden, die Schäden gar nicht gerechnet. Ich brauche emotional tatsächlich einen Anlauf, bis ich mich an den Kreationen der Pyrotechnik ein bißchen freuen kann. Es freut mich auch, daß ich mich auf Kosten anderer freuen kann. Mit sparsamen Schwaben kann ich es wenigstens in dieser Beziehung längst schon aufnehmen.

Im Fernsehen haben sie den Start zu einem Silvesterlauf gezeigt. Wenn ich zurückdenke, – das wäre früher ganz undenkbar gewesen, Leute ohne Namen, nur mit einer Startnummer, bei einem doch objektiv belanglosen Lauf zu zeigen. Wir sind doch ein ganzes Stück weiter.

Die Getreidemühle ist kaputt. An Feiertagen geht grundsätzlich immer etwas kaputt, und sei es, daß sich Zahnweh einstellt. Die Haushaltsmühle hat weit über zwanzig Jahre gehalten, da darf etwas kaputt gehen. Glücklicherweise ist die Herstellerfirma in der Gegend, da kann ich morgen hinfahren. Seit 23 Jahren gibt es erstmals keinen Frischkornbrei zum Frühstück.

Apropos, ich habe mein Manuskript für einen Buchbeitrag über Vollwerternährung im Sport abgeliefert. Keine Zeit genommen, Tagebuch zu schreiben. Festesfreude zeitlich streng rationiert. Ich bin nicht unglücklich; ich muß nicht feiern, wenn alle feiern. Nicht mehr.

| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||

|---|---|---|---|---|

| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |

| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||

| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||

| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||