|

|

Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |

|

Es ist die Zeit, da die Laufzeitschriften ihren prallen Terminkalender präsentieren und sich Veranstalter mit Anzeigen in Erinnerung bringen. Auch ohne dies: Es ist die Zeit, in der Läufer für gewöhnlich planen, welche Laufveranstaltungen sie im neuen Jahr besuchen möchten. Allerdings, für manchen Termin wäre es jetzt bereits viel zu spät, für den Berlin-Marathon beispielsweise oder für Ultraläufe wie den Spartathlon und den Ultra Trail du Mont Blanc.

Es ist aber auch die Zeit, in der sich die riesige, kaum abzuschätzende Heerschar der Läufer teilt, nämlich in die überwiegende Zahl derjenigen, die gar nicht beabsichtigen, jemals an einem Laufwettbewerb teilzunehmen, und in die wenigstens ungefähr zählbare, relativ bescheidene Zahl der „Sportlichen“.

Doch sind die anderen, die allein ihrer Gesundheit wegen oder aus Freude an der Bewegung auf ihre Laufstrecke gehen, etwa unsportlich? Wodurch unterscheiden sich denn die „Gesundheitsläufer“ von den „Allerweltsläufern“, die jahraus, jahrein etwa dieselbe Halbmarathon- oder Marathonzeit laufen? Aha, ein Diskussionsthema…

Laufen ist zwar ein Sport, aber es ist zugleich mehr als Sport. Insofern haben diejenigen, die mit Wettbewerbsteilnahmen nichts im Sinn haben, durchaus recht. Den Diskus zu werfen oder weit zu springen, wird man wohl kaum praktizieren, wenn man sich nicht mit anderen vergleichen will. Laufen dagegen – gemeint ist immer das aerobe Laufen – trägt seinen Sinn in sich. Um zu einem Hochgefühl zu kommen, muß man nicht an einem Wettbewerb teilnehmen. Den gesundheitlichen Effekt, physisch und psychisch, erhält man gratis. Man braucht keinen Marathon dazu – im Gegenteil, wahrscheinlich erspart man sich ein gesundheitliches Risiko.

Hat also einer wie ich, der jahrelang im Durchschnitt jeden Monat einen Marathon oder Ultramarathon gelaufen ist, sein Läuferleben verpfuscht? Gibt es eine Gesundheitsnorm, bei deren Überschreitung ein Risiko einsetzt? Zuweilen kann man ja Ärzten, Trainern und Sportfunktionären begegnen, die uns das einreden wollen. Ihre Formel lautet: Nicht öfter als zwei Marathone im Jahr… Von Ultramarathon ist nicht die Rede, denn davon haben sie noch weniger Ahnung. Zum Laufen sollte man erst dann Ratschläge geben, wenn man selbst genügend Lauferfahrung erworben hat. „Genügend“ ist relativ; es hängt davon ab, wen man berät.

Wer an Wettbewerben teilnimmt, wird wahrscheinlich wissen, weshalb er das tut. Wettbewerbe haben eine eigene Qualität. Mit Sicherheit ist die Lust daran anthropologisch in uns angelegt. Schneller als die anderen zu sein, hat, als es ums Überleben ging, immer auch Sinn gemacht. Wer eine Nahrungsquelle – und sei es das Aas eines Tieres – als erster entdeckte, hatte eine Weile zu essen oder, da der Mensch ein Sozialwesen ist, die Möglichkeit, das Gefundene an die ihm Nahestehenden weiterzugeben. Das anthropologische Erbe ist nutzlos geworden; aber der Impuls, besser zu sein, ist wie so vieles aus unserer Urzeit weiterhin vorhanden. Der Wettbewerb entspricht unserer anthropologischen Veranlagung.

Wettbewerbe sind soziale Veranstaltungen, gemeinsame Ansichten führen an den gemeinsamen Start. Wettbewerbe sind, da sie in der Regel höhere Anforderungen als unser Trainings-Laufpensum stellen, eine Herausforderung. Wir lieben Herausforderungen; auch dies ist in uns angelegt. Besondere Schwierigkeiten – sei es die Länge, sei es die Art der Strecke – versprechen neue Herausforderungen. Neue Strecken locken mit neuen Erlebnissen. Wir haben Gründe, an Wettbewerben teilzunehmen, selbst wenn wir unsere Leistung nicht mehr steigern können, ja, selbst wenn es nur noch zur Bewältigung kurz vor dem Zielschluß reicht. Andere Momente als der Leistungsvergleich, der ohnehin mit dem Alter immer schwächer ausfällt, schieben sich in den Vordergrund: das Leistungsbewußtsein, das Landschaftserlebnis, das Gefühl, noch dazu zu gehören, vielleicht auch die Motivation für das Training. Darüber sollten diejenigen nachdenken, die einst starke Leistungen vollbracht haben und sich nun vom Wettbewerb zurückziehen, weil sie ihren Leistungsrückgang nicht ertragen zu können glauben.

Bedeuten unsere Gründe, daß wir, die Wettbewerbsteilnehmer, die „besseren“ Läufer sind, die Läufer, die ihre Leistung dokumentieren lassen und bereit sind, Risiken zu tragen? Ich habe den Verdacht, daß manche dazu neigen, diese Frage zu bejahen. Wir sollten uns jedoch von dem Gedanken lösen, beim Laufen gebe es eine Rangordnung. Die Arten zu laufen sind derart vielfältig, daß sich Vergleiche zwischen den Disziplinen verbieten. Oder wer will denn entscheiden, welches die größere Leistung sei, der jeweilige Weltrekord im Marathon oder der Sieg in einem Abenteuer-Ultralauf? Wenn es denn schon zwischen den Laufdisziplinen keine Vergleichsmöglichkeit gibt, wie dann zwischen denjenigen, die allein mit ihrer ganz persönlichen Motivation, nach ihrem eigenen Gutdünken, laufen, und denjenigen, für die eine Wettbewerbsteilnahme ein Bedürfnis ist?

Welchen Standpunkt wir auch vertreten mögen, seien wir kritisch gegen uns selbst. Es gibt keine absolute Wahrheit.

In diesem Sinne: Ein gutes Neues Jahr!

Auch wenn in der Bundesrepublik die Zahl der Konfessionslosen inzwischen die Zahl der Katholiken oder der Protestanten übertrifft, bestimmt das christliche Kirchenjahr noch immer unseren Jahresablauf. Daran wird sich auch nichts ändern; acht bis zehn Festtage des Kirchenjahrs, vielleicht auch die 52 Sonntage, gilt es als sozialen Besitzstand zu verteidigen. Andere Prägungen des Kirchenjahrs dagegen schwinden, insbesondere die Adventszeit. Wir feiern seit etwa drei Wochen Weihnachten. Reden wir nicht von den Weihnachtsmännern, die im November in den Einzelhandelsregalen stehen!

Advent – was haben wir früher darunter verstanden? Die Adventszeit (von adventus Divi = Ankunft des göttlichen Herrschers), mit der das christliche Kirchenjahr begann, war die Zeit der Vorbereitung auf das Fest von Christi Geburt. Sie verkörperte die Sehnsucht der Menschen nach Erlösung. Das drückte sich im Advent in allem aus. Der katholische Pfarrer trägt das violette Meßgewand. Der Advent ist als dunkle Zeit verstanden worden. Ursprünglich war es eine Fastenzeit; sie ist kirchenrechtlich erst 1917 abgeschafft worden.

Wie ich Wikipedia entnehme, war die Adventszeit eine „geschlossene Zeit“. „Verboten sind in der geschlossenen Zeit öffentliche Lustbarkeiten und Tanzvergnügungen. Auch von privaten Veranstaltungen dieser Art sich zu enthalten, ist Wunsch und Mahnung der Kirche,“ so stand es zum Beispiel im Amtsblatt der Diözese Augsburg im Jahr 1930.

Die Vorbereitung auf Weihnachten erforderte, daß man einkaufte – Geschenke für die Lieben wie Edles für die Festtafel. Der Markt war gefordert. Die Weihnachtsmärkte schufen sich ihre eigenen Gesetze; sie sind zu Volksfesten geworden. Da wird längst nicht mehr nur eingekauft, was man zum Fest zu brauchen vermeint; da wird nach Herzenslust geschmaust und Glühwein getrunken. Auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt Esslingen, auf deren Höhenlagen ich täglich blicke, entfaltet sich ein mittelalterlicher Handwerkermarkt. Die „lebende Weihnachtskrippe“, Tiere im Gatter, vor dem die Weihnachtsgeschichte verlesen wurde, ist in diesem Jahr verschwunden. Vielleicht verträgt sich’s nicht mit dem Tierschutz.

Weihnachten hat Ende November offiziell begonnen. Da sind auch die öffentlichen Weihnachtsbäume aufgestellt worden – vor Rathäusern, auf Plätzen, vor größeren Firmen. Ich habe den Eindruck, daß die Adventskränze, die der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern eingeführt hat, kaum noch aufgestellt werden. Warum soll man auch zweimal schmücken – erst Adventskranz, dann Weihnachtsbaum?

An meiner Laufstrecke, die ich drei- bis viermal in der Woche gehe, ist von „dunkler Zeit“ nichts mehr zu spüren. In den Gärten leuchten seit Wochen Weihnachtsbäume, Lichtgirlanden ziehen sich über Terrassen, Lichterketten illuminieren den Dachtrauf, in den Fenstern stehen erzgebirgische Lichterbögen – eine Reminiszenz an die erzgebirgischen Bergleute, die im Dunkeln einfahren mußten und im Dunkeln wieder nach Hause kamen – , dem von innen elektrisch leuchtenden „Herrnhuter Stern“ begegne ich auf meiner Strecke mehrfach. Ob Baukran oder katholischer Kindergarten – Lichterkette oder Weihnachtsbaum. Weihnachten all überall, auch auf der Laufstrecke. In diesem Sinne: Frohe Weihnacht!

Gewiß, es erscheint unmöglich, alle Websites, die sich mit dem Laufen befassen, zu überblicken, geschweige denn so etwas wie eine Rangfolge aufzustellen. Einigen wir uns vielleicht darauf: Einen hohen Rang räume ich der Seite germanroadraces ein, die von dem gleichnamigen Verband der Marathonveranstalter herausgegeben wird. Schon allein, daß sie täglich erscheint, gewährleistet eine gute Übersichtlichkeit und Aktualität. Diesmal verdanke ich ihr ein Thema. Am 13. Dezember hat sie über die Forschungen des Geographie-Professors Martin Müller an der Universität Zürich (UZH) berichtet. Der darüber verbreitete Text stammt von Adrian Ritter, dem Redakteur der UZH News.

Martin Müller, seit kurzem Förderungsprofessor des Schweizerischen Nationalfonds an der UZH, hat in seiner Forschung über Mega-Sportveranstaltungen wie Olympische Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften, die olympischen Winterspiele in Sotschi unter die Lupe genommen. Das mit der Lupe ist im Grunde ein falsches Bild; denn einer Lupe bedarf es wahrhaftig nicht erst. Mit den olympischen Winterspielen im russischen Sotschi ist nach Müllers Ansicht alles falsch gemacht worden, was man nur falsch machen kann: „Die Stadt war von Anfang an ungeeignet als Austragungsort, da die nötige Infrastruktur komplett fehlte.“ Dazu gehört, wie Müller registriert, „daß die Erwartungen an die Spiele übertrieben sind, die Kosten unterschätzt werden, die öffentlichen Finanzen zu stark belastet werden“, die Veranstaltungen eher den Interessen einer Elite dienen und von dieser auch genutzt werden, um von der Unfähigkeit abzulenken, andere Probleme zu lösen. Reguläre Gesetze wie etwa Genehmigungsverfahren sind außer Kraft gesetzt und die Prioritäten des Events plötzlich zu allgemeinen Prioritäten der Stadt- oder Regionalplanung umdefiniert.

Für Martin Müller, schreibt Adrian Ritter, ist klar, „daß Emotionen beim Entscheid, sportliche Großanlässe ins Land zu holen, eine dominante Rolle spielen. (…) Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erweisen sich oft als rationaler. Sie haben zwar nur selten ein Mitspracherecht. Wenn sie aber gefragt werden, dann erteilen sie der Kandidatur meist eine Abfuhr, wie kürzlich in München und im Kanton Graubünden“.

Vor zwanzig Jahren, im Jahr 1993, als sich Berlin zum fünften Mal um Olympische Spiele bewarb, schrieb ich einen Leserbrief an eine Wochenzeitung. Sein Inhalt: Deutschland könne sich Olympische Spiele nicht leisten. Der Brief wurde nicht gedruckt. Damals glaubte ich, mit meiner Ablehnung Olympischer Spiele in Deutschland allein zu stehen. Ein schlechtes Gewissen hatte ich auch: Wer Sport treibt, muß ja wohl für Olympische Spiele im Lande sein? Oder? Im Jahr 2000 bewarben sich fünf deutsche Städte nur darum, Kandidat sein zu dürfen. Es versteht sich, daß ich dagegen war, Millionen für Vorbereitungsbüros und Reklame zu verplempern. Ich schrieb: „Eine Schaumschlägerei sondergleichen.“ Doch ich stand nicht allein. Eine Internet-Umfrage erbrachte, daß 22 Prozent der Befragten eine deutsche Olympia-Bewerbung ablehnten. Die Ablehnung wurde seriös unterfüttert. Professor Gert G. Wagner, Lehrstuhlinhaber für Empirische Wirtschaftsforschung und Wirtschaftspolitik an der Technischen Universität Berlin, hielt beim Sportökonomie-Kongreß den wirtschaftlichen Nutzen Olympischer Spiele für die Ausrichterstädte schlicht für zweifelhaft.

Nun also Grundlagenforschung in Zürich. Die Spiele würden immer gigantischer, meint Professor Müller, und damit nähmen auch die negativen Auswirkungen zu. Aspekte der nachhaltigen Stadtplanung müßten bei der Vergabe der Spiele stärker berücksichtigt werden. „Die Idee, ein Mega-Event zu veranstalten, sollte sich aus der Stadtplanung ergeben, nicht umgekehrt.“ Müller will ein „Handbuch für Mega-Events“ erarbeiten. Sotschi also könnte dafür als Negativ-Beispiel dienen.

Über die Absage des deutschen Bundespräsidenten kann man weiter spekulieren. Unter dem Aspekt der Negativ-Erscheinungen in Sotschi hätte er recht.

„Wie?“ Brk, blabla, brk. „Wie?“ „Ich versteh’s doch auch nicht!“ Der Dialog hat sich zwischen Marianne und mir am Sonntagabend abgespielt. Wir sahen eine weitere Folge der „Frauen, die Geschichte machten“. Offenbar sollen wir, vermute ich, die Bücher kaufen, die über die sechs Filmfolgen geschrieben worden sind, denn von den Dialogen in Fernsehfilmen verstehen wir, wie sich am Sonntag wieder gezeigt hat, allenfalls nur die Hälfte. Bei der Jeanne d’Arc, verkörpert durch Nadja Bobyleva, war es noch schlimmer.

Mir ist das bei weitem nicht zum erstenmal passiert. Doch ich hatte es einst für ein persönliches Problem gehalten, ein Problem zunehmender Altersschwerhörigkeit. Aber Marianne geht es genauso, und sie ist nicht schwerhörig. Seitdem ich – in einer Abirrung vom Laufen – an dieser Stelle mangelnde Sprecherziehung in der Schauspieler-Ausbildung und Schludrigkeit von Regisseuren kritisiert habe, sehe ich mich durch zwei Zuschriften bestätigt.

Ich zitiere: „Dein Hörerlebnis im Fernsehen können meine Frau, die erst 60 Jahre alt ist, und ich bestätigen. Da fragt man sich, wie es sein kann, daß man bei einer immer älter werdenden TV-Konsumentenschaft Filme produziert, die nicht vollständig aufgenommen bzw. genossen werden können. Es werden die Filme doch auch probegesehen, und daraus müßten die Erzeuger, wenn sie denn dem Altersdurchschnitt entsprechend ältere Zuschauer teilhaben lassen, das Problem erfassen und das Produkt korrigieren und für die Zukunft die Hörbarkeit als wesentlichen Qualitätspunkt im Auge behalten. Und dies bei den hohen Beiträgen im öffentlichen TV.“ Eine weitere Zustimmung kam von einer 35jährigen Sportfreundin, die ebenso wie ihr zur selben Generation zählender Mann auch ohne Schwerhörigkeit oder Hörgerät bei Fernseh-Spielhandlungen akustische Verständnisprobleme hat.

Der Verfasser der zitierten e-mail ist Allgemeinmediziner. Er hat flugs an den Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte geschrieben: „Gab es oder gibt es eine Initiative Ihrerseits bzgl. der Hörprobleme bei der akustischen Ausgestaltung der TV-Filme? In meiner Allgemein-Praxis war das Phänomen häufig angesprochen worden, und auch bei meinen Kollegen ist es bekannt. Die Probleme sind die undeutliche, überschnelle und wechselnd laut-leise Sprechweise der Darsteller. Die jungen Zuschauer haben oft ein disko- und die älteren ein altersgeschädigtes Hörvermögen. So weit ich weiß, werden die TV-Filme – ob z. B. Krimi oder Kulturfilm – probeweise vorgeführt, aber anscheinend ohne Beratung durch diesbezügliche Fachleute. Da sich die Qualität in der vorgenannten Hinsicht eher verschlechtert hat, kann ich mir vorstellen, daß es noch nie eine kompetente Beratung z. B. von Ihrer Seite gegeben hat. Die Produzenten haben das Problem möglicherweise gar nicht im Blickwinkel. Es wäre doch, falls noch nicht geschehen, ein löbliches Unternehmen bei den entsprechenden Stellen z. B. TV-Sendern ein Beratungsangebot zu machen oder eine Anregung zu geben.“

Wenn ich den Vorgang betrachte – von der Klage eines betagten Zuschauers bis zu einem Ärzteberufsverband –, kann man das Zwischenglied, die Glosse in LaufReport, wohl als investigativen Journalismus betrachten. Das mag diejenigen trösten, die an dieser Stelle Reflexionen über das Laufen zu lesen gewohnt sind.

Wer aber mit den Achseln zuckt, weder Hör- und Verständnisprobleme hat noch die Darstellungsweise in TV-Spielfilmen beanstandet, den mag wenigstens ein Witz erheitern, den wir ebenfalls dem zitierten Allgemein-Mediziner, Dr. med. Ingo Heiskel, verdanken: „Ein älterer noch immer wegen seiner reduzierten Hörfähigkeit unzufriedener Patient mit schon der dritten Hörgerätegeneration ist beim HNO-Arzt vorstellig, der dem Patienten von dem neuesten Produkt dieser Geräte vorschwärmt. Er könne die Qualität nur bestätigen, denn er trage das sogar selber. Der Patient fragt den Arzt: ,Was kostet das denn?‘ Der Arzt: ,Nein, das rostet nicht‘.“

Nein, mit dem Laufen hat’s diesmal nichts zu tun, rein gar nichts, außer daß es einen Wissenschaftler gibt, der in seiner Forschung nachgewiesen hat, daß motorische und sprachliche Fähigkeiten zusammenhängen. Bergsteiger bekommen in der Höhe Probleme mit der Sprachsteuerung. Das hängt damit zusammen, daß die Basalganglien, durch die verschiedene Teile des Gehirns kommunizieren, mehr Sauerstoff brauchen als andere Teile des Gehirns. Daher sind sie beim Bergsteigen von dem abnehmenden Sauerstoff im Hochgebirge zuerst betroffen. Die Untersuchungen darüber stellte der Linguist und Kognitionsforscher Philip Lieberman am Mount Everest an. Ob es nicht vielleicht beim Laufen in der Höhe, auch in geringerer Höhe, ebenfalls zu Sauerstoffmangel und damit zu Sprachstörungen kommen kann?

Doch ich will ja gar nicht vom Laufen reden. Der Grund ist ganz simpel: Wir haben neulich das Fernsehgerät ausgeschaltet, als ein Film gesendet wurde, den wir, was selten vorkommt, gern gesehen hätten. Marianne und ich haben schlicht nichts verstanden – in dem Sinne, daß wir akustisch nicht folgen konnten.

Wer mir in den letzten anderthalb Jahren begegnet ist, wird um eine Erklärung nicht verlegen sein: Ich trage ein Hörgerät. Die Altersschwerhörigkeit hat mich ereilt. Doch der Schluß ist falsch. Das Hörgerät hilft wirklich bei der Kommunikation, wenn auch am Telefon etwas eingeschränkt. Außerdem ist Marianne nicht schwerhörig; sie hat jedoch die Schauspieler ebenfalls nicht verstanden.

Dies war zwar ein eindrucksvolles Erlebnis, aber es war nicht das einzige. Wir haben den Eindruck, daß die stimmliche Ausdrucksfähigkeit auf der Bühne und im Film entscheidend nachgelassen hat. Wir glauben, es beurteilen zu können, waren wir doch bis vor etwa 35 Jahren eifrige Theatergänger. Was wir bis dahin gesehen hatten, hat uns keineswegs vor akustische Probleme gestellt, auch nicht, wenn wir hinten im Parkett saßen.

Wir haben den Eindruck, daß in der Ausbildung von Schauspielern keine oder nur mangelhafte Sprecherziehung betrieben wird. Stattdessen wird ihnen offenbar geraten, nur ja so zu sprechen, wie im Alltag gesprochen wird. Wer einen Sprachfehler hat, ist offenbar auf der Bühne oder im Film besonders gefragt. Da wird herunter gehaspelt, was das Zeug hält – je schneller, desto besser. Da werden Silben verschluckt, wird genuschelt, ins Off gesprochen. Keiner der so Agierenden, einschließlich des Regisseurs, denkt offenbar noch ans Publikum. Während die Ausstattung von Bühnen immer armseliger wird – da kann man ja Geld sparen! – , triumphiert der längst verblichene Naturalismus noch in der Sprechweise. Im Film kann die ausgefeilteste Tontechnik auch nichts mehr ändern. Hauptsache, es klingt so wie im Treppenhaus eines Mietshauses.

Was bleibt uns da noch? Nur das Ausschalten des Fernsehgeräts.

Es ist nicht der evangelische Totensonntag gewesen und auch nicht der Volkstrauertag eine Woche zuvor, der mich zu diesem Thema bewegt hat. Eher der unerwartete Tod von Dieter Hildebrandt am 20. November.

Als Hildebrandt im September seine Veranstaltungen zunächst bis zum Oktober absagte, stellte es sich als schwierig heraus, sie im nächsten Jahr nachzuholen. Dazu war der Auftrittskalender schon zu dicht besetzt. Seiner Internet-Seite ist zu entnehmen, daß es vom 1. Januar bis zum 29. März 26 Auftrittstermine waren. Das hat manchen derjenigen, die ihn geschätzt haben – das ist wahrscheinlich die Mehrzahl der denkenden Deutschen – , dazu geführt, seinen raschen Tod als besonders tragisch zu empfinden. Er selbst hatte ja die Absage damit begründet, er müsse zur „Reparatur“ ins Krankenhaus, wie dies auch eine Karikatur auf seiner Homepage angibt. Damit hat er sich ganz sicher nichts vorgelogen. Der unerwartete Tod ist jedoch wahrscheinlich die Todesart, die er sich selbst gewünscht hatte. Einen vollen Terminkalender zu hinterlassen, finde auch ich überhaupt nicht tragisch.

Als ich noch bei der „Stuttgarter Zeitung“ war – das ist nun 37 Jahre her –, verabschiedete sich ein Kollege aus dem Feuilleton in den Ruhestand. Ich fragte ihn neugierig, ob er die Zeit nun nutzen werde, ein Buch zu schreiben. Oh nein, erwiderte er, jetzt wolle er leben. Dieses Leben im Ruhestand währte nur kurz; er starb wenige Jahre später. Die Lebenslehre für mich lautet: Im Alter hat man eine höchst unsichere Zukunft. Es bleiben nur Gegenwart und Vergangenheit. Wer die Gegenwart nicht ausfüllen, sprich: aktiv sein kann oder will, dem bleibt nur die Vergangenheit. Wer allein in der Vergangenheit lebt, lebt wahrscheinlich ein trauriges Leben.

Dieter Hildebrandt hat in der Gegenwart gelebt, ohne die Vergangenheit zu vergessen – er, mein niederschlesischer Landsmann aus Bunzlau, ist für mich der letzte Künstler gewesen, der einen schlesischen Dialekt vollendet beherrschte; er hatte nur kaum Gelegenheit, davon Gebrauch zu machen – und er hat zusammen mit seiner Frau aus der Gegenwart die Zukunft geplant.

Ich bin ein knappes Jahr älter, als er geworden ist. Die Eintragungen in meinem Kalender sind ganz stark reduziert; aber ich habe das Planen nicht aufgegeben. Wieder habe ich fürs nächste Jahr die Familienwanderung beim Rennsteiglauf zur Teilnahme geplant. Gewiß doch, eine solche Wanderung könnte ich fast vor der Haustür machen; täglich kann ich zur Schwäbischen Alb blicken. Aber beim Rennsteiglauf kreuzen sich die Wege der Wanderer und Walker mit denen der Läufer und münden am Grenzadler und in Schmiedefeld in das Ziel aller Rennsteigläufer. Meine Vergangenheit holt mich hier bei diesem großartigen Läuferfest auf erfrischende Weise ein.

Wer aus meinen Tagebuch-Eintragungen immer etwas herauslesen möchte, den brauche ich nicht zu enttäuschen. Mein Rat, der Rat eines Siebenundachtzigjährigen, lautet: Wer Laufveranstaltungen schätzt und neugierig ist, sollte sie buchen, solange er – und sie – die Gelegenheit dazu hat. Man muß nicht jede Woche Marathon laufen, aber man sollte, solange es geht, seine Wünsche nach Laufteilnahmen verwirklichen. Verschieben bringt nichts! Da ich mich auch mit der Geschichte des Laufens beschäftige, hätte ich zum Beispiel unbedingt einmal den Lauf um den Baldeney-See in Essen machen müssen, den ältesten noch bestehenden Marathon in Deutschland. Es gibt noch eine ganze Anzahl anderer Laufveranstaltungen, die ich gern kennengelernt hätte. Zu spät!

Wer zu einem Lauf gemeldet hat, sollte auch hinfahren, sofern ihn nicht Umstände wie eine Verletzung oder ein Mißgeschick daran hindern. Das Wetter jedenfalls ist kein Kriterium! Auch scheußliches Wetter oder Hitze ist eine Herausforderung. Es wird hart werden, aber zumindest in der Erinnerung wird eine solche Veranstaltung immer gegenwärtig bleiben.

Ein weiterer Rat: Die persönliche Bestzeit zu erreichen oder zu verbessern, kann allenfalls die Motivation während eines stark begrenzten Lebensabschnittes sein. Sinn einer Laufteilnahme sollte vor allem das Erlebnis sein. Wer sich eine Laufzeit vorgenommen hat, kann diese verfehlen – was bleibt, ist das Erlebnis. Das sollte man nur dann durch Aufgeben beschneiden, wenn es durch Verletzung oder dringende Hilfe für andere erforderlich ist. Solange man das Ziel bis zur Schlußzeit erreichen kann, wird gelaufen (oder gegangen). Laufen ist Gegenwart.

Die Philippinen zählen über 92 Millionen Einwohner und umfassen knapp 300.000 qkm (Bundesrepublik: 80 Millionen auf 357.000 qkm), die auf etwa 880 von 3144 zum Staat gehörenden Inseln leben. Das habe ich dem Internet-Lexikon Wikipedia entnommen. Nach dem Anlaß dieser Recherche muß man nicht fragen.

Die Philippinen sind ein gefährdetes Land. Es hat nicht weniger als 36.000 Küsten-Kilometer. Etwa 20 Vulkane sind aktiv. „Die Philippinen gehören zu den Ländern, die am stärksten von den Auswirkungen des anthropogenen (von den Menschen verursachten) Klimawandels betroffen sein werden. Laut Angaben der United Nations University Institute for Environment and Human Security standen die Philippinen 2011 auf Platz drei auf der Gefahrenskala für die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen, weltweit. Das Land steht an Platz zehn für die Wahrscheinlichkeit der vom Klimawandel ausgehenden Bedrohungen für die Biodiversität (biologische Vielfalt) und die Bevölkerung, wiederum weltweit, und es steht auf Platz fünf der Länder, die am stärksten vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein werden“ (grammatikalische Fehler korrigiert).

An dieser Stelle sollten unsere Überlegungen einsetzen. Der Taifun hat über 3500 Todesopfer gefordert, weitere Todesopfer, die in die Tausende gehen können, sind zu befürchten. Dennoch, die Natur ist offenbar nicht so grausam wie die Menschen: im Philippinisch-Amerikanischen Krieg von 1899 bis 1902, der um die Gründung der Philippinischen Republik entbrannte, sind etwa eine Million Filipinos ums Leben gekommen. Etwa eine Million Filipinos starben in den Jahren 1942 bis 1945, so lese ich weiter, durch das brutale Besatzungsregime der japanischen Armee.

Erst 1946 wurden die Philippinen offiziell in die Unabhängigkeit entlassen, registriert Wikipedia. „Die USA behielten einige Jahrzehnte lang wirtschaftliche Sonderrechte und militärische Stützpunkte auf den Philippinen und spielen bis heute eine wichtige Rolle in der philippinischen Politik.“ Die amerikanische Hilfe nach dem Taifun ist mit Sicherheit eine verdienstvolle Aktion, die ungezählte Menschen vor dem Tod durch die Folgen der Katastrophe bewahren dürfte. Doch ganz so uneigennützig ist diese Hilfe nicht. Es gilt auch, 23 amerikanische Militärstützpunkte bis zum Jahr 2046 im Land zu erhalten.

Es ist nicht Zynismus, der mich dies schreiben läßt; es ist nur das, was ich in den Zeitungen nicht gelesen habe.

Die Philippinische Republik war zu Zeiten von Ferdinand E. Marcos (1965 -1986) eine Diktatur, der zahlreiche Oppositionelle, einschließlich des Oppositionsführers, zum Opfer fielen. Auch seither kann „von einer stabilen Demokratie keineswegs die Rede sein“. Wahlfälschungen, Putschversuche, Einschüchterungen, politische Morde, bewaffnete Auseinandersetzungen, Terrorismus und Korruption stehen auf der Tagesordnung. Ein Bürgerkrieg auf Mindanao forderte von den siebziger Jahren bis 2002 nach Angaben der Weltbank 120.000 Todesopfer.

Nun also der Taifun mit 315 km/h Geschwindigkeit. Der letzte Taifun im Jahr 2012 hatte „nur“ 250 km/h; auch er richtete Verwüstungen an. Wenn man die Bilder betrachtet, die uns ins warme Wohnzimmer geliefert werden, fällt auf: Diese Trümmerhaufen waren ja keine Hochhäuser, sondern überwiegend Arme-Leute-Behausungen. Wahrscheinlich sind es immer vorwiegend die armen Bevölkerungsschichten, die unter einer Naturkatastrophe am meisten leiden oder ihr gar zum Opfer fallen.

Das Gebot der Stunde lautet zwar: Helfen! Und sonst nichts. Es ehrt diejenigen Läufer, die das Laufen mit der Erfüllung einer sozialen Herausforderung verbinden und sich jetzt in der Philippinen-Hilfe engagieren. Aber wir sollten nicht vergessen: Was kommt danach? Die Weltöffentlichkeit muß sich auch ohne Naturkatastrophe um Menschen kümmern, die außer sozialer Hilfe auch politische Hilfe benötigen.

Man kann davon ausgehen, daß ein Marathon erst dann Gewicht hat und damit die Ergebnisse berichtenswert sind, wenn da Kenianer mitlaufen. Dieser Gedanke ist mir nach dem Athens Classic Marathon gekommen. Er gehört zu den Laufveranstaltungen in der Welt, über die berichtet wird. Das war nicht immer der Fall.

Am 10. November hat der 31. Athen-Marathon stattgefunden. Doch bereits vor 1983, wenn man von dem allerersten Marathon 1896 absieht, ist in Athen Marathon gelaufen worden. Es zählt zu den griechischen Merkwürdigkeiten, daß diese Laufveranstaltungen weder mitgezählt noch mit irgendeiner Silbe in den offiziellen Texten erwähnt werden. Dabei sind diese Läufe wahrscheinlich der Ursprung des organisierten Lauftourismus zumindest in Europa. Der Griechische Leichtathletik-Verband SEGAS hatte auch damals schon die Schirmherrschaft über den Lauf.

|

Veranstaltet und organisiert hat ihn der BV Teutonia Dortmund-Lanstrop 1920. Verantwortlich für die Organisation war Gerhard Niemeyer, heute 1. Geschäftsführer des Vereins. Marathon in Athen, das bedeutete in den siebziger Jahren: Alles, was für den ordnungsgemäßen Ablauf benötigt wurde, mußte importiert werden, Startnummern, Medaillen, Urkunden, läufergerechte Verpflegung oder was man damals dafür hielt, Sporttrikots, Uhren. Die Anziehungskraft der klassischen Strecke und der Erfolg der ersten Veranstaltung 1974 waren so groß, daß im Jahr darauf bereits 1002 Teilnehmer aus 17 Ländern in Athen zusammenkamen. Manche Gruppen aus dem Ausland reisten an, ohne vorher mit Niemeyer oder dem SEGAS Kontakt aufgenommen zu haben. Eine finanzielle Beteiligung an den Organisationskosten blieben sie schuldig. Zwei Tage vor dem Lauf erfolgten auf diese Weise etwa 250 Anmeldungen, für die, versteht sich, keine Medaillen und Urkunden vorhanden waren. |

|

|

Verpflegungsstelle anno 1975.

|

Auch sonst ereignete sich manches, was Verdruß bereitete. 1974 waren im Stadion die Gold- und Silbermedaillen gestohlen worden, im Jahr darauf die von einem griechischen Künstler geschaffenen Keramik-Ehrenpreise für die Erstplacierten. 53 Teilnehmern wurden die Medaillen gestohlen, die sie auf der Hochsprungmatte abgelegt hatten. Das Engagement der Dortmunder endete, als der griechische Leichtathletik-Verband SEGAS 100 000 DM Organisationsgebühren verlangte.

|

|

|

|

So sah 1975 der Startplatz in Marathon aus.

|

Gruppe der Vier-Stunden-Läufer kurz vor dem Einlauf

ins Stadion.

|

In den Jahren 1975 und 1976 bin ich die klassische Marathonstrecke gelaufen. Ich erinnere mich, daß es am 18. Oktober 1975 schrecklich heiß war; bald nach dem Start herrschten 30 Grad Celsius, die sich später auf 35 Grad steigerten. Zahlreiche Teilnehmer mußten, wie Otto Hosse, der Bundes-Volkslaufwart, berichtete, aufgeben; zwei von ihnen kamen wegen eines Hitzschlags ins Krankenhaus, einer in bedenklichem Zustand. Hosse schreibt: „Durch den unermüdlichen Einsatz des deutschen Sportarztes Dr. Borchers aus Augsburg, mit dem ich sofort ins Krankenhaus fuhr, konnte auch dieser Kamerad … nach 16stündigen Bemühungen mit zahlreichen Salzlösungs-Infusionen gerettet werden.“ Ich bin an jenem Tage den Marathon in 4 Stunden gelaufen; das kam mir überaus langsam vor (im Jahr darauf waren es 3:44 Stunden).

Seit jener Zeit ist die Stadt Athen samt dem Umland durch und durch modernisiert worden – um den Preis von Schulden, wie man weiß, und drohendem Staatsbankrott. Die Strecke von Marathon zum Panathinaikon-Stadion ist inzwischen zu einem Vorstadt-Kurs geworden; der schönste Teil liegt am Anfang, nämlich auf der Schleife um den Hügel der 192 im Jahr 490 v. Chr. gefallenen Athener. Ich bin diesen Kurs zum drittenmal im Jahr 2009 gelaufen, will sagen: weit überwiegend gegangen. Als ich nach fast acht Stunden das Stadion erreichte, war es bereits geschlossen und das Ziel abgebaut. In diesem Jahr sehe ich zu meiner Verblüffung, daß nun das Finish bis zu einer Zeit von 8:22 Stunden gewertet worden ist. Ob es wohl auch hier daran liegt, daß so viele Griechen dabei gewesen sind?

Nicht weniger als 8489 Teilnehmer haben das historische Stadion erreicht. Auch bei dieser Veranstaltung hat sich also eine bemerkenswerte Entwicklung abgezeichnet, die keineswegs mit Umständen wie einem Jubiläum oder einem Jahrestag zu begründen sind. Auch in diesem Jahr dürften nicht wenige auf der klassischen Strecke ihren ersten Marathon gelaufen sein. Auch wenn die Organisation jetzt durchaus dem internationalen Standard entspricht, – ich rate davon ab. Sicher, ein Marathonläufer möchte wenigstens einmal auf der klassischen Strecke gelaufen sein. Aber muß es der erste Marathon sein? Die Strecke bietet nicht nur keine besonderen Vorzüge, sie ist zum Abgewöhnen. Die beiden einzigen Glanzpunkte sind der Gefallenenhügel, mit dem die 40 Kilometer lange Strecke auf die Marathonnorm verlängert wird, und der Zieleinlauf im Stadion. Für die Emotionen unterwegs muß jeder selber sorgen. Ob der Gedanke an eine Legende da wirklich trägt?

Photos: Sonntag, privat

Vielleicht muß man ein Stück weit Masochist sein, um Vergnügen an der Übertragung des New York City-Marathons zu haben, wenn man ihn gelaufen ist und weiß, daß man ihn nie mehr wird laufen können. Obwohl, da ist doch ein Altersläufer, der an seinem 93. Geburtstag in New York gelaufen ist? Doch ich habe ihn in der Altersklasse M 90+ als Finisher nicht gefunden. Immerhin aber hat in der M 80 (80 – 89 Jahre) ein 89jähriger Neuseeländer das Ziel in 6:30:09 erreicht.

Die Fernseh-Übertragung in Eurosport hat, wie zu erwarten, nur die Hälfte des realen Marathons widergespiegelt. Ich meine nicht nur die häufige Unterbrechung durch Werbe-Einblendungen, sondern vor allem auch, daß allein die Spitzenläufer und ihre jeweilige Verfolgergruppe zu sehen waren. Die übrigen 50000 Starter kamen gegen Ende nur in der Moderation vor. Die Übertragung war einzig und allein darauf angelegt, Spannung zu erzeugen und zu erhalten. Zwei Läuferinnen verdarben zum Teil das Konzept, indem sie sich vom Start weg an die Spitze setzten und diese Plätze erst im letzten Viertel zu Gunsten der Siegerin aufgeben mußten.

|

|

|

|

Mit der Taschenkamera laufend andere Läufer photographieren,

das muß zu technisch zweifelhaften Ergebnissen führen.

|

Einlauf in den Central Park.

|

Hatte ich denn von einem Privatsender ein anderes Konzept erwartet? Immerhin kam der New York Marathon – nun auch öffentlich-rechtlich – als Sportnachricht im Zweiten vor (das ARD-Programm habe ich nicht gesehen). Offenbar ist der Marathon, wenn sich dazu vierzig- oder fünfzigtausend Läuferinnen (in New York 39 Prozent der Teilnehmer) und Läufer versammeln, mittlerweile doch eine Nachricht. Das sollte uns zufrieden stimmen.

Die Emotionen, die der New York Marathon wie kaum ein anderer Marathon auslöst und sich jedem, der sie erfahren durfte, lebenslang einprägen, fand ich in der Bildergalerie des New York Road Runners Club vermittelt.

|

Erstmals habe ich diese Marathon-Emotion, dieses Gefühl der Mitmenschlichkeit, dieses mit den Füßen transportierte Lied an die Freude, diese bei manchen zu Tränen rührende Ergriffenheit im Jahr 1978 gespürt. Jener dritte Lauf durch die fünf Boroughs war mein erster City-Lauf. Mit einem Schlage erkannte ich, was Laufen in der Kommunikation mit anderen bedeuten kann. Was spielte da meine Zeit von 3:49:34 für eine Rolle! Im Jahr darauf, als ich für die GEO-Reportage lief, brachte ich es auf glatte 3:40:00. Fünfzehn Jahre später waren daraus 4:28:23 geworden. Ich habe die Zahlen im Archiv des New York Marathons nachschlagen können. Im Gegensatz zu vielen anderen Laufveranstaltungen sind hier auch die Ergebnisse der vordigitalen Zeit elektronisch erfaßt und gespeichert worden. Was tut’s, daß ich 1978 unter Werner mit dem Vornamen Sonntag gespeichert und ebenso wie 1979 als US-Bürger mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten vereinnahmt worden bin! Bis zum Jahr 2006 sind zudem allein die Brutto-Zeiten als Finisher-Zeit erfaßt worden. Auch damals schon hat es für uns eine ganze Zeit gedauert, bis wir auf der Verrazano-Narrow-Bridge zum Laufen gekommen sind. |

|

|

Im Jahr 1978 war auch für die New Yorker ein Lauf durch

die Stadt noch relativ neu.

|

Das alles ist nun Geschichte. Bei aller Wehmut darüber, daß die persönliche Laufentwicklung den endgültigen Schlußpunkt erreicht hat, bin ich dankbar, daß ich das Erlebnis des New York Marathons haben durfte.

Photos: Sonntag

Ein Tagebuch ist außer Briefen die persönlichste Form der Darstellung. Mag es da nicht erlaubt sein mitzuteilen, womit ich seit langem die meiste Arbeitszeit verbracht habe? Gleichzeitig bitte ich um Nachsicht: Es ist Werbung, da hilft kein Drumherumreden.

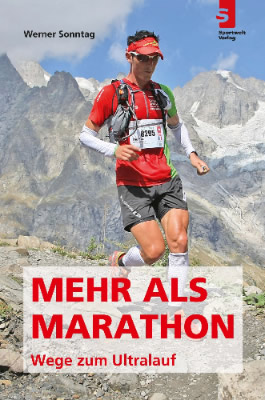

Ich habe „Mehr als Marathon“, das zweibändig in den Jahren 1985 und 1986 erschienen ist, zum allergrößten Teil neu geschrieben. Es war damals die einzige deutschsprachige Buchveröffentlichung über den Ultramarathon, auch wenn der Verlag beim ersten Band eigenmächtig den Untertitel „Handbuch für Ultralangläufer“ in „Handbuch für Langläufer“ geändert und daran auch bei einem nicht abgesprochenen Nachdruck festgehalten hat. Jetzt ist der Titel nach dem „Handbuch Ultralauf“ von Wolfgang Olbrich und dem „Großen Buch vom Ultra-Marathon“ von Hubert Beck das dritte deutsche Ultramarathonbuch. Schon daran ist zu erkennen: Der Markt ist erheblich größer geworden. Veranstalter und Ultraläufer wird es gleichermaßen freuen.

Aus mehrfachen Gründen habe ich mich entschlossen, den Band nicht wie „Laufende Vorgänge“ und „Bieler Juni-Nächte“ selber zu verlegen, sondern einem Verlag anzuvertrauen. Die Wahl des Verlages lag bei mir; ich mußte nicht hausieren gehen, der ausgewählte Verlag akzeptierte sofort. „Mehr als Marathon“ wird am 25. November dieses Jahres im Sportwelt-Verlag erscheinen und kann dort, bei der Verlagsauslieferung Herold, bei Amazon oder bei mir bestellt werden. Eine Bestellung bei mir empfiehlt sich insbesondere dann, wenn ich das Buch signieren soll (formlose e-mail an laufenundleben@t-online.de mit Angabe der Lieferadresse genügt. Der Preis, 17,95 € einschließlich Versand in Deutschland, ist überall gleich).

|

Die Zusammenarbeit mit einem Verlag bedeutet zwar kritische Hilfe für den Autor, aber auch die Bereitschaft zu Kompromissen. Ein solcher Kompromiß ist die Cover-Gestaltung. Ich hätte ein Bild vom Supermarathon des GutsMuths-Rennsteiglaufs gern gesehen. Doch die Verlegerin fand das von mir ausgewählte Bild – Läufergruppe im Wald – zu idyllisch. Wir haben uns nicht gestritten; ich mußte ihre Wahl, ein attraktives Hochgebirgsbild mit einem Spitzenläufer, als die bessere Verkaufshilfe akzeptieren. So also kommt es, daß das Titelbild meines Buches, das sich eher an Erstteilnehmer einer Ultraveranstaltungwendet, dem Hochleistungsbereich, dem Ultratrail du Mont Blanc, entnommen ist, obwohl dieser Lauf wie der Spartathlon der Höhepunkt einer Ultraläuferkarriere ist. Ein weiterer Kompromiß ist, daß der Bildteil schwarzweiß gehalten ist; das ist dem Umstand geschuldet, daß das größtenteils von mir mit der Pocketkamera aufgenommene Bildmaterial nach Angabe eines Druckexperten schwarzweiß eine bessere Qualität als die farbige Wiedergabe hat. |

Der Text jedoch enthält keine Kompromisse – im Gegenteil. Ich vertrete Ansichten, die manche Trainingsexperten wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen werden. Ich gebe eine Trainingsanleitung, aber keine Trainingspläne; ich rate dazu, möglichst auf Sportgetränke, Riegel und Gels zu verzichten und sich der Vollwerternährung zuzuwenden. Großen Wert habe ich auf die psychologische Vorbereitung einer Veranstaltungsteilnahme gelegt. Eine ausführliche Geschichte des Laufens, insbesondere über ultralange Distanzen, hätte im Grunde ein weiteres Buch gerechtfertigt; sie schien mir hier jedoch geeignet, zur Motivation von angehenden und erfahrenen Ultraläufern beizutragen.

Es ist zwar ein sehr persönliches Buch, aber ich habe, so oft es ging, mich über neuere medizinische Erkenntnisse informiert, zum Beispiel über das Ergebnis der Untersuchungen beim 2. Transeuropalauf. Beim Konzipieren bin ich bemüht gewesen, didaktische Grundsätze zu berücksichtigen. Auf Erlebnisberichte und Beschreibungen von Laufveranstaltungen habe ich verzichtet; sie sind über das Internet und über „Ultramarathon“ leicht abrufbar. Es ist ein Buch, das sich – von dem Geschichtskapitel abgesehen – unbedingt zur Umsetzung in die Praxis eignen soll. So weit wie möglich sind persönliche Erfahrungen aus über vierzig Jahren Ultramarathon eingeflossen.

Demnächst haben, hoffe ich, die Leser das Wort.

Meine Annahme ist falsch gewesen: „LaufReport hat, wenn ich mich an reichlich zehn Jahre zurück erinnere, noch nie Notiz davon genommen.“ Hat LaufReport aber doch. Denn was ich am 10. September schrieb, hat Stefan Schlett berichtigt: Ein halbes Jahr vorher hat der „Ultraschlett“ über einen Schlamm-Hindernis-Lauf berichtet und dabei auch gleich eine Rezeptionsgeschichte gegeben.

Ich zitiere: „Mehr als 1 ½ Jahrzehnte sind vergangen, seit ich 1997 als erster deutscher Teilnehmer beim Tough Guy diese ganz spezielle Form der körperlichen Ertüchtigung und Belustigung, gepaart mit typisch englischem Humor, durch eine siebenseitige Reportage in dem Schweizer Magazin Fit for Life auf dem Kontinent bekannt machte. Schon 1998 waren einige Kamerateams dabei, die Kurzberichte für verschiedene deutsche Privatsender lieferten, und 1999 – bei meiner dritten und letzten Teilnahme – produzierte ich mit PRO 7 eine halbstündige Reportage. 2000 fand dann auch der aufstrebende ,Jung-Extremist‘ Joey Kelly zu diesem Wettbewerb und verschaffte ihm damit den endgültigen Durchbruch im Bekanntheitsgrad und den Status eines ,Must do‘ für zukünftige Extremsportler.“ Was Stefan dann schrieb, hat er am 9. März dieses Jahres berichtigt, nämlich daß es in deutschen Landen nie so etwas geben werde, weil das keiner genehmigen, niemand die Veranstalter versichern, kein Veranstalter das Risiko übernehmen und kein „verwöhnter deutscher Volksläufer“ sich zu solchen primitiven Spielchen herablassen werde.

Das alles ist ganz anders verlaufen. „Schlammrennen schossen hierzulande förmlich aus dem Boden! Zu Tausenden wälzten sich plötzlich Athleten aller Altersklassen durch Schlamm, Dreck, kaltes Wasser, über abenteuerlichste Hindernisse.“ Stefan hat im März über die 4. Braveheart Battle in Münnerstadt (Unterfranken) berichtet. Wer die packende Geschichte bis zum Ende – einschließlich der höchst ungewöhnlichen Kamera-Episode – nachlesen möchte, kann bei LaufReport nachschlagen.

Ich möchte Ursachenforschung treiben. „Sich in Fantasiekostümen und Kriegsbemalung mit Brunftschreien animalisch durch den Dreck zu wühlen, weckt anscheinend Urinstinkte in unseren degenerierten und abenteuerarmen Gesellschaften“, meint Stefan Schlett. Die Urinstinkte? So weit müssen wir nicht gehen; außerdem werden wir wohl kaum jemals erfahren können, welches die Urinstinkte des homo sapiens gewesen sind. Wenn wir dagegen tiefenpsychologisch nachfassen, können wir auf Sigmund Freud zurückgreifen. Seine Triebtheorie unterscheidet in der Entwicklung des jungen Menschen die orale, die anale und die genitale Phase. Erst die jeweilige Ablösung von der vorangegangenen Phase ermöglicht den Übergang zur nächsthöheren Entwicklungsstufe. Häufig geschieht diese Ablösung nicht vollständig, oder aber es erfolgt, auch noch im Erwachsenenalter, eine Regression, ein Rückgriff auf eine frühere Phase. In der analen Phase erwacht das Interesse an den eigenen Ausscheidungen; durch die Sauberkeitserziehung wird das Kind dazu bewegt, die Ausscheidungen freiwillig herzugeben. Die Zigarette oder der Kaugummi im Mund sind Triebrelikte der oralen Phase. Menschen, die ihre anale Phase nicht bewältigt haben, also nichts hergeben möchten, sehen nicht selten im Geldmachen (in der Bildersprache der Psychoanalyse steht Dreck für Geld) ihr höchstes Glück. Auch wenn die Ablösung früher infantiler Phasen geglückt erscheint, der Mensch also zur sexuellen Lust auf genitalem Wege gefunden hat, können noch Lustgewinne aus der oralen und der analen Phase bezogen werden. Die „Sexualität des Alters“ wird nicht selten durch solche Regressionen bestimmt. Die orale Phase schimmert durch die Lust des Gourmets am Essen, die anale Phase drückt sich in der Lust am Geld, am Ersparten und dessen Vermehrung, die bis zum Geiz des Alters gehen kann, aus. Alexander Mitscherlich gebrauchte den Begriff des „analen Zwangstypus“ im Hinblick auf die Deutschen; er sprach vom „analen Charakter“. Da mag etwas daran sein; keine Nation, wenn sie sich am Meer erholt, baut aus dem feuchten Sand so viele Strandburgen wie die erwachsenen Deutschen. Was ist die „Tomatina“, die Tomatenschlacht in der spanischen Stadt Buñol, die jährlich immer mehr Besucher anzieht, anderes als eine Regression – ein Rückgriff auf die frühkindliche Lust am Matsch?

Die „Urinstinkte“ sind also, meine ich, Triebrelikte, bei den Teilnehmern der Schlammläufe Rückgriffe auf die Lust der frühen Kindheit, die anale Lust. Mit einer solchen Verallgemeinerung sollte man jedoch sehr vorsichtig umgehen. Wir alle suchen im Verlauf unseres Lebens nach neuen Herausforderungen. Die Teilnahme am Marathon war einmal eine solche allgemeine Herausforderung; heute ist er nur noch eine Herausforderung für einzelne oder im Hinblick auf die Verbesserung der persönlichen Bestzeit. Schlamm- und Hindernisläufe sind eine neue Herausforderung. Versteht sich, daß viele darauf neugierig sind. Neugier ist nichts Verwerfliches, sondern auch die Quelle der Wissenschaft.

|

Zumindest wer diese Eintragung liest, die eines alten Mannes, sollte den Film unbedingt sehen: „Sein letztes Rennen“. Er ist am 10. Oktober in deutschen Kinos angelaufen. Es ist ein Film, der das Laufen als tragendes Thema hat, meines Erachtens der erste deutsche Spielfilm, bei dem der Marathon nicht bloß eine Kulisse ist. Der Film verbindet auf glaubwürdige Art die anrührende Verbindung von Geriatrie und Sport. |

|

|

Photo Copyright "Universum Film / Nadja Klier"

|

Ein in seiner aktiven Zeit berühmter Hochleistungssportler muß mit seiner Frau, da die Tochter sich als Stewardess nicht um die Eltern kümmern kann, ins Altenheim. Das ist keine Anstalt, die es mit der Kamera niederzumachen gilt; aber sie verkörpert die Crux der modernen Altenpflege, das Denken in Versorgungseinheiten und eine Beschäftigungstherapie ungefähr zwischen frommer Singstunde und Kastanienmännchen-Basteln. Aus dieser Erstarrung in formalisiertem und geistig anspruchslosem Anstaltsbetrieb bricht der Läufer Paul Averhoff, Gewinner der Goldmedaille im olympischen Marathonlauf 1956, unversehens aus; er beschließt, am Berlin-Marathon teilzunehmen. Seine Frau Margot soll ihn wie in alten Zeiten trainieren. Damit stürzt er das Altenheim in Probleme. Die Reaktion ist wie im wirklichen Leben der medizinische Versuch, den laufenden Aufrührer zu psychiatrisieren. Ob das nach einem Nasenstüber, den er einer Pflegerin versetzt hat, bis zur Fesselung im Gitterbett gehen darf, mag bezweifelt werden.

Die dramatische Entwicklung gipfelt darin, daß Margot stirbt; sie hat ihm das Versprechen abgenommen, den Marathon in Berlin zu laufen. Das geschieht – es ist „sein letztes Rennen“, ein unvergleichlicher Triumph über den Abbau im Alter. Der Film endet damit, daß Paul Averhoff in seinen Armen das Kind seiner inzwischen verheirateten Tochter hält.

Die Rollen sind erstklassig besetzt: Den gealterten Marathonläufer stellt Dieter Hallervorden dar, dies eben nicht auf eine clowneske Art, auf die „Didi“ lange Jahre festgelegt war, sondern in einer herausragenden Charakterrolle. Tatja Seibt spielt seine von den Belastungen des Lebens geprägte Frau, Heike Makatsch die Tochter Birgit, Katharina Lorenz die Anstaltsleiterin, die schließlich sogar einen inneren Wandel erkennen läßt, Katrin Sass die Pflegerin, die versucht, Probleme mit beruflicher Routine anzugehen, und scheitert; in weiteren tragenden Rollen Otto Mellies, Heinz W. Krückeberg und Frederick Lau.

Gewiß kann nun läuferische Kritik ansetzen. Die Armhaltung des Marathonläufers Averhoff und des rauchenden Pflegers, den er in einem Wettkampf im Park besiegt, wirkt nicht sehr professionell, wiewohl Hallervorden berichtet, wie sehr er ein knappes halbes Jahr lang trainiert habe. Besteht die Aufgabe eines Trainers tatsächlich darin, mit der Trillerpfeife Trainingsabschnitte zu signalisieren? Die angeblichen Aufwärm-Übungen erinnern mich sehr an die längst überholte Lingsche Gymnastik. Eine Stoppuhr, wie sie Paul und Margot benützt haben, habe ich vor Jahren schon dem Sportmuseum vermacht, weil man seit Jahrzehnten digital mißt; eine normale Uhr hätte es zudem hier auch getan. Läuft man einen Marathon tatsächlich noch in Jahrzehnte alten, ungedämpften Schuhen aus der aktiven Zeit? Die Laufszenen des späten Marathonlaufs des Paul Averhoff sind im vorigen Jahr im echten Berliner Marathon gedreht worden. Der Berlin-Marathon im Film endet jedoch nicht 300 Meter nach dem Brandenburger Tor, sondern im vollbesetzten Olympiastadion. Der Kenner weiß: Ein Einlauf im Stadion wie in München vollzieht sich vor überwiegend leeren Rängen, und erst recht warten am Schluß keine Massen auf die einzelnen Läufer. Wieso denn schleppt sich der berühmte Averhoff am Ende über eine leere Strecke dahin? Er ist doch erst achtundsiebzig; ein ordentlich trainierter noch nicht Achtzigjähriger, der zumindest aus seinen jungen Jahren weiß, wie man Marathon läuft, wird es doch, noch dazu mit dem Adrenalinschub der beiden letzten Kilometer, hinkriegen, routiniert über die Ziellinie zu laufen! Mit achtundsiebzig ist ein Durchschnittsläufer wie ich die 42 Kilometer in etwas mehr als fünf Stunden gelaufen, und zwar mit einem Lächeln am Ziel und nicht mit Kollaps-Symptomen. Die Bestzeit der M 75 in Berlin beträgt 4:04:53. Bei über 36.000 Finishern ist man mit fünf Stunden nicht im mindesten allein wie im Film, sondern in der Minute kommen mehrere Dutzend Läufer an, und selbst zwischen 6:15 und 6:30 Stunden Einlaufzeit bewegen sich jede Minute zwei Läufer ins Ziel. Etwas mehr Beratung also hätte der Marathon-Darstellung gut getan.

Von diesem rein fachlichen Einwand abgesehen, hat der 42 Jahre alte Regisseur Kilian Riedhof einen Spielfilm von Niveau geschaffen. Von Riedhofs Idee bis zur Realisierung hat es nicht weniger als elf Jahre gedauert. Dieter Hallervorden als Paul Averhoff schwebte dem Autor Riedhof schon beim Verfassen des Drehbuchs vor. Der Schauspieler wiederum bekannte (im Interview mit Urs Weber auf der Website von „Runners World“), daß er sich mit der Rolle völlig identifiziert habe. Der Film hat komödienhafte Züge, bewältigt das Thema jedoch mit großer Ernsthaftigkeit. Emotional stark die Szenen mit dem alten Ehepaar und Pauls Versuch, den Alternsprozeß durch das Marathon-Training zu verlangsamen. Glaubwürdig ist, wie sich die Einstellung der Heimbewohner zu dem „Revoluzzer“ über die Neugier bis zur Begeisterung ändert.

Ich hoffe, daß der Film in die Kino-Geschichte als Zeugnis einer neuen Lebensart, der Integration des Laufens, eingeht. Ob das Thema die durchschnittlichen Kinobesucher anspricht? Eine Reaktion konnte ich nicht beobachten; in der Vorstellung am 10. Oktober um 15 Uhr in Esslingen am Neckar war ich der einzige Zuschauer.

|

Der Tag, der 13. Oktober, steht für alles, was wir, diejenigen, die dies lesen, und einige Millionen Deutsche mehr, ein-, meistens jedoch mehrmals in der Woche, wenn nicht täglich, so machen. Der Tag steht für Laufen als Massenbewegung. Am 13. Oktober vor fünfzig Jahren hat erstmals in der Bundesrepublik eine Laufveranstaltung für jedermann stattgefunden. Der „Lauf für alle“, wie er damals genannt worden war, ist später als Volkslauf bezeichnet worden. Der Volkslauf ist das Werk von Otto Hosse und drei Mitstreitern, Walter Gelke, Herwig Leiter und Werner Heimbach. Hosse, aus Halle a. d. Saale stammend und in Bobingen südlich von Augsburg ansässig, war Ruderer. Bei technischen Sportarten wie dem Rudern sind, erkannte Hosse, Altersgrenzen gesetzt. Man hört auf und wird, so ist zu befürchten, dick und fett. Das wollte der 1,94 Meter große und 85 Kilogramm schwere Hosse nicht werden. |

|

|

Hosse am Denkmal der Olympischen Spiele in Marathon.

|

Er begann zu laufen. 1962 wurden er und seine Sportfreunde zu einem Geländelauf nach Mosnang bei Wattwil im schweizerischen Kanton St. Gallen eingeladen. Geländeläufe hatten sich aus den Waffenläufen entwickelt.

Bereits 1862 war in der „Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitung“ die Gründung von Gehvereinen angeregt worden. Die erste Veranstaltung dieser Art fand jedoch erst am 24. September 1916 in Zürich statt, nämlich der I. Schweizerische Armeegepäckmarsch, bei dem immerhin 520 Teilnehmer eine Strecke von 40 Kilometern marschierend zurücklegten. 1934 wurde der berühmte „Frauenfelder Waffenlauf“ ins Leben gerufen. Eine Parallele hat der schweizerische Waffenlauf im deutschen Gepäckmarsch. Doch an diese Tradition mochte in beiden deutschen Staaten niemand mehr anknüpfen.

Am Geländelauf in Mosnang nahmen mehr als 1000 Läufer teil. Den Grund erfuhren die deutschen Besucher bald: Jeder konnte ohne Vereinszugehörigkeit an diesem Lauf teilnehmen, und jeder, der das Ziel erreichte, erhielt eine Medaille als Auszeichnung. Das beeindruckte Otto Hosse. Er und Gelke schlugen ihrem Verein, dem TSV Bobingen, eine gleichartige Veranstaltung in Bobingen vor. Der Vorstand zeigte sich aufgeschlossen und sicherte zu, das organisatorische und wirtschaftliche Risiko zu übernehmen. Der Diplom-Kaufmann Hosse, der in Bobingen ein Eiswerk betrieb, strebte schon damals an, „Sport für alle mit großen Umsätzen billig zu produzieren“ und eine breite Werbung zu entfalten. „Die angebliche Skepsis der DLV-Führung überwand Otto Hosse durch Zähigkeit, Überzeugungskraft und die Bereitschaft, selbst Organisation und Werbung zu übernehmen. In kurzer Zeit baute Hosse ein Netz von Volkslaufwarten in allen LV auf. Er wurde 1965 zum ersten DLV-Volkslaufwart gewählt und hatte dieses Amt insgesamt 27 Amtsjahre inne“ (Fritz Steinmetz in „Condition“ 9/92).

Im Hintergrund jener Volkslauf-Gründerzeit stand die von Dr. med. Eugen Goßner, Augsburg, unterstützte präventive Absicht, der damals erkennbaren Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch das sogenannte Grüne Rezept entgegenzuwirken. Goßner, Präsident des Bayerischen Sportärzte-Bundes, war sicher nicht der einzige. Dr. med. Peter Beckmann zum Beispiel schuf Anfang der sechziger Jahre die „Ohlstädter Kur“, in der er seine Patienten nicht Wässerchen schlucken ließ, sondern zu einem Gesundheitstraining anleitete, zwar nicht zum Laufen, wohl aber zu einem forcierten Wandern, zu Gymnastik und Hautbürstungen unterm Wasserfall. Der Deutsche Sport-Bund als Dachorganisation der Sportverbände initiierte 1959 das Konzept des „Zweiten Wegs“ im Sport, mit dem der bisherigen Tendenz entgegengetreten werden sollte, Sport in vorgerücktem Alter nur dann zu treiben, wenn man ihn von Jugend an betrieben hatte. Die „Jedermannsläufe“, die innerhalb von Leichtathletik-Veranstaltungen angeboten wurden und Elemente der späteren Volksläufe enthielten, schienen wie geschaffen für den Zweiten Weg im Sport.

Der Paukenschlag, der diese Entwicklung einleitete, war die Veranstaltung, die Walter Gelke und Otto Hosse an ihrem Wohnort Bobingen organisierten. Hosse schwebte geradezu visionär vor, daß jeder an jedem Wochenende Gelegenheit haben sollte, an seinem Wohnort oder in der Region an einem Lauf über 10 bis 12 Kilometer teilzunehmen. An dem 12 Kilometer langen Lauf am 13. Oktober 1963 in Bobingen starteten nicht weniger als 1654 Läufer. Hosses Sportfreund Herwig Leiter, Meßtechniker, hatte dazu ein Zeitmeßgerät entwickelt. Im Jahr darauf fand in Gundelfingen der vermutlich zweite deutsche Volkslauf statt. Es dauerte etwa drei Jahre, bis sich die Volkslauf-Idee in der Bundesrepublik Deutschland verbreitet hatte. Ohne von Hosses Initiative erfahren zu haben, organisierte zum Beispiel Ludwig Birk – auch er war im schweizerischen Mosnang dabei gewesen – im Jahr 1965 in Oberschwaben den 1. Argenlauf, einen Lauf entlang des Flüßchens Argen. Im Jahr 1966 stellte Heinz Spies in Bremen mit 3865 Teilnehmern den damals größten Volkslauf, zumindest in Europa, auf die Beine.

In Westberlin organisierte der Sportreferent der Freien Universität Berlin, Hartmut Lehmann, am 7. Januar 1964 einen Ausscheidungslauf, der den Studenten, die an einem internationalen Studentenlauf in Le Mans (Frankreich) teilnehmen wollten, die Möglichkeit der Qualifikation bieten sollte. Die Mannschaft der FU kehrte erfolgreich aus Le Mans zurück, wie Horst Milde in einem Beitrag der Website von German Road Races e.V. schreibt. „Aber wichtiger war für einige der Berliner Teilnehmer die Erkenntnis, einen derartigen Lauf – quer durch das Gelände, bergauf, bergab, über Wiesen, Sand, über Hindernisse und durch Schlammlöcher – auch in Berlin zu veranstalten.“ Dazu kam es am 8. November 1964. Zu diesem 1. Berliner Cross-Lauf waren nicht nur Studenten eingeladen, sondern „alle sportlich Interessierten“, ohne Rücksicht auf Vereinszugehörigkeit. Alle Teilnehmer sollten eine Anstecknadel erhalten. Wie Horst Milde, der den Einladungsbrief mitunterzeichnet hat, weiter mitteilt, war den Initiatoren der Volkslauf in Bobingen damals völlig unbekannt geblieben.

|

Otto Hosse lernte ich 1967 in Stuttgart kennen, als er zum ersten Volkslauf der Stuttgarter Kickers gekommen war. Jener Lauf in Stuttgart-Degerloch war mein erster Volkslauf. Otto Hosse ist auf einigen hundert Veranstaltungen gelaufen. Bei mancher, zum Beispiel beim Schwarzwald-Marathon oder beim Marathon auf der klassischen Strecke nach Athen, sind wir uns begegnet. Seine persönliche Marathon-Bestzeit betrug 3:34 Stunden. Mehrfach habe ich ihn in Bobingen besucht. Gesprächsthema waren jedesmal Probleme mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband. Schon am Anfang hatte sich der leistungssportlich orientierte Verband mit dem Volkslauf und den Volksläufern schwer getan. |

|

|

|

Otto Hosse im Interview nach dem Marathonlauf auf der

klassischen Strecke 1975 in Athen.

|

Die Volkslaufveranstalter gliederten sich erst am 7. Januar 1968 dem DLV an. Roland Mall, der den Schwarzwald-Marathon ins Leben gerufen hatte, kritisierte damals: „Dabei fand jedoch ein Aufbau von oben nach unten und nicht wie üblich umgekehrt statt. Und so erfolgte auch die Unterstellung der überwiegend aus dem Lager der Turner, Skiläufer, Fußballer und Kommunen stammenden Veranstalter unter vorher vom DLV ernannte Landeswarte auf rechtlich ziemlich problematische Weise. Gab es doch hier für die Veranstalter weder eine Wahl, geschweige denn eine Alternative.“

|

Betrachtet man heute die deutsche Laufbewegung als Ganzes, kommt man zu dem Schluß, daß sie dem Fachverband völlig entglitten ist, auch wenn wir auf der DLV-Website laufen.de mit dem läuferischen Du angesprochen werden. Entsprechend ist auch das Fünfzig-Jahr-Jubiläum verlaufen. Man hat die Deutsche Meisterschaft im 10-km-Lauf für den 21. September nach Bobingen vergeben. Wer wollte, durfte danach an einem Volkslauf auf der Meisterschaftsstrecke (vier Runden und eine Eingangsrunde) und nach Anmeldung an dem Festabend teilnehmen. Fertig. Die große Bilanz einer einzigartigen Sportentwicklung, der zentrale Festakt, der Läufer zu Beteiligten werden läßt, die Reden, die Wirkungen haben – die Millionen deutscher Läufer haben sich von einer Veranstaltung in Bobingen – mit etwa 600 Lauf-Teilnehmern – wohl nicht angesprochen gefühlt. |

|

|

Hosse (stehend) auf einer Veranstaltung in Celle.

|

Otto Hosse ist lange vor dem Jubiläum, am 4. Juni 1992, schon im Alter von 69 Jahren gestorben. Werner Heimbach war bereits 1964 gestorben. Walter Gelke zog 1965 aus beruflichen Gründen nach Hessen. Herwig Leiter, der damals im Alter von 22 Jahren die Zeitnahme bewerkstelligt und das Ereignis jetzt im Jubiläums-Programmheft gewürdigt hat, ist als Mitarbeiter der Laufbewegung ein Leben lang aktiv geblieben.

Erinnern wir uns also in dem Kreis, in dem wir Laufsport treiben, an die Jahre der Entwicklung, die wir miterlebt haben! Es sind mit Sicherheit schöne Erinnerungen.

Photos: Sonntag

Das Jubiläumsgeschenk: ein neuer Weltrekord! Wer Marathon läuft – und noch ein paar Läufer mehr –, freut sich. Wilson Kipsang hat dem 40. Berlin-Marathon den neunten Weltrekord in Berlin beschert. Das kann man alles und dazu über den Masters-Rekord von Irina Mikitenko an anderer Stelle nachlesen. Ich möchte registrieren: Der Leistungswettbewerb an der Spitze ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, von der ARD, live übertragen worden. Die Sportnachrichten in „Heute“ des ZDF sind am Sonntag weder mit Fußball noch mit Formel-1-Rennen eröffnet worden, sondern mit dem 40. Berlin-Marathon. Ob dies wohl als eine Zäsur in der Behandlung von Marathon-Höhepunkten zu betrachten ist? Sei’s drum, ich muß das als ein Ereignis festhalten.

Sicher, die Marathon-Berichterstattung im Fernsehen – und wohl anderswo auch – endet schon mit dem Einlauf der deutschen Favoriten. Doch gab es auch einige Film-Sentenzen über die – um eine konkrete Zahl zu nennen – 36.544 Finisher auf dem Weg zum Finish, dazu den Kommentar über die Bedeutung eines Weltrekords im Zusammenhang mit einem Breitensport-Ereignis.

Verwirrt war ich, als uns der Weltrekord-Einlauf gezeigt wurde. Das war doch gar nicht Wilson Kipsang, der das Zielband abriß! Die Erklärung kam erst später, und nun kann man es ja überall auch lesen und sogar in einem Video sehen: Ein Zuschauer vor dem Ziel sprang über die Absperrung und lief vor Kipsang ein, der ungerührt bei seinem Einlauf darüber lächelte. Er habe gemeint, sagte Kipsang laut Berliner „Morgenpost“, es handle sich um einen Offiziellen.

Was soll das? Angeblich soll der falsche Läufer im Sportdreß, der eine unbenützte Frauennummer trug, Reklame für eine Internetseite mit erotischem Angebot („Morgenpost“) gemacht haben. Vielleicht auch war’s Profilierungssucht. Erinnert sei daran, daß auch beim Olympischen Marathon 1972 in München ein Narr dem Sieger die Schau zu stehlen versucht hatte, indem er vor ihm einlief, was den Fernseh-Kommentator seriös von einem „Vorläufer“ sprechen ließ. Auch wer Humor auf und an der Laufstrecke nicht abgeneigt ist, wird mir beipflichten: Dies hat mit Humor nicht im entferntesten zu tun. Obendrein tut sich hier eine Sicherheitslücke auf. Eine Anzahl von Änderungen bei der Anmeldungs- und Startprozedur in Berlin hat nach dem Attentat von Boston gerade der Erhöhung der Sicherheit gedient. Es paßt ins Bild, daß der „Flitzer“ acht Tage zuvor beim Fußball-Bundesliga-Spiel Hannover 96 gegen den FC Augsburg auf das Spielfeld gelaufen war.

Das Vorkommnis beim Zieleinlauf des Weltrekordsiegers ist ärgerlich. Traurig ist, daß am Tag zuvor beim Skater-Marathon ein 71jähriger Teilnehmer aus noch unbekannter Ursache während des Wettbewerbs ums Leben gekommen ist.

|

|

|

|

Im Juli noch hatte Dr. Borchers an einem Gehwettbewerb

teilnehmen wollen. Es ging nicht mehr. |

Auch während seiner tödlichen Erkrankung noch hat

Dr. Borchers seine Walkinggruppen betreut. |

Ich schreibe dies, nachdem ich von der Trauerfeier für Dr. Hans-Henning Borchers in Augsburg-Göggingen zurückgekehrt bin. Die Aussegnungshalle vermochte die Trauergäste kaum zu fassen. Vier Sprecher der Stadt und von Organisationen, in denen Dr. Borchers bis zum Lebensende ehrenamtlich tätig war, würdigten seine Verdienste. Es hätte ihn gefreut.

Photos: privat

| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||

|---|---|---|---|---|

| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |

| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||

| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||

| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||