|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

33. Isle of Man

|

|

|

von Ralf Klink

|

Manchmal ist es ziemlich amüsant zu beobachten, wie sich die Reaktionen bei den meisten Leuten ähneln, wenn die Rede auf gewisse Reiseziele kommt. "Isle of Man? Da gibt es doch ein Motorradrennen, oder?" erhält man dann in schöner Regelmäßigkeit zu hören. Das stimmt sogar. Und mancher kennt auch noch den Namen der Veranstaltung. Sie heiß "Tourist Trophy".

Danach stoßen jedoch nahezu alle bereits an ihre Grenzen. Ja, selbst die geographische Lage der Insel gibt den meisten schon ein größeres Rätsel auf. Nun, um zumindest dieses gleich einmal aufzulösen: Man findet sie mitten zwischen Irland, Schottland, England und Wales im Norden der Irischen See. Rund fünfzig Kilometer sind es von der südwestlichen zur nordöstlichen Spitze des auf der Karte leicht nach rechts gekippten Eilandes. Und an keiner Stelle beträgt die Entfernung zwischen Ost- und Westküste mehr als zwanzig Kilometer. Nur gut halb so groß wie Rügen ist sie damit, kommt aber immerhin mehr oder weniger exakt auf die gleiche Fläche wie die - bei Touristen allerdings wesentlich beliebtere - Baleareninsel Ibiza.

|

|

|

| Von den sich durch die vielen Berge und Täler der Isle of Man windenden Straßen bieten sich ständig neuen Perspektiven auf Insel, Küste und Meer | ||

Selbstverständlich kann die Isle of Man nicht mit deren Temperaturen und Sonnenscheindauer konkurrieren. Schließlich gehört sie ja zu den britischen Inseln, bei denen nicht nur Gerüchte sondern auch nüchterne Wetteraufzeichnungen über ein eher wechselhaftes Klima berichten. Und mit einem direkten Charterflieger wie die spanischen Ferieninseln ist sie aus dem deutschsprachigen Raum schon gar nicht zu erreichen.

Zwar hat die Insel einen Flughafen, doch ist dieser nicht gerade übermäßig dimensioniert und wird nahezu ausschließlich von britischen und irischen Städten aus mit kleinen Maschinen angeflogen. Ein Umsteigen in London, Birmingham, Manchester oder Liverpool ist also nötig, wenn man die Isle of Man aus der Luft erreichen möchte.

Eine andere, noch zeitaufwendigere Variante sind die regelmäßigen Fährverbindungen nach Liverpool, Belfast oder Dublin. Allerdings muss man auch dort erst einmal hinkommen. Doch selbst wenn sich die Anreise ein wenig komplizierter darstellt, sie aus touristischer Sicht deshalb einzig und allein auf ein einziges Motorradrennen zu beschränken, hat die Insel Man nun wahrlich nicht verdient.

Trotz nicht gerade überwältigender Ausmaße bietet sie nämlich eine überraschend große Bandbreite verschiedener Landschaftsformen, die von sandigen Stränden bis zu den kahlen, windigen Kuppen von bis über sechshundert Meter aus dem Meer heraus ragenden Berge reichen. In den Höhenlagen dazwischen wellen sich sanfte Hügel, grasen Kühe und Schafe neben Feldsteinmauern auf grünen Wiesen. Etwas weiter oben übernehmen dann bunt blühende Heidekräuter die Regentschaft.

Kilometerweit winden sich die Straßen durch hohe Hecken oder unter dem schattigen Dach uralter Alleen und verbinden damit winzige Dörfer und einige wenige kleine Städtchen mit jeweils ganz unterschiedlichem Charakter. Oder aber die Asphaltbänder überqueren und umkurven die kargen Gipfel mit spektakulären Aussichten auf Insel und die sie umgebende Irische See.

|

|

|

| Die Bahnen der Isle of Man sind nicht nur wegen ihrer alten Fahrzeuge sondern auch wegen ihrer sehenswerten Streckenführungen zwischen Meer und Gebirge eine echte Attraktion | ||

Fast könnte man geneigt sein zu sagen, die Isle of Man liegt nicht nur im Zentrum des Königreiches, sie bietet auch von jedem seiner Landesteile einige Appetithäppchen und vereint die Zutaten zu einem abwechslungsreichen Querschnitts-Menü. Wenn, ja wenn die Insel denn auch wirklich ein Bestandteil jenes Staates, den man im Englischen so gerne kurz "UK" nennt, wäre. Ist sie aber nicht.

In der - auch bei früheren LaufReport-Reiseberichten bereits gelegentlich erwähnten - ohnehin höchst komplexen politischen Konstellation des britischen Archipels, bei der anderswo oft ziemlich deckungsgleich benutzte Begriffe wie "Staat", "Land", "Nation" und "Volk" schon einmal gehörig durcheinander geraten können, bildet die Isle of Man nämlich noch einmal einen ganz besonders ungewöhnlichen Sonderfall.

Denn formaljuristisch ist die Insel ein eigenständiges Völkerrechtssubjekt, eine sogenannte Kronbesitzung, die zwar dem britischen Monarchen untersteht, aber im Gegensatz zu England, Schottland, Wales oder Nordirland keineswegs in das Vereinigte Königreich integriert ist. Neben der Isle of Man gibt es mit den Kanalinseln Jersey und Guernsey noch zwei weitere dieser im Inneren weitgehend autonomen "Crown Dependencies".

Sie haben ihre jeweils eigenen Regierungen und Volksvertretungen, entsenden dafür aber umgekehrt auch keine Abgeordneten ins Londoner Parlament. Die Kronbesitzungen machen ihre eigenen Gesetze. Und selbst wenn diese sich oft an die britischen anlehnen, gibt es dabei keinerlei Übernahmeautomatismus.

Nicht einmal zur Europäischen Union gehören die Crown Dependencies. Ihr besonderer Status und welche Bestimmungen für sie gelten, ist vielmehr jeweils in Zusatzprotokollen zu den EU-Verträgen vereinbart. Nur in der Außen- und Verteidigungspolitik übernimmt der Staat, den man hierzulande - eigentlich fälschlich - kurz "Großbritannien" nennt, ihre Vertretung.

|

|

|

| Sattgrüne Wiesen über steiler Küste, kleine Buchten und karge, einsame Hochflächen, die Spanne der Landschaftsformen auf der Insel ist breit | ||

Gerade in der Finanzpolitik machen alle drei recht umfangreich Gebrauch von dieser Rechtsautonomie. So gibt es auf der Insel Man zum Beispiel überhaupt keine Körperschaftsteuer. Das verschafft den Kronbesitzungen den Ruf, Steueroasen und zudem eine ziemlich gute Adresse für Briefkastenfirmen zu sein. Vor Ort bezeichnet man solche hauptsächlich auf dem Papier existierenden Gesellschaften allerdings viel eher als "Offshore-Unternehmen". Das klingt zwar in unbedarften Ohren deutlich edler, meint aber im Endeffekt natürlich dennoch absolut das Gleiche.

Längst hat auf der Isle of Man der Bankensektor den Tourismus als wichtigsten Wirtschaftszweig entthront. Die Gelder fließen nicht gerade schlecht auf die kleine Insel. Und trotz niedriger Steuersätze sprudeln alleine durch die Menge natürlich auch die Einnahmen. Um das inzwischen berühmt-berüchtigte "Triple A" der Rating-Agenturen muss man sich bei der Inselregierung jedenfalls keine Gedanken machen.

Auch hierbei nennt man sich selbstverständlich am liebsten wohlklingend "Offshore-Finanzplatz" und nicht etwa "Steuerschlupfloch". Mit dem flächenmäßig deutlich kleineren Jersey, in dessen Hauptstadt St. Helier sich die Geldinstitute fast wie Perlen an der Schnur nebeneinander aufreihen und auf jeden zweiten oder dritten Einwohner eine gemeldete Firma kommt, kann man in dieser Hinsicht allerdings bei Weitem nicht mithalten.

In Douglas, dem Gegenstück von St. Helier auf der Insel Man, fallen die Banken, obwohl selbstverständlich ebenfalls zahlreich vorhanden, jedenfalls längst nicht so ins Auge. Doch die Hauptstadt, in der rund ein Drittel der etwa achtzigtausend Inselbewohner leben, erinnert sowieso viel mehr an ein viktorianisches Seebad aus dem neunzehnten Jahrhundert als an ein Zentrum des internationalen Geldhandels.

In großem Bogen legt sich das Städtchen um eine halbkreisförmige Bucht. Und entlang der fast drei Kilometer langen Promenade zieht sich eine nahezu durchgehende Reihe jener mehrgeschossigen mit Erkern und Giebeln verzierten Gebäude, die für jene Epoche, die ihren Namen von der während dieser Zeit mehr als sechzig Jahre über das britische Weltreich herrschende Queen Victoria hat, so typisch sind. Zwischen Meer und erster Häuserreihe verlaufen auf der kompletten Länge der Uferstraße zudem sorgsam gepflegte Gartenanlagen.

Alles "very british". Nur die seltsamen roten Fahnen, die anstelle des Union Jack an ihren in kurzen Abständen entlang des ganzen Uferwegs aufgestellten Masten flattern, machen halt doch ein wenig stutzig. Das hier ist eben nicht das Vereinigte Königreich, das ist die eigenständige Isle of Man. Und die nicht nur in Douglas sondern überall auf der Insel ständig zu sehende Flagge soll das unterstreichen.

Ungewöhnlich und unverkennbar ist sie. Denn auf dem roten Tuch werden drei angewinkelte Beine abgebildet, die an der Hüfte miteinander verbunden sind und so entfernt an ein Rad erinnern. Da sie Rüstung und Sporen tragen, könnte man schon intuitiv beinahe vermuten, dass dieses Symbol aus dem Mittelalter stammt. Und tatsächlich lässt es sich bis ins dreizehnte Jahrhundert zurück verfolgen. Es gibt praktisch kein Logo, das irgendwie mit der Isle of Man zu tun hat, auf dem diese Figur nicht zumindest in stilisierter Form auftauchen würde.

Da ist es eigentlich beinahe logisch, dass auch der Isle of Man Veteran Athletes' Club sie in seinem Wappen führt. Der Verein ist der Ausrichter des jedes Jahr im August auf der Insel ausgetragenen Marathons. Und dieser kann für sich immerhin in Anspruch nehmen, eine längere Geschichte zu haben als die bekannte Veranstaltung in London.

|

|

|

| Ob auf einem Wappenrelief, auf der Flagge oder als Statue, die drei Beine sind das ungewöhnliche und unverkennbare Symbol der Isle of Man | ||

Immerhin bei dreiunddreißig ist man in der Zählung der Läufe auf der kleinen Insel nämlich bereits angekommen. Aufgrund von zwei Jahren, in denen das Rennen ausfiel, reichen die Siegerlisten sogar bis 1977 zurück. In der Hauptstadt des Königreichs beginnen die Marathonchroniken dagegen erst 1981, womit man nun bei einunddreißig Austragungen angekommen ist.

Doch bezüglich der Teilnehmer kann sich der Lauf auf der Insel in der Irischen See natürlich nicht im Geringsten mit dem in der Weltmetropole messen. Während in London vierzigtausend Menschen an den Start gehen, ist man auf der Isle of Man schon froh, wenn man überhaupt dreistellige Zahlen erreicht. Und selbst falls man diese Marke wirklich überbietet, knapp ist es eigentlich immer. Auch wenn es in den letzten Jahren tatsächlich meist gereicht hat, ist nicht davon auszugehen, dass sich daran demnächst etwas Gravierendes ändern wird.

Allerdings kommt langsam dennoch Bewegung in die britische Marathonszene, die lange Zeit vom übermächtigen Hauptstadtlauf nahezu völlig erdrückt wurde. Während hierzulande die Teilnehmerzahlen inzwischen so stark rückläufig sind, dass manche Veranstaltungen sich langsam der kritischen Masse nähern, gehen diese auf den britischen Inseln deutlich nach oben.

Und dabei ist es ganz egal, ob man die "British Isles" oder die "British Islands" meint - eine feine Unterscheidung, die man im Deutschen schon alleine wegen der fehlenden doppelten Vokabel für "Inseln" nicht wirklich nachbilden kann, die aber auch aufgrund des im Rest von Europa eher mangelnden Verständnisses für die Komplexität der Verhältnisse nur schwer nachzuvollziehen ist.

|

|

|

| Rund um das winzige Dalby mit seiner alten Kirche ragen die Berge mehrere hundert Meter über die steile Küste | ||

Mit "British Islands" wird nämlich eher der politische Aspekt abgebildet. Außer dem Vereinigten Königreich, das sich neben Großbritannien - nur die Hauptinsel trägt bei überkorrekter Auslegung diese Bezeichnung - zum Beispiel noch über die schottischen Hebriden, Shetlands und Orkneys und die englische Isle of Wight sowie weitere kleinere Eilande erstreckt, werden damit auch noch die Kanalinseln und die Isle of Man in einem gemeinsamen Begriff zusammen gefasst. In diesem Fall gehört nur der zur Monarchie gehörende Nordostteil Irlands dazu, nicht aber die Republik.

Das ändert sich, wenn man "British Isles" benutzt. Denn dieses hat eher geographische Bedeutung. Nun umfasst die Formulierung ganz Irland. Dafür fallen aber die Kanalinseln meist heraus, denn diese liegen direkt vor der französischen Küste und gehören weder erdgeschichtlich noch kartographisch zum britischen Archipel. Wohlgemerkt, hier ist die im Königreich verwendete Namensgebung erläutert.

Denn um die Sache noch komplizierter zu machen, als sie ohnehin schon ist, sieht die irische Sicht ein wenig anders aus. In der Republik reagiert man aus historischen Gründen auf jede Verwendung des Wortes "britisch" spätestens dann höchst allergisch, wenn damit auch die eigene Insel umfasst sein könnte. So tauchen dann zur Wahrung der Neutralität durchaus auch einmal Bezeichnungen wie "Islands of the North Atlantic" oder "West European Isles" auf.

Jedenfalls spielt es keine Rolle, welchen der vielen Begriffe, zu deren Unterschieden und Überschneidungen sich nur bedingt übersichtliche Kreisdiagramme erstellen lassen, man auch meint, die Anzahl der Marathonläufer steigt. Edinburgh kratzt inzwischen an der Zehntausendergrenze. Belfast, noch vor einem halben Jahrzehnt eher ein Wackelkandidat mit etwas über tausend Läufern, vermeldet nun dreitausend.

Auch manch neues - oder wiederbelebtes - Rennen taucht plötzlich auf der Bildfläche auf. Fanden die meisten Marathons abgesehen von London bisher irgendwo auf dem Land oder maximal in mittelgroßen Städten statt, wagt man nun auch in den großen Metropolen Veranstaltungen. Brighton betrat 2010 die Bühne und brachte zweimal problemlos achttausend Teilnehmer ins Ziel. Und für nächstes Jahr ist die Anmeldung bereits jetzt längst wieder geschlossen. Von nun sogar achtzehntausend "entries" ist in den Presseerklärungen die Rede.

|

|

|

| Enge Gassen, ein kleiner Hafen und eine mächtige Burg laden in Peel zur Besichtigung ein | ||

Der schon einmal kurz angekündigte, dann aber doch wieder verschobene Marathon in Liverpool scheint im Oktober nun tatsächlich stattzufinden. Auch hier werden fünfstellige Zahlen gehandelt. Und für das nächste Frühjahr hat man in Manchester sowie der Retortenstadt Milton Keynes ebenfalls größere Premieren angekündigt.

Selbst auf der Isle of Man kann man trotz weiter steigender Konkurrenz allerdings einen neuen Melderekord verkünden. Der Gesamtwert von 469 kommt jedoch hauptsächlich durch den Halbmarathon zustande, der ebenfalls ausgerichtet wird und sich bei einem aus zwei einundzwanzig Kilometer langen zwei Runden bestehenden Kurs selbstverständlich anbietet.

Dass die Zahl der angemeldeten Läufer so exakt bekannt und schon einige Tage vor dem Start in der lokalen Zeitung zu lesen ist, lässt sich schnell damit erklären, dass trotz der ziemlich überschaubaren Felder einzig und allein Voranmeldungen angenommen werden. Zwei Wochen vor der Veranstaltung ist der allerletzte Termin, danach geht gar nichts mehr.

Das auf der Internetseite zu lesende "no entries on the line" meint genau dies und sollte keinesfalls so verstanden werden, dass man sich nicht im Netz anmelden könnte. Die Organisatoren wollen wohl einfach vermeiden, bei der Bestellung von T-Shirts und Medaillen, die beide in der nicht übermäßig hohen Startgebühr von dreiundzwanzig Pfund enthalten sind, einen zu großen Unsicherheitsfaktor zu haben.

Virtuell entsprechen diese genau jenen Pound Sterling, die von der Bank von England heraus gegeben werden. Und auch in Natura darf man auf der Isle of Man mit englischen Münzen und Scheinen bezahlen. Nur kann das, was man als Wechselgeld heraus gegeben bekommt, dann eben doch etwas anders aussehen. Wie die anderen Crown Dependencies besitzt die Insel nämlich auch eine eigene - allerdings an die britische gekoppelte - Währung, das Isle of Man Pound.

Und während die Münzen sich zumindest ins Größe und Form anlehnen, allerdings andere Motive - zur Zeit nämlich historische Sehenswürdigkeiten der Insel - und Aufschriften haben, sehen die Geldscheine dann doch völlig anders aus. Und eine Banknote mit dem Nennwert von nur einen Pfund wie auf der Isle of Man gibt es im Königreich schon überhaupt nicht.

Aber auch die übrigen Man-Scheine wird man dort nicht los. Nur auf der kleinen Insel selbst sind sie als reguläres Zahlungsmittel anerkannt. Und offiziell gilt das gleiche auch für die Münzen, selbst wenn diese sich wegen ihrer großen Ähnlichkeit mit den dortigen Geldstücken gelegentlich doch einmal nach England, Schottland oder Wales verirren. Wenn man es nicht als Souvenir behalten möchte, sollte man dieses ungewöhnliche Geld also rechtzeitig wieder ausgeben.

Wie meist jedoch, wenn es um das Herrschaftsgebiet von Elizabeth II geht, gibt es noch eine Steigerung. Denn auch schottische Banknoten werden auf der Isle of Man akzeptiert und sind deshalb gelegentlich im Umlauf. Und diese entsprechen mitnichten den englischen. Gleich mehrere Privatbanken haben in Schottland nämlich das uralte Recht eigene Geldscheine zu drucken und tun das auch. Wenigstens auf einheitliche Farben haben sie sich jedoch geeinigt.

Südlich der Grenze zu England gelten sie allerdings nicht mehr und nur ganz selten - wenn der Händler einmal ein Auge zudrückt - kann man sich dafür in England noch etwas kaufen. Also gilt es auch diese rechtzeitig aus- und gegebenenfalls in ein separates Fach des Geldbeutels einzusortieren. Man stelle sich nur einmal vor, es wäre unmöglich in Baden-Württemberg mit bayrischem Geld zu bezahlen.

|

|

|

| Peel an der Westküste der Isle of Man ist das vielleicht idyllischste der wenigen Städtchen auf der Insel | ||

Die Briten sind mit dem komplexen System gut vertraut. Für den - nach zehn Jahren inzwischen doch an den auf dem halben Kontinent gültigen Euro gewöhnten - Mitteleuropäer wirkt diese Durcheinander so vieler verschiedener Scheine, die am Ende ja alle den gleichen Wert haben, allerdings durchaus etwas obskur und irgendwie auch ein bisschen "britisch überdreht".

Das Auftreten des Isle of Man Marathon entspricht da viel eher einer eigentlich ziemlich konträren Eigenschaft, die aber dennoch ebenfalls als typisch britisch gilt. So typisch, dass lange bevor es bei Werbeleuten, Unternehmensberatern und Managern groß in Mode kam mit - oft auch noch falschen - englischen Wörtern um sich zu werfen, der Begriff dafür den Sprung über den Ärmelkanal geschafft hat. Er lautet "Understatement".

Schon der Internetauftritt ist ziemlich bescheiden - und zwar im positiven Wortsinn. Da wird nicht auf den Putz gehauen und sich gebrüstet, wie groß, schön, wunderbar und einzigartig man doch sei. Keine knallbunten Logos, keine geschönten Bilder, keine maßlosen Übertreibungen. Unsitten, die im hierzulande angesichts schwindender Läufermassen immer umkämpfter werdenden Markt zuletzt eher noch zugenommen haben und zu denen auch die von Agenturen veranstalteten Neueinsteiger auf der britischen Markt neigen.

Beim von einem kleinen Verein ausgerichteten Marathon der Isle of Man hält man sich an die Fakten. Ein nüchternes Dokument von vier Seiten lässt sich herunter laden, in dem man alle wichtigen Informationen findet. Wer es sich gründlich durchlesen würde, könne sich vielleicht einen Anruf sparen, heißt es dort mit einem leichten Augenzwinkern.

Dazu findet man im Netz noch den Streckenplan und ein ebenfalls herunter zu ladendes Meldeformular. Doch schon den Knopf zur - von einem Dienstleister übernommenen - Online-Anmeldung, der einen anderswo geradezu anspringt, muss man regelrecht suchen. Irgendwie gewinnt man den Eindruck, dass neue Teilnehmer den Machern natürlich willkommen sind, sie diese aber nicht mit allen Mitteln anwerben müssen. Wer kommen möchte, kommt eben. Mehr braucht man nicht.

Auch das "Marathonzentrum" mit Startnummernausgabe, Umkleiden und Zielgelände macht einen wenig spektakulären Eindruck. "Ballacloan Stadium" nennt sich das Gelände zwar. Doch abgesehen von einer kleinen Tribüne handelt es sich dabei um nicht mehr als ein ganz normaler Fußballplatz.

Womit man schon wieder bei einem komplizierten Thema gelandet ist. Denn es gibt zwar eine Isle of Man Football Association, doch ist diese keineswegs eigenständig und Mitglied von FIFA oder UEFA. Sie ist vielmehr der englischen FA angeschlossen und hat dort den gleichen Status wie der Organisationen von Kent, Essex, Lancashire oder Hampshire. Auch die Verbände von Jersey und Guernsey sind so aufgestellt und eingegliedert.

Andererseits nehmen die Mannschaften Insel Man aber auch nicht am englischen Ligabetrieb teil, sondern spielen untereinander in der Isle of Man League eine Art Landesmeisterschaft aus. Ins Profigeschäft aufsteigen können die Teams also nicht. Doch wäre einer ihrer Spieler gut genug für internationale Einsätze, würde er aber trotzdem höchstwahrscheinlich für die "Three Lions" auflaufen. Ganz genauso verhält es sich auch beim Rugby.

Womit sich "Channel-Islands-Inseln" und die "Isle-of-Man-Insel" - um den in der Sportberichterstattung weit verbreiteten Färöer-Fehler einmal auf andere Inselgruppen zu übertragen - deutlich von den politisch mit einem ähnlichen Status ausgestatteten "Schafsinseln" - nichts anderes bedeutet "Färöer" nämlich bereits - im Nordatlantik unterscheiden.

|

|

| Ein kleines Zelt reicht für die Ausgabe der

Nummern … |

… eine Linie auf der Uferstraße zur Markierung des Startpunktes |

Dieser vom Königreich Dänemark weitgehend autonome Archipel hat ja bekanntermaßen sehr wohl eine eigene, international anerkannte Fußball-Nationalmannschaft. Nicht nur in Liechtenstein, Luxemburg und Malta sondern auch in Österreich kann man nach Niederlagen gegen die Färinger davon durchaus ein Lied singen. Die gelegentlich aufgestellte Auswahlmannschaft der Isle of Man trägt dagegen zwar auch den hochtrabenden Namen "National Team", hat aber neben Jersey und Guernsey meist Shetland, Orkney oder Gibraltar als Gegner.

Im Cricket gibt es dagegen sehr wohl eine Nationalmannschaft mit den drei Beinen als Wappen auf der Brust. Ausgerechnet also in einer Sportart, bei der nicht nur England und Wales gemeinsam antreten, sondern sogar ein Team mit der Bezeichnung "West Indies" zu Länderspielen aufläuft, in dem Spieler aus insgesamt fünfzehn karibischen Staaten vereinigt sind.

Dass es zudem ein Cricket-Team gibt, das ganz Irland - also sowohl den zum Königreich gehörenden Nordteil als auch die Republik - vertritt, verwundert da auch nicht mehr. Das kennt man ohnehin schon vom Rugby. Keineswegs nur die politischen sondern auch die Sportstrukturen sind auf den britischen Inseln für Kontinentaleuropäer eigentlich kaum zu durchschauen. Wie sagte doch der große gallische Philosoph Obelix einmal: "Die spinnen die Briten".

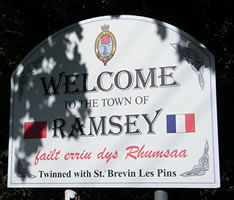

Nicht etwa in der Hauptstadt findet sich das Stadion sondern im noch deutlich beschaulicheren Ramsey, das mit seinen etwa siebentausend Menschen aber dennoch bereits das zweitgrößte "Ballungszentrum" der Insel ist. Die Gemeinde Onchan hat zwar noch ein paar Einwohner mehr. Doch ist diese bereits so mit Douglas verwachsen, dass man die Übergänge gar nicht mehr bemerkt und die beiden eigentlich nur noch eine einzige Stadt darstellen.

Für die Wahl des Startortes gibt es praktische, um genau zu sein topologische Gründe. Denn noch ein bisschen stärker aus der Horizontalen heraus gekippt als die Insel selbst durchzieht eine Bergkette die Isle of Man von Südwest nach Nordost, die den größten Teil der Landesfläche einnimmt. Man vermutet sogar, dass der Name "Man" sich von einem alten, mit dem englischen "Mountain" verwandten Wort ableitet.

Ziemlich genau in der Mitte wird sie durch eine schmale Senke, dem "Central valley" zwischen Douglas im Osten und Peel an der Westküste zweigeteilt. Doch nur im Südosten und im Norden sind den vier- bis sechshundert Meter hohen Kuppen einigermaßen flache Küstenebenen vorgelagert. Soll der Marathon also nicht zu einem echten Gebirgslauf werden, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten der Kurssetzung. Schon alleine, weil die nördliche dieser "plains" deutlich größer ausfällt, fällt die Entscheidung für Ramsey eigentlich recht einfach.

Allerdings ist die Zahl der Übernachtungsmöglichkeiten im Städtchen eher gering. Mit weiter fallender Tendenz, denn im Zeitalter billiger Pauschalreisen in den Süden und deshalb nachlassender Attraktivität der Isle of Man für Urlauber, begegnet man nicht nur in Ramsey sondern überall auf der Insel geschlossenen Hotels und Gästehäusern.

Die größte Auswahl an "accommodations" aller Preiskategorien gibt es noch in Douglas. Also nehmen neben dem Großteil der Touristen die meisten auswärtigen Läufer ebenfalls dort Quartier. Und folgerichtig bieten die Organisatoren am Morgen des Marathons dann auch einen Sonderbus von der Inselhauptstadt zum Start in Ramsey an. Allerdings kostet das fünf Pfund extra und sollte zudem bereits bei der Meldung mit gebucht werden.

|

|

|

| Ramsey im Norden der Insel ist Start- und Zielort des Isle of Man Marathon | ||

Egal ob man als Einheimischer zu Fuß oder mit dem eigenen Auto oder als Besucher mit Mietwagen oder Bus zum Stadion gelangt, alle Teilnehmer müssen durch ein kleines Zelt mitten auf dem Fußballrasen hindurch, an dessen Beginn sie ihre Startnummern und an dessen Ende sie ihre Chips erhalten. Die überschaubare Läuferzahl erlaubt es nämlich, diese nicht im Vorfeld sondern erst nach dem Erhalt der Unterlagen zuzuordnen.

Das Wetter meint es nach einem verregneten Freitagabend, einem noch von einigen Schauern geprägten darauf folgenden Morgen und einem meist bedeckten Rest-Samstag an diesem Sonntag jedenfalls gut mit den Marathonis. Der Himmel ist zwar nicht völlig wolkenlos, doch immer wieder kommt die Sonne zum Vorschein und sendet ihre wärmenden Strahlen zur Erde.

So wird das Klubhaus oberhalb der Tribüne dann auch nicht unbedingt als Umkleide- und Aufenthaltsraum benötigt. Beides kann man bei Temperaturen zwischen fünfzehn und zwanzig Grad sehr wohl im Freien tun. Ansonsten wäre das kleine Gebäude vermutlich ziemlich schnell an seine Grenzen gestoßen.

Trotz Chipzeitmessung brauchen die gut einhundert Voll- und rund dreihundert Halbmarathonis, die ihre Nummern dann wirklich abholen, allerdings nicht auf Nettozeiten zu hoffen. Dafür sind die Felder natürlich nicht groß genug. Und nicht nur Startmatten sind keine zu sehen. Auch sonstige Aufbauten, die auf den Punkt hindeuten könnten, an dem die zweiundvierzig Kilometer lange Reise beginnen soll, lassen sich nicht entdecken.

Einige hundert Meter - bzw. Yards, denn auf der Isle of Man misst man Längen auch weiterhin in den "imperialen" britischen Einheiten - soll er laut Informationsblatt ohnehin vom Stadion entfernt sein. Wo ist dem Neuling allerdings nicht wirklich klar. Wenn man das erste Mal in Ramsey am Start ist, verlässt man sich also am besten auf Wiederholungstäter und folgt diesen einfach unauffällig.

Eine Völkerwanderung ist es angesichts der doch recht überschaubaren Teilnehmerzahlen zwar nicht, aber eine Viertelstunde vor dem für neun Uhr angesetzten Marathonstart - die Halbdistanzler werden erst dreißig Minuten später die Verfolgung aufnehmen - streben doch immer mehr Läufer der am Ende der Straße, in der das Stadion liegt, zu erkennenden Küste entgegen. Dort also wird es bald losgehen.

An der Uferpromenade angekommen ist aber auch klar, warum der Startbereich so schwer zu finden war. Denn dort ist statt großer Werbeplakate, Absperrungen und Startransparent nichts außer einer dünnen blauen Linie auf dem Asphalt zu sehen. Anstelle lauter Musik und dümmlichem Geplapper völlig sportferner Moderatoren aus riesigen Beschallungsanlagen gibt es auch gerade noch ein paar kurze, nüchterne Ansagen über dem Ablauf mit dem Megaphon.

"Understatement" ist bei so minimalistischem, aber trotzdem zweckmäßigem Aufwand jedenfalls fast noch zu niedrig gegriffen. Erst kurz vor neun Uhr - längst sind eigentlich alle Startwilligen vor Ort - mühen sich zwei Helfer zwischen den am Straßenrand parkenden Auto wenigstens noch schnell eine der inzwischen so in Mode gekommenen Strandfahnen als zusätzliche Markierung aufzustellen.

Sie zeigt das Logo des Isle of Man Veteran Athletes' Club und damit natürlich auch wieder die drei kreisförmig angeordneten Beine, das unverkennbare Symbol der Insel. "Triskele" nennt man ganz unabhängig vom Motiv eine solche Dreieranordnung. Viel häufiger als mit realen Objekten kommt sie nämlich mit geometrischen Mustern vor.

Insbesondere im keltischen und im nordischen Kulturkreis ist es in vielen Variationen verbreitet. Es mag eventuell Zufall sein, dass ausgerechnet diese beiden die Geschichte der Isle of Man lange Zeit bestimmten. Aber ein Zusammenhang mit der Wahl des Wappens ist natürlich durchaus zu vermuten.

|

|

|

| Die lange Queen's Pier, der Dünenstrand und der Mooragh Park finden sich alle unweit des Marathonzentrums in Ramsey | ||

Seit der Bronzezeit belegbare keltische Urbevölkerung kam nämlich im frühen Mittelalter mit Wikingern in Kontakt, die während ihrer Erkundungsfahrten auf der Insel landeten und später dort auch Siedlungen errichteten. Bald darauf geriet die Insel für einige Jahrhunderte komplett unter skandinavische Herrschaft. So finden sich dann auf der Isle of Man in und vor den Kirchen manchmal Kreuze mit keltischen und nordischen Verzierungen, Motiven oder Inschriften direkt nebeneinander. Gelegentlich sind sogar beide Stile vermischt.

Auch das Parlament der Insel, der Tynwald geht auf skandinavische Wurzeln zurück. Mit ein bisschen Phantasie kann man darin das Wort "Thing", die bekannte germanische Ratsversammlung erahnen. Genau genommen ist der Begriff allerdings aus dem eher geographisch gemeinten, altnordischen "Þingvollr" - übersetzt "Thingfeld" - entstanden.

Bis 979 lässt sich seine seitdem ununterbrochene Geschichte zurück verfolgen. Man nimmt deshalb für sich in Anspruch, das älteste noch existierende Parlament der Welt zu besitzen. Der isländische Althing ist zwar bei einem Gründungsdatum von 930 ein halbes Jahrhundert älter. Doch da es Anfang des neunzehnten Jahrhunderts nach weit über achthundert Jahren Existenz für mehr als vier Dekaden nicht mehr tagte, wurde es erst 1844 wieder neu belebt.

Und das anglikanische Bistum der Insel, das in Peel seinen Sitz hat, trägt den ungewöhnlichen Namen "Diocese of Sodor and Man". Die alte, mittelalterliche Kathedrale kann man in der weiträumigen Ruine des Peel Castle, das seit der Wikingerzeit den Hafen des kleinen Städtchens bewacht, besichtigen. Die neue liegt etwas oberhalb mitten im Stadtzentrum.

Wie "Tynwald" ist jedenfalls auch "Sodor" eine Verballhornung eines altnordischen Wortes. "Suðreyjar" lautet es und bedeutet "Südinseln". Dass damit die von der Isle of Man aus gesehen nördlich, im Westen von Schottland gelegenen Hebriden gemeint sind, die im Mittelalter gemeinsam mit der Insel zu einem Wikingerkönigreich gehörten, mag im ersten Moment verwirren.

Doch als "Norðreyjar", also Nordinseln wurden die ebenfalls unter nordischer Herrschaft stehenden Shetlands und Orkneys bezeichnet. Deren Regionalflaggen zeigen übrigens aus alter Verbundenheit auch das typische, in allen Ländern des Nordens für die Landesfahnen benutzte skandinavische Kreuz.

Im Gegensatz zu diesen beiden Inselgruppen, auf denen Jahrhunderte lang mit - dem inzwischen jedoch vom Englischen abgelösten und endgültig ausgestorbenen - Norn eine aus dem Altnordischen entstandene Sprache gesprochen wurde, hielt sich auf Man - wie auch auf den Hebriden - allerdings sehr lange das Keltische.

Bis ins achtzehnte Jahrhundert war das mit Irisch und dem Gälisch Schottlands verwandte Manx mehr oder weniger die alleinige Umgangssprache auf der Insel. Erst danach wurde es nach und nach verdrängt. Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es dann allerdings nur noch wenige Dutzend Muttersprachler. Mit Hilfe von Tonbandaufnahmen versuchte man im letzten Moment, deren Kenntnisse zu konservieren und die Sprache zu bewahren.

Inzwischen geben bei Umfragen auf der "Ellan Vannin" - wie die Insel auf Manx heißt - wieder zwei bis drei Prozent der Einwohner an, Manx zu beherrschen. Wie gut sie das wirklich tun, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Und obwohl es inzwischen manxsprachige Kindergärten gibt und sogar einige Kinder und Jugendliche sie wieder als Erstsprache erlernt haben, ist sie von einem wirklich lebendigen Status weit entfernt und kann nur mit viel Mühe und Idealismus erhalten werden.

|

|

|

| Viele Jahrhunderte bewachte Peel Castle die Hafeneinfahrt … | … und auch die Ruinen der alten Kathedrale finden sich innerhalb seiner wuchtigen Mauern | |

Von den wenigen überhaupt noch erhaltenen keltischen Sprachen ist Manx damit nach dem schon einmal erloschenen und nur aufgrund von alten schriftlichen Quellen wieder rekonstruierten Kornisch aus dem südwestenglischen Cornwall die vermutlich in ihrem Bestand am meisten Gefährdete. Doch abgesehen vom noch recht vitalen Walisischen sind auch alle anderen - nämlich Irisch, Schottisch-Gälisch und Bretonisch - auf dem Rückzug.

So arbeiten verschiedene Organisationen aus diesen sogenannten "Keltische Nationen" relativ eng zusammen, um ihre Kultur und Sprachen gemeinsam besser gegen die englische und französische Dominanz verteidigen zu können. An etlichen Stellen auf der Isle of Man flattern dann auch Fahnen, auf denen neben den einheimischen drei Beinen - "ny tree cassyn" in der Landessprache - die Flaggen der übrigen fünf auf einem gemeinsamen Tuch zusammen geführt sind.

Doch welches Kriterium man auch anwendet, egal ob Fläche oder Bevölkerung, Ellan Vannin ist die winzigste von ihnen, der Zwerg unter den Kleinen. Und trotzdem kann Man gegenüber wirklich souveränen Ministaaten mehr als bestehen. Andorra, obwohl schon ein wenig kleiner, lässt sich auf beiden Feldern noch in etwa vergleichen.

Malta ist dagegen nur noch etwas mehr als halb so groß, zählt allerdings fünfmal so viel Menschen. Liechtenstein - trotz seiner Lage mitten auf dem Festland, ebenfalls mit dem Ruf eines "Offshore-Finanzplatzes" - würde sogar fast viermal in die Isle of Man hinein passen. Und über Monaco braucht man eigentlich sowieso kein Wort in dieser Hinsicht verlieren. Denn es wird diesbezüglich bereits von der Inselhauptstadt Douglas alleine ausgestochen.

Im Gegensatz zu Malta oder Liechtenstein muss beim Isle of Man Marathon dann auch bei weitem nicht mit mehreren Schlenkern fast die gesamte Landesfläche ausgereizt werden. Und der bei einer Insel ohnehin gar nicht mögliche Ausflug in die Nachbarländer, den Monaco benötigt, um überhaupt irgendwie auf die nötige Distanz zu kommen, wäre ebenfalls vollkommen überflüssig.

Der ebenfalls in Ramsey startende Manx Mountain Marathon - Manx ist nicht nur die Sprache sondern auch das auf die Insel bezogene Adjektiv - wird im Frühjahr jedenfalls nicht nur auf einer Punkt-zu-Punkt-Strecke quer über die Insel nach Port Erin im Südwesten gelaufen, er hat mit einunddreißig Meilen, also mehr als fünfzig Kilometern zudem noch erhebliche Überlänge.

Platz für eine große Runde wäre also genug. Doch natürlich ist es angesichts von gerade einmal einhundert Teilnehmern auf der langen Distanz durchaus zweckmäßig, sich mit einer einundzwanzig Kilometer langen, zweimal zu durchlaufenden Schleife zu begnügen. Dass dies dennoch keineswegs uninteressant sein muss zeigen schon die ersten Meter nach dem Startkommando - selbst den Schuss hat man sich nämlich in Ramsey erspart.

Denn entlang der Uferstraße geht es in nördlicher Richtung gleich einmal einer imposanten Abbruchkante entgegen, die sich einige Kilometer entfernt zur Irischen See hinunter senkt. Auf das Meer selbst kann man allerdings keinen Blick werfen. "Links laufen" hat man schließlich eingeschärft bekommen. Und links ist eben die Landseite.

Einerseits erscheint es beim natürlich auch auf der Isle of Man herrschenden britischen Linksverkehr zwar logisch, diese Seite zu wählen. Doch da das Rennen auf nicht abgesperrten Straßen zu absolvieren ist, sträubt sich irgendetwas auch dagegen. Schließlich bekommt man hierzulande doch eher geraten, auf jener Straßenseite zu laufen, auf der die Fahrzeuge entgegen kommen. Und das wäre in diesem Falle rechts.

|

|

| Etwa einen Kilometer bleibt die Strecke direkt an der Promenade … | … dann schwenkt sie ins grüne Landesinnere hinein |

Doch ein wirkliches Problem ist es sowieso nicht. Der Verkehr ist wie angekündigt gering. Selbst auf der zweiten Runde hält er sich in einem für Teilnehmer und Ordner leicht zu überschauenden Rahmen. Und von neongelben Schildern gewarnt, verhalten sich die Auto- und Motorradfahrer ziemlich rücksichtsvoll. Eine Tatsache, die durchaus besonders erwähnenswert ist, denn ansonsten fallen Fahrzeuglenker auf der Isle of Man nicht unbedingt durch einen langsamen und zurückhaltenden Fahrstil auf.

Und außerhalb der Ortschaften verstoßen sie dabei zumeist nicht einmal gegen Verkehrsregeln. Denn da die Isle of Man nicht Bestandteil des Vereinigten Königreichs ist und ihre eigenen Gesetzte verabschiedet, existiert auf der Insel keinerlei Tempolimit. Und das bezieht sich nicht etwa wie in Deutschland auf Autobahnen - die gibt es nämlich in der Crown Dependency gar nicht - sondern auf ganz normale Landstraßen.

Schon alleine aufgrund der topographischen Gegebenheiten sind diese allerdings nicht unbedingt besonders geeignet für Raser. Meist viel zu kurvig, oft schmal und unübersichtlich, mit viel Auf und Ab sind sie abgesteckt, zum Teil auch noch mit Steinwällen an beiden Seiten begrenzt. Angesichts dieser Voraussetzungen ist es eigentlich ziemlich unverständlich, dass es in vielen Abschnitten tatsächlich nicht die geringsten Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt.

Doch noch vor einigen Jahren wurde ein Vorschlag, solche allgemein einzuführen nach großer öffentlicher Ablehnung schnell wieder zurück gezogen. Und Touristen, die im unbekannten Terrain eher vorsichtig unterwegs sind, müssen damit rechnen, bei jeder noch so kleinen Möglichkeit vom Hintermann überholt zu werden. Gelegentlich doch einmal auftauchende Schilder mit Begrenzung auf sechzig Meilen, also knapp einhundert Kilometer in der Stunde wirken da fast schon wie Hohn.

Und in diesem Zusammenhang muss - selbst wenn das Land der drei Beine wirklich viel, viel mehr zu bieten hat - das Thema Tourist Trophy nun doch einmal angesprochen werden. Denn einer der Gründe, warum diese überhaupt entstand, war eben auch das auf der Insel schon immer fehlende Tempolimit.

Im Jahr 1904 suchte der "Automobile Car Club of Britain and Ireland" nämlich einen Ort, an dem er ein Rennen austragen konnte. Und da im damals neben England, Schottland und Wales noch ganz Irland umfassenden Königreich die Höchstgeschwindigkeit von Fahrzeugen auf zwanzig Meilen begrenzt war, suchte man eine Alternative. Man fand sie auf der Isle of Man.

Ein Jahr später folgte bereits das erste Motorradrennen und 1907 wurde dann die "Isle of Man Tourist Trophy" ins Leben gerufen, die auf öffentlichen, aber gesperrten Straßen veranstaltet werden sollte. Und daran hat sich bis heute, nach inzwischen zweiundneunzig Austragungen nichts geändert. Seit 1911, also nun schon einhundert Jahre ist der Kurs jedenfalls bis auf wenige Details völlig unverändert geblieben.

Während anderswo auf extra für solche Zwecke entworfenen Pisten mit ausreichenden Auslaufzonen gefahren wird, rast man auf Ellan Vannin mit irren Geschwindigkeiten über genau jene Straßen, die schon im normalen Verkehr alles andere als sicher sind. Statt einiger weniger ist die Schleife zudem mehr als sechzig Kilometer lang und führt durch Hunderte von Bögen und Kurven. Eigentlich viel zu viele, um sich wirklich jede genau einzuprägen. Und auch bei weitem nicht alle sind gut einzusehen.

Dennoch werden dort zum Teil Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als zweihundert Kilometern pro Stunde gefahren. Die Rundenrekordzeit liegt jedenfalls bei wenig über siebzehn Minuten. Welches Tempo der Tacho bei deren Erstellung dabei im Spitzenbereich angezeigt haben könnte, wagt man sich besser gar nicht vorzustellen.

|

|

|

| Vom Milner's Tower auf dem Felsen Bradda Head bietet sich ein herrlicher Blick über die Bucht von Port Erin | ||

Neben der eigentlichen von Profis bestrittenen TT - wie die Veranstaltung meist abgekürzt wird - im Frühsommer gibt es auf genau der gleichen Runde auch noch den auch schon seit 1923 ausgerichteten Manx Grand Prix im August, bei dem sogenannte Amateure ohne Aussicht auf Preisgeld - das gibt es bei diesem Rennen im Gegensatz zur gut dotierten Tourist Trophy nämlich nicht - ihre Gesundheit oder gar ihr Leben nur für Ruhm und Ehre riskieren.

Schwere Unfälle sind jedenfalls auf der Strecke alles andere als selten. Trotz vieler verschiedener Klassen ist die Liste der Sieger kaum wirklich länger als die der Todesopfer. Alleine bei offiziellem Training zur Tourist Trophy und dem Rennen selbst sowie dem kleinem Bruder Manx Grand Prix sind es rund zweihundertfünfzig. Die Zahl der Schwerverletzten liegt sogar noch deutlich darüber.

Zuschauer sind ebenfalls immer wieder einmal unter den Opfern. Auch weil sie sich natürlich gerne an besonders spektakulären - und damit meist gefährlichen - Punkten postieren. Dazu kommen dann noch etliche schwere Unfälle beim sogenannten "Mad Sunday", wenn während der Rennwochen die Piste an einem Tag für Privatleute geöffnet wird.

Zwar wird versucht die größten Gefahrenquellen ein bisschen zu entschärfen. In vielen Kurven sind - wie man sich kurz vor dem Grand Prix überzeugen kann - massive Schaumstoffmatten aufgebaut. In kritischen Abschnitten werden auch Verkehrsschilder, Bäume, ja sogar Telefonzellen in den Tagen vor dem ersten Start nach und nach entsprechend gepolstert.

Ob eine wenige Zentimeter dicke Kunststoffummantelung um einen Pfosten allerdings wirklich noch viel helfen kann, wenn jemand mit Tempo zweihundert oder mehr in ihn hinein kracht, darf man sich trotzdem fragen. Und selbst wenn viele Stellen so mit einem kleinen Schutz versehen sind, bleiben davor und dahinter unzählige blanke Hauswände, Mauern, Bäume, Zäune und Böschungen. Fast könnte man sagen, es ist erstaunlich, dass nicht noch viel mehr passiert.

Man spricht auf der Isle of Man nicht gerne darüber, dass fast jedes Jahr Fahrer nicht mehr lebend nach Hause kommen. Schließlich ist die Tourist Trophy ein riesiges Geschäft für die Insel. Ende Mai und Anfang Juni platzt sie schließlich vor Besuchern fast aus den Nähten. Sämtliche Betten sind ausgebucht. So mancher Einwohner räumt um diese Zeit sogar in seinem Wohnhaus Zimmer frei, um darin zusätzliche Motoradfans unterzubringen.

Und auch in den rennfreien übrigen fünfzig Wochen kommt man an ihr nicht vorbei. Alles ist auf die TT ausgerichtet. In den Souvenirläden kann man zwischen hunderten T-Shirts, Pullovern und Jacken mit entsprechendem Aufdruck wählen. Andenken ohne Bezug zur Tourist Trophy haben dagegen in den Geschäften eher Seltenheitswert.

Kaum ein Hotel, Restaurant oder Pub, in dem nicht irgendwo alte Bilder, Pokale oder sonstige Memorabilien zu entdecken sind. In fast jedem Schaufenster wird man an das Rennen erinnert, ohne welches die Insel wohl kaum auf der Landkarte gelandet wäre. "World capital of road racing" nennt sich die Isle of Man darum nicht gerade bescheiden.

Das zielt zwar natürlich auf die auswärtigen Touristen und hat doch andererseits auch mit echter Rennbegeisterung der Einheimischen zu tun, die so gar nicht zum ansonsten so beschaulichen und geruhsamen Lebensstil der Insel passen will. Doch wenn man mit einer so traditionsreichen Veranstaltung aufgewachsen ist, kann man vielleicht gar nicht anders. Auch im Laufbereich gibt es dafür mit Boston in Massachusetts oder dem südafrikanische Comrades ja durchaus Beispiele.

|

|

|

| Das gut erhaltene Castle Rushen ist der nicht zu übersehende Mittelpunkt des Hafenstädtchens Castletown | ||

Für "road running" können sich die Bewohner von Ellan Vannin jedoch nur bedingt erwärmen. Abgesehen von den Helfern verirrt sich jedenfalls kaum einmal jemand an die Strecke. Wer auf der Suche nach "Laufevents" mit Partystimmung ist, liegt mit dem Isle of Man Marathon auf jeden Fall falsch. Freunde des Landschaftslaufes kommen dagegen schon wesentlich eher auf ihre Kosten.

Denn ziemlich schnell ist man hinaus in die Natur gerannt. Nur eine einzige Häuserreihe, die den Startfotos den Anschein verpasst, in einem belebtem Wohngebiet aufgenommen worden zu sein, gilt es hinter sich zu lassen, dann ist man auch schon im Grünen. Selbst wenn sich die Marathonis eigentlich noch in Ramsey befinden, verhindert nämlich eine bewachsene Düne direkt neben der Uferstraße den Blick auf das Städtchen.

Für etwa einen Kilometer geht es zwischen Meer auf der einen und Büschen auf der anderen Seite dahin. Dann dreht die Straße nach links weg. Und spätestens in diesem Moment wird klar, dass die Bezeichnung "Küstenebene" vielleicht dann doch nicht ganz so eben zu verstehen ist, wie manche es gerne hätten.

Ein kurzer, aber doch recht steiler Stich führt das kleine, schon zu diesem Zeitpunkt deutlich auseinander gezogene Feld den Hügel hinauf. Es mögen nur zehn oder zwanzig Höhenmeter sein, doch als kleine Warnung, es mit dem angeschlagenen Tempo nicht gleich zu übertrieben, sind sie durchaus hilfreich.

Als kleine Ausnahme von der Regel darf man den Anstieg rechts bewältigen. Wer die Informationen wie von den Organisatoren gewünscht gründlich gelesen hat, dem ist auch die Formulierung in Erinnerung, dass an "three specific points on the circuit" der Linksverkehr aufgehoben ist. Den ersten von ihnen hat man bereits wenige Minuten nach dem Start erreicht.

Das hat an dieser Stelle auch durchaus seinen Sinn. Denn während zwei Ordner am Fuß der Steigung hinüber auf die andere Seite winken, deuten einige weitere Helfer an den beiden Einmündungen auf deren Kuppe kurz nacheinander gleich noch zwei weitere Male nach rechts. Ein kleines Landsträßchen nimmt die Läufer schließlich auf und führt sie - nun wieder links - endgültig weg von Ramsey und hinaus in die freie Landschaft.

Immer parallel zur Küste verläuft das schmale Asphaltband, das zwar durch das Kürzel "A10" in der von A bis D reichenden Abstufung der Verkehrsbehörde eigentlich als eine der wichtigsten Hauptstraßen der Insel gekennzeichnet ist, aber mit diesem Ausbaustandard anderswo trotzdem kaum mehr als eine unbedeutende Nebenverbindung wäre. So sind auch weiterhin - zumindest wenn die Hecken am Rand es zulassen - weite Blicke über Meer und Uferlinie möglich.

Meile eins wird passiert. Im gleichen neongelben Farbton wie die Warnschilder für die Autofahrer gehalten, lässt sie sich genau wie all ihre Nachfolger nur schwerlich übersehen. Wer schon einmal auf den britischen Inseln unterwegs zum Laufen unterwegs war, dürfte diese Art der Markierung bereits kennen. Statt zweiundvierzig Kilometer ist ein Marathon dort noch immer sechsundzwanzig Meilen lang.

Denn selbst wenn sie inzwischen die meisten anderen international üblichen Maßeinheiten zumindest offiziell übernommen haben - allerdings wohl doch eher aufgrund von gültigen Verträgen übernehmen mussten - ihre Meilen haben die Briten mit Zähnen und Klauen verteidigt. So hartnäckig sind allerdings ansonsten nur noch die Amerikaner, während andere frühere britische Kolonien wie Kanada, Neuseeland oder Australien längst auf das metrische System umgeschwenkt sind.

|

|

|

| Die nahen Inselberge geben dem Marathon einen beeindruckenden Hintergrund | ||

Nach der zweiten Meile laufen Küste und Straße dann aber doch immer weiter auseinander. Vorbei an gelegentlich auftauchenden Bauernhöfen und kleinen Häusergruppen führt die Strecke. In leichten Wellen, aber tendenziell dennoch eher bergauf geht es langsam ins Landesinnere hinein.

Und fast könnte man meinen, das Gelände ringsherum, die Felder und Wiesen links und rechts würde dabei mit jedem Schritt noch ein wenig profilierter. Dem direkten Vergleich mit dem Gebirgszug, den die Marathonis im Rücken haben, halten diese Hügel natürlich nicht stand. Aber als richtige Ebene möchte man dieses Terrain dann auch nicht mehr durchgehen lassen.

Nun ja, verheimlicht haben die Macher von Veteran Athletes' Club das keineswegs. Denn auch ein Höhenprofil lässt sich auf der Internetseite entdecken. Mit zehn Fuß, also drei Meter wird die niedrigste Stelle des Kurses an der Uferpromenade angegeben. Fast achtzig Meter weiter oben findet sich dagegen der höchste Punkt der Runde.

Und einige weitere kleine Kuppen und Senken gibt es zusätzlich noch. Rechnet man alles zusammen, dürften im Verlauf des Marathons deshalb ungefähr dreihundert zu überwindende Höhenmeter zusammen kommen. Eine echte Rekordpiste ist die Strecke auf der Isle of Man also nicht, selbst die Bestmarken immerhin bei 2:30:07 für den Voll- und 1:09:07 für den Halbmarathon stehen.

Nach drei Meilen gibt ein kürzerer Anstieg, der die Rampe an der Uferpromenade wohl sogar um ein paar Höhenmeter übertrifft, schon einmal einen kleinen Vorgeschmack. Eine kleine Erholungsphase hinter der Kuppe schließt sich noch an, bevor dann "the big hill" - die Beschreibungen der Läufer ähneln sich ziemlich, nur die Adjektive variieren etwas, wobei die Wortwahl übrigens hinterher meist deutlich drastischer ausfällt - hinauf zu Meile vier und gleichzeitig zum höchsten Punkt ansteht.

Vielleicht einen halben Kilometer, vielleicht auch eher eine halbe Meile lang geht es stetig bergauf. Fünf, acht, in steileren Stücken auch einmal zehn und mehr Prozent dürften es sein. Jedenfalls wird rund die Hälfte des Höhenunterschiedes zwischen oberster und unterster Stelle alleine auf diesem Abschnitt überwunden. Was in der ersten Runde mit noch relativ frischen Beinen noch fast spielerisch erscheint, gerät beim zweiten Durchlauf nach fast dreißig Kilometern dann jedenfalls doch meist ziemlich zäh.

Direkt an der Kuppe wartet dann die erste Verpflegungsstelle auf die bereits in ziemlich lockerer Formation oben ankommenden Marathonis. Der Begriff ist allerdings nicht ganz korrekt gewählt, denn es gibt dort einzig und allein Wasser zu trinken. Und auch alle weiteren bieten - außer derjenigen direkt neben dem Stadion, an der zusätzlich noch ein paar Bananen ausliegen - nichts anderes.

Das lässt sich ebenfalls in den Vorabinfos nachlesen. Allerdings folgt direkt danach das Angebot, stattdessen eigene Getränke mitzubringen, diese bei den Organisatoren abzugeben und von ihnen an den jeweiligen Posten deponieren zu lassen. Wer unterwegs gerne einen zusätzlichen Zuckerstoß hätte, muss also selbst für ihn sorgen.

So stehen auf den zwei oder drei Tischen, die durchaus bei einem so kleinen Feld jeweils ausreichen, dann neben den Wasserbechern auch gleich Dutzende von Flaschen. Und insbesondere in der zweiten Runde werden diese von den Helfern, die sich aufgrund der nur mit größeren Abständen vorbei kommenden Einzelkämpfer doch eher langweilen, dann oft sogar angereicht.

|

|

|

| Nach einer Runde führt der Kurs für ein kurzes Stück nach Ramsey hinein | ||

Der angekündigte Abstand von drei Meilen, der etwa den anderswo - insbesondere in Südeuropa - üblichen fünf Kilometern entsprechen würde, ist allerdings in der Realität deutlich unterschritten. Am Ende werden die Marathonläufer jedenfalls statt an acht - wie sich aus der Vorgabe rechnerisch eigentlich ergäbe - an insgesamt vierzehn Wasserstellen vorbei gekommen sein. Alleine im letzten Drittel der Runde sind es drei.

Das lässt sich relativ leicht einschätzen, denn abgesehen von ein paar kleinen Schlenkern in Ramsey selbst besteht die Strecke mehr oder weniger aus einem großen Dreieck, dessen Seiten zwar nicht unbedingt Geraden sondern eher Kurvenlinien darstellen, dessen Eckpunkte dafür aber umso deutlicher definiert sind.

Der erste von ihnen ist nun ebenfalls erreicht. Noch bevor man nämlich in das Dörfchen Bride, dessen Gemarkung die Nordspitze der Insel einnimmt, wirklich hinein laufen kann, biegt der Marathonkurs am Ortseingang nach links ab und schlägt nun auf der mit A17 nummerierten Straße eine südwestliche Richtung ein.

Es ist natürlich Zufall, doch auf den ersten Blick ähnelt er in seiner schematischen Darstellung damit tatsächlich stark der Rennstrecke der Tourist Trophy, die trotz unzähliger Kurven beim Blick auf die Karte ebenfalls nur dreimal wirklich markant ihren Verlauf ändert. Und obwohl neben Douglas und St. Johns auch Ramsey zu diesen Ecken gehört, berühren sich beide Strecken - die für "road racing" und die für "road running" - an keiner einzigen Stelle.

Die erklommen Höhe kann man nicht allzu lange genießen. Allerdings deutlich weniger steil als bergauf geht es gleich nach dem Abzweig wieder bergab. Die Berge, die man bisher meist im Rücken hatte, sind nun auf der linken Seite hinter sattgrünen Wiesen und noch grüneren Hecken deutlich zu erkennen. Aufgrund des recht abrupten Überganges zur Ebene wirken sie dabei sogar noch ein wenig imposanter als ihre Höhe es eigentlich erwarten ließe.

Dominiert werden sie von einem Gipfel, der alle anderen eindeutig überragt und selbst seinem nächsten "Verfolger" in der Rangliste noch mehr als fünfzig Meter abnehmen kann. Mit 621 Metern ist der Snaefell verglichen mit alpinen Maßstäben zwar kein wirklicher Riese, doch für britische Verhältnisse erreicht er eine durchaus beachtliche Größe. Und da er zudem kaum mehr als eine Handvoll Kilometer vom Meer entfernt gelegen ist, kommt diese auch wirklich gut zur Geltung.

Ein von den Manx - auch die Bevölkerung der Insel wird mit diesem Wort bezeichnet - gerne weiter verbreitetes Zitat besagt, dass man von seinem Gipfel sechs Reiche sehen kann. Neben der Isle of Man selbst nämlich die beiden jeweils etwa fünfzig Kilometer entfernten Irland im Westen und England im Osten. Dazu das noch etwas nähere Schottland im Norden. Und wenn das Wetter mitspielt kann man im Süden mit der Insel Angelsey, die etwa achtzig Kilometer weit weg ist, auch noch Wales erkennen.

Als sechstes wird dann in der Regel noch das Himmelreich aufgezählt. Manche treiben es auf die Spitze und nennen sogar "seven kingdoms", indem sie nämlich als Nummer sieben auch das Meer noch mit dazu rechnen. Man mag zu solchen Sprüchen stehen wie man will, die wirklich zentrale Lage der Insel im britischen Archipel wird dadurch schon verdeutlicht.

Der Name "Snaefell" lässt alle, die sich ein bisschen mit skandinavischen Sprachen auskennen, sofort aufhorchen. Denn dieser ist eindeutig nordisch und damit ein Überbleibsel der früheren Wikingerherrschaft. Die Benennung bedeutet nämlich nichts anderes als ein einfaches "Schneeberg". Und wenig überraschend ist außerdem, dass er in dieser oder ähnlicher Form keineswegs eine seltene Bezeichnung im hohen Norden darstellt.

|

| Zu Beginn der zweiten Schleife ist man dann aber praktisch wieder ganz alleine mit der herrlichen Aussicht |

Alleine in Island gibt es zum Beispiel mindestens drei Berge, die "Snæfell" heißen. Und in Norwegen lässt sich neben einem "Snøfjellkollen" ohne "s" auch noch ein "Snøfjellskollen" mit "s" finden. Der Vertreter auf der Isle of Man dürfte von ihnen allerdings derjenige sein, auf dem mit Abstand am wenigsten Schnee fällt. Denn trotz der vielversprechenden Bezeichnung sind richtige Winter auf der Insel doch eher selten.

Auch der Name von Andreas - eine Ortschaft, die wenig später im Gegensatz zu Bride nicht nur berührt sondern fast in ihrer vollen Ausdehnung durchlaufen wird - geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Nordmänner zurück. Insbesondere wenn man hört, dass die dortige Kirche unter "Kirk Andreas" firmiert. Auch etliche andere Gotteshäuser auf der Insel heißen nicht "Church" sondern "Kirk".

Es finden sich schnell weitere Beispiele. Eine Halbinsel namens "Langness" könnte - vielleicht mit einem "s" weniger - genauso gut in Norwegen zu finden sein. Und selbst wenn Ortsnamen wie "Dalby", "Jurby" oder "Sulby", die auf "-by" enden, nicht nur in Skandinavien und der Isle of Man sondern auch auf den britischen Inseln und in Norddeutschland verbreitet sind, haben sie dennoch eindeutig nordische Wurzeln. "By" heißt nämlich nichts anderes als "Stadt", "Siedlung" oder "Stätte".

Doch jenes "Balla", das als Wortanfang in Ortsnamen ebenfalls überall auf der Insel auftaucht und mit seiner Häufigkeit gelegentlich doch ziemlich verwirren kann, bedeutet auf Manx eigentlich auch nichts anderes. Jedenfalls gibt es in den Benennungen auf der Ellan Vannin eine bunte Mixtur aus keltischen und nordischen Bestandteilen.

Und die ehemalige Hauptstadt Castletown mit ihrer gut erhaltenen Burg kann nun wahrlich nicht verleugnen, dass sie - als dritte Variante der Namensgebung - von den Engländern getauft wurde. Bei der neuen Hauptstadt Douglas trügt dagegen dieser erste Anschein. Denn eigentlich heißt sie "Doolish" und hat ihren Namen vom sie durchströmenden Fluss "Dhoo", was im Keltischen "dunkel" oder "schwarz" bedeutet.

Andreas ist nicht nur etwa die Mitte der zweiten Kante des Dreiecks, man hat ist damit natürlich auch ungefähr die Hälfte der Runde hinter sich. Es ist eindeutig die schwerere, denn nachdem man hinter der Ortschaft noch einmal ein paar Höhenmeter verloren hat, wird die Strecke für die nächsten Meilen erst einmal ziemlich flach. Der zweite Eckpunkt bei St. Judes liegt auch fast schon wieder auf dem Ausgangsniveau.

Im Gegensatz zu Andreas, das eine recht geschlossene Bebauung hat, besteht St. Judes allerdings neben der kleinen Kirche aus kaum mehr als ein paar vereinzelt am Straßenrand stehenden Häusern. Und deshalb gehört es eigentlich auch schon seit dem Mittelalter, in dem man eher in Kirchspielen als in Verwaltungseinheiten dachte, zum deutlich größeren Nachbardorf.

Die alte kirchliche Bezeichnung "Parish" hat sich deshalb für die ländlichen Gemeinden der Insel mit ihren weit verstreuten Weilern gehalten. Fünfzehn davon gibt es. Daneben existieren auf der Isle of Man in einem dreistufigen Konzept noch vier "Towns" nämlich Douglas, Castletown, Peel und Ramsey sowie die fünf "Villages" Onchan, Michael, Laxey, Port Erin und Port St Mary.

Als "City" darf sich allerdings nicht etwa die Hauptstadt Douglas sondern - obwohl mit gerade einmal viertausend Bewohnern sogar noch kleiner als das eine oder andere village - einzig und alleine Peel sehen. Der so gerne gemachte Fehler, eigene Konzepte auf andere Länder oder Sprachen übertragen zu wollen, führt auch hierbei wieder völlig in die Irre. Selbst wenn man es im Deutschen einfach als "Stadt" übersetzt, ist um eine solche Bezeichnung führen zu können, nach britischem Verständnis nämlich eigentlich eine Kathedrale notwendig.

|

|

|

| In einer vor rauen Winden geschützten Bucht liegt das kleine Städtchen Port Erin | ||

Der Rückweg nach Ramsey - es ist nun die Straße A13 - hat größtenteils Alleecharakter. Eher selten läuft man dabei zwar durch einen regelrechten Tunnel. Doch manchmal gibt das Blätterdach durchaus ein wenig Schatten. Und der ist nicht zu verachten. Denn längst hat es die Sonne geschafft, die meisten Wolken zu verjagen.

Selbst wenn die Temperaturen für einen Sommermarathon mit etwa zwanzig Grad in einem ziemlich angenehmen Bereich bleiben, hat das Zentralgestirn im August natürlich trotzdem noch einiges an Kraft. So mancher kommt - um ein hierzulande weit verbreitetes Klischee über Engländer zu bemühen - nach stundenlangem Aufenthalt im Freien dann auch eher rot- als braungebrannt im Ziel an.

Doch sind wider Erwarten bei weitem nicht nur Manx - die etwa ein Fünftel der Teilnehmer stellen - und Briten am Start. Ein niederländisches Pärchen lässt sich da genauso in der Marathonliste finden wie ein Spanier und ein Italiener. Und beim Halbmarathon tauchen sogar eine Japanerin und eine Neuseeländerin auf.

Auch mehrere US-Amerikaner sind am Start, von denen nach dem Rennen insbesondere John Wallace vom Sprecher hervorgehoben wird. Denn dieser hätte es sich angeblich zum Ziel gesetzt möglichst viele unterschiedliche Länder in seiner Marathonsammlung zu haben. Mit der Startnummer "110" habe er auf der Isle of Man nun genau diese Zahl erreicht. Und schon ist man wieder mitten in der Diskussion, wie man diese Insel, die irgendwie nicht wirklich in die gängigen Kategorien passt, denn nun in dieser Hinsicht bewerten soll.

Der zurzeit bekannteste Sohn der Insel soll schließlich in einem Jahr in London mit dem Union Jack auf dem Trikot eine Goldmedaille für das Vereinigte Königreich holen. Die Generalprobe gewinnt Radprofi Mark Cavendish jedenfalls genau am Wochenende des Isle of Man Marathon schon einmal. Ob es bei der Premiere entgegen der bekannten Faustregel dann trotzdem noch einmal reicht, wird man in zwölf Monaten sehen.

Eigentlich ist es schon erstaunlich, dass Cavendish angesichts seiner extrem hügligen Heimatinsel kein Bergspezialist geworden ist sondern ein Sprinter, der im Gebirge regelmäßig abgehängt wird. Und wenn man den Fahrstil erlebt hat, den seine Landsleute in einigen Situationen an den Tag legen, ist es fast noch erstaunlicher, dass er überhaupt noch so gesund auf dem Rennrad sitzt.

Drei weitere auf der Insel geborene Prominente werden zumindest die etwas Älteren vermutlich auch noch kennen. Denn Barry, Robin und Maurice Gibb, aus denen dann in späteren Jahren einmal die Bee Gees werden sollten, erblickten genau wie Cavendish ebenfalls in Douglas das Licht der Welt.

Kurz vor Ramsey wird das Terrain dann doch noch einmal etwas welliger. Und in dem Wohngebiet, das sich hinter dem Schild "Welcome to Ramsey" anschließt, steigt die Straße ein ganzes Stück lang leicht, aber beständig an. Das sind auch wieder nur ein paar Höhenmeter, zudem gut und gleichmäßig verteilt. Aber es ist eben doch ein kleiner Anstieg, den man auch ohne Wasserwaage erkennen kann.

Nicht geradeaus, immer weiter an der Hauptstraße entlang hinein ins Zentrum führt der Kurs jedoch. Er verschwindet erst noch einmal links in einem Seitensträßchen, das einen innerhalb weniger hundert Meter hinüber zu einer anderen der fast schon sternförmig auf Ramsey zulaufenden Verkehrsachsen bringt.

Und auf dieser - sie stellt die direkte Verbindung nach Andreas her - darf man sich nach einem letzten kleinen Hügel nun wirklich mit Volldampf hinunter aufs Meeresniveau begeben. An der Brücke über den Sulby River hat man dieses praktisch erreicht und auch die Schleife fast schon abgeschlossen. Denn von der Kreuzung vor dem mit nicht einmal zwanzig Kilometern bereits längsten Wasserlauf der Insel ist es linker Hand nur noch ein kleines Stück zum Stadion.

|

|

|

| Zwischen Hecken, Wiesen und Feldern führt auch die zweite Dreiecksrunde durch den Norden der Isle of Man | ||

Die Halbmarathonis haben damit ihr Soll erfüllt und können über die - aufgrund eines anderen technischen Systems in diesem Fall blauen - Zeitmessmatten laufen. Bis zum Schluss ist das Rennen ziemlich spannend. Erst am Ende kann sich der Engländer Mike Smith in 1:15:42 gegen seinen acht Sekunden später in Ziel kommenden einheimischen Wegbegleiter Edward Gumbley von den Manx Harriers durchsetzen.

Tim Kennedy ist mit 1:16:53 dann zwar schon etwas zurück, läuft aber immerhin zum Sieg in der hier als "Senior Men" bezeichneten Hauptklasse. In Fünferschritten wird sowohl beim Halb- als auch beim Vollmarathon gewertet, beginnend mit derjenigen zwischen fünfunddreißig und neununddreißig, der "Men 35 - 39" bzw. "Lady 35 - 39".

Hinter dem Namen der Siegerin steht zum Beispiel "Lady 45 - 49". Doch Gail Griffiths liefert sich mit der deutlich jüngeren Gema Adams aus der "Senior Lady" ein noch engeres Duell als die beiden Herren. Gerade einmal zwei Sekunden hat sie schließlich nach 1:26:55 die Nase vorn. Hayley Cavill als Dritte kommt mit 1:29:33 auch noch unter neunzig Minuten. Mehr als vierzig Prozent des Halbmarathonfeldes, in dem Walker in der Ausschreibung ausdrücklich willkommen geheißen werden, sind übrigens weiblich.

Während dessen Läufer nach einer Runde ins Stadion einbiegen dürfen, steht den Langstrecklern die Schleife nun noch einmal bevor. Vorausgesetzt sie passieren den Zielbereich nicht erst um fünf vor zwölf. Das ist jetzt nicht nur ein Wortspiel sondern auch eine der Regelungen aus dem Informationsblatt. Denn die Veranstalter haben auf der langen Distanz im Gegensatz zum Halbmarathon nicht nur eine Schlusszeit von sechs Stunden vorgegeben, sie begrenzen den Zugang zur zweiten Runde auch auf eine Laufzeit von 2:50.

Es geht über eine Brücke, die man vorhin noch nicht im Lauf- sondern auf dem Weg zum Start noch im Spazierschritt überquert hatte. Auf der linken Seite sieht man einen kleinen von einem sorgfältig gepflegten Park umgebenen See, auf dem schon erste Wassersportler unterwegs sind. Am Nachmittag wird es vor Kanus und Tretboten nur so wimmeln. Und auch die Grünflächen rundherum werden gut bevölkert sein.

Rechts geht die Wasserfläche dagegen in den Hafen über, der in der Mündung des Sulby seinen Platz gefunden hat. Wie von allen anderen auf der Insel wurde auch von diesem aus einst ein reger Handel getrieben. Allerdings ein nicht unbedingt legaler. Lange bevor sie in modernerer Zeit den Ruf einer Steueroase bekam, war die Isle of Man wegen ihrer zentralen Lage - eigentlich wenig überraschend - nämlich ein Paradies für Schmuggler.

Denn nach dem langsamen Zerfall der Herrschaft der Nordmänner war die Insel zwar seit dem späten Mittelalter in eine feudale Abhängigkeit zur britischen Krone geraten. Den aus dem einstigen Königreich übriggebliebenen Titel des "Lord of Mann" - in der älteren Variante mit zwei "n" geschrieben - führte als Überbleibsel aus dem im achtzehnten Jahrhundert längst zerfallenden Lehensystem jedoch noch immer eine andere Adelsfamilie. Die englisch-schottisch-irischen Monarchen hatten in der Realität kaum Einfluss.

Um dem Schmuggler-Unwesen, das dem Handel des im Entstehen begriffenen Weltreich spürbare Schaden zufügte, Einhalt zu geben, versuchte man dies zu ändern. Und gegen Zahlung einer größeren Summe übertrugen die Dukes of Athol 1765 ihre Rechte und den Titel tatsächlich direkt an die britische Krone. In genau dieser Funktion, nämlich als Lord of Mann - hier noch immer mit Doppelkonsonant - und nicht als King oder Queen des Vereinigten Königreichs sind die britischen Monarchen formal noch immer die Regenten der Insel.

Nachdem sie den Start wieder erreicht haben, geht es für die Marathonis noch einmal an der Uferpromenade entlang und noch einmal die Rampe empor - natürlich wieder auf der rechten Straßenseite. Diesmal habe die Ordner sogar tatsächlich ab und zu etwas zu tun, denn der bei der ersten Passage praktisch nicht vorhandene Autoverkehr hat ein wenig zugenommen, aber wirklich nur in sehr überschaubarer Größenordnung.

Was eigentlich auch nicht weiter verwundern kann. Denn die beiden Parishes Bride und Andreas zählen gemeinsam nicht einmal zweitausend Einwohner. Und selbst wenn man Jurby als dritten noch dazu nimmt und damit mehr oder weniger die gesamte Northern Plain berücksichtigt, kommen nicht im Entferntesten dreitausend Menschen zusammen. Dass deshalb großer Verkehr nun wirklich nicht zu erwarten ist, liefert ein weiteres triftiges Argument für die Streckenwahl im Norden der Insel.

Dennoch fährt natürlich immer wieder einmal ein Auto vorbei. Und wer genau hinsieht, entdeckt dabei, dass selbstverständlich keine andere Buchstabenkombination häufiger auf den Nummernschildern vorkommt als "MAN". Doch auch sonst könnte man Fahrzeuge von der Isle of Man einfach erkennen. Dort wo in Kontinentaleuropa nämlich die Europasterne angebracht sind, sieht man meist ein rotes Feld mit den bereits mehrfach erwähnten drei Beinen.

Darunter taucht die Nationalitätenkennung "GBM" auf. Denn seit der Einführung dieses Systems hat die Isle of Man ihre eigene Abkürzung. Und diese hat im Gegensatz zu "CYM" und "SCO", die walisische und schottische Lokalpatrioten öfter einmal auf ihren Kennzeichen führen, sehr wohl einen offiziellen Status auf der entsprechenden UN-Liste.

Es gibt mit ".im" ja auch ein spezielles Internetkürzel für die Insel. Doch nicht nur weil die Abkürzung hierzulande sofort an die Stasi denken lässt, hat sie eher etwas Exotisches. Während die Behörden von Ellan Vannin diese zum Beispiel sehr wohl benutzen, hat der Veteran Athletes' Club dagegen eine ganz normale uk-Endung für seine Seite. Und sowohl Marathon wie auch Tourist Trophy führen gar das neutrale ".com".

Zu den ungewöhnlichsten Besonderheiten der Insel zählt allerdings sicher die auf ihr entstandene Katzenrasse, die - wie sollte es auch anders sein - Manx genannt wird. Denn die Tiere haben entweder überhaupt keinen oder maximal einen kurzen Stummelschwanz. Dafür hat die lokale Schafsrasse, Manx Laoghtan genannt, aus einer anderen Laune der Natur heraus dann allerdings vier Hörner.

Mit dem Kulminationspunkt bei Bride, das nach der skandinavischen Heiligen Birgitta - auf Englisch St. Bridget - benannt ist, kommen die Berge mit dem eindeutig dominierenden Snaefell erneut ins Blickfeld. Und hinter Andreas, als Straße und Marathonstrecke immer stärker von südwestlicher auf südliche Richtung abdrehen, läuft man sogar genau auf den höchsten Gipfel der Insel zu.

Dort oben, nur rund zweihundert Meter unterhalb des "summit" führt die "Snaefell Mountain Road" vorbei. Durch eine karge Landschaft ohne Bäume und Sträucher, die man zumindest als "nordisch" wenn nicht sogar als "alpin" bezeichnen könnte. Trotz ihrer kurvigen Streckenführung und der Höhenunterschiede ist diese Straße die kürzeste, schnellste und beliebteste Verbindung zwischen Douglas und Ramsey.

Es gibt zwar noch eine andere Strecke, die sich mehr an der Küste orientiert. Doch ist diese nicht nur etwas länger sondern, weil die Berge meist bis direkt ans Meer heran reichen und erst dort zum Wasser hin steil abfallen, ebenfalls mit ziemlich vielen Kurven und Steigungen und zudem auch noch mehreren Ortsdurchfahrten versehen.

|

|

|

| Die beiden großen Wasserräder in Laxey tragen die Spitznamen Lady Isabella (links und rechts) und Lady Evelyn (mitte) | ||

Doch nicht etwa weil sie den größten Teil des Verkehrs zwischen Douglas und dem Nordteil der Insel abbekommt ist die knapp fünfundzwanzig Kilometer lange Mountain Road die bekannteste Straße der Isle of Man. Vielmehr ist diese A18 der zentrale und spektakulärste Teil der Tourist-Trophy-Runde, die deshalb auch unter dem Namen "Snaefell Mountain Course" bekannt ist.

Innerhalb von wenigen Kilometern gewinnt sie insbesondere in Ramsey beim Aufstieg aus der nördlichen Ebene an Höhe, um sich anschließend mit beeindruckenden Ausblicken zwischen den Kuppen hindurch zu winden und sich dabei im Wechsel mal links und mal rechts an den Hang zu lehnen.

Nur die immer wieder am Straßenrand auftauchenden, manchmal fast an Garde-Wachhäuschen erinnernden kleinen Schutzhütten, von denen während der Rennen Streckenposten die Route kontrollieren, scheinen nicht wirklich in diese raue, von Weidezäunen einmal abgesehen fast unberührt wirkende Landschaft hinein zu passen.

Für eine geruhsame Passfahrt zum Genießen der Aussicht ist sie allerdings dennoch nur bedingt geeignet. Denn natürlich wird auch und gerade auf der Mountain Road alles andere als langsam gefahren. Nicht nur von den Einheimischen sondern insbesondere von Touristen, die auf dem zentralen Abschnitt des TT-Kurses gerne einmal die Pferdestärken ihres fahrbaren Untersatzes ausreizen wollen.

Doch selbst, wenn man nun wirklich überhaupt nichts von der vorgeblichen "Sportart" Motorradrennen und der damit verbunden Raserei hält, lässt sich eine gewisse Faszination der Snaefell Mountain Road, die so ganz anders ist als die am Reißbrett geplanten und aus der Retorte entstandenen modernen Rennstrecken, dennoch nicht verleugnen.

Es gibt allerdings noch eine weitere Alternative für den Weg von Douglas nach Ramsey. Denn zwischen den beiden Städten verkehrt auch die Manx Electric Railway, eine Schmalspurbahn mit einem durchgängig mehr als einhundert Jahre alten Fuhrpark. Von den jeweils aus einem geschlossenen Triebfahrzeug und einem seitlich offenen Anhänger bestehenden Zügen kann man die Steilküste im Osten der Insel in aller Ruhe genießen.

Weit über eine Stunde brauchen die uralten und klapprigen, aber eben auch ziemlich robusten Waggons für den nicht einmal dreißig Kilometer langen Weg zwischen den beiden Städtchen. Dennoch sind sie mehr als eine reine Museumsbahn, selbst wenn sie natürlich hauptsächlich von Touristen genutzt werden. Doch im Sommerhalbjahr fahren sie mit einem halbstündigen Takt im echten Linienbetrieb. Um für die Anfahrt der Marathonis dienen zu können, beginnt dieser allerdings dann doch deutlich zu spät.

Noch einige weitere Bahnen gibt es auf der Isle of Man. Und keine einzige von ihnen hat wesentlich moderneres Rollmaterial. In Laxey kann man zum Beispiel auf die Snaefell Mountain Railway umsteigen, die ebenfalls mit Strom auf die höchste Erhebung der Insel hinaufklettert und dabei auch die Mountain Road kreuzt.

Man fühlt sich bei der acht Kilometer langen Fahrt oft an eine Bergbahn irgendwo in den Alpen erinnert. Die offenen Weideflächen könnten schließlich durchaus als Almwiesen durchgehen. Und dank einer Bremsschiene in der Mitte können die hölzernen Waggons mit einer Art Vorläufersystem der Zahnradtechnik in den steilsten Passagen hinauf zur windumtosten Bergstation immerhin mehr als zehn Prozent Steigung überwinden.

In der Nähe des Umsteigebahnhofes Laxey sind zudem zwei riesige Wasserräder zu bewundern. Ihre Pumpen dienten dazu, die Minen der ehemaligen Bergwerkssiedlung zu entwässern. Das Laxey Wheel, mit zweiundzwanzig Metern größere von ihnen und mit dem Spitznamen "Lady Isabella" versehen, ist eine der größten Attraktionen der Insel und ziert auch einen der Geldscheine. Dafür findet sich das fünfzehn Meter hohe Snaefell Wheel - genannt "Lady Evelyn" - praktisch direkt neben der Bahnstation.

"South by Steam, North by Electric" heißt der Werbespruch auf der Isle of Man. Denn nach Süden in Richtung Port Erin führt von Douglas aus mit der Isle of Man Steam Railway tatsächlich eine echte Dampfbahn. Mit rund fünfundzwanzig Kilometern fast genauso lang wie bei der elektrischen Schwester im Norden ist ihre Strecke.

Und ein Teil der Lokomotiven, die den Sommer über ebenfalls nach Fahrplan schnaufen, stammen noch aus den Siebzigern des neunzehnten - wohlgemerkt nicht des erst vor kurzen vergangenen zwanzigsten - Jahrhunderts. Die älteste von ihnen ist sogar tatsächlich seit der Eröffnung der Linie ununterbrochen mit dabei.

Die Verbindung zwischen den im Norden von Douglas startenden elektrischen Zügen und den Dampfloks ganz im Süden der Stadt übernimmt dann auch noch eine der letzten Pferdestraßenbahnen der Welt, die Douglas Bay Horse Tramway. Immer entlang der Uferpromenade umrunden mehrere jeweils von einem Kaltblüter gezogene Wagen tagsüber wieder und wieder die Bucht. Die Zugtiere dürfen allerdings nach einer Schicht von zwei Stunden schon Feierabend machen.

Für gerade einmal sechszehn Pfund kann man sich einen ganzen Tag lang kreuz und quer über die Insel schaukeln und rütteln lassen. Und wer sich nirgendwo lange aufhält, gleich nach dem Frühstück mit dem ersten fahrplanmäßigen Zug beginnt und abends mit dem letzten aufhört, kann es tatsächlich schaffen, dabei alle Strecken komplett abzufahren.

Selbst wenn einige weitere Linien inzwischen abgebaut wurden und die Hauptlast des öffentlichen Nahverkehrs von Bus Vannin - selbstverständlich zumeist mit Doppeldeckern - getragen wird, ist die Isle of Man also ein regelrechtes Paradies für Eisenbahnfans. Der völlige Kontrast zwischen den wahnwitzigen Geschwindigkeiten bei der Tourist Trophy und der gemütlichen Zuckelei in den historischen Bahnen lässt sich allerdings irgendwie nur schwer in einem gemeinsamen Bild über die Insel vereinen.

Genauso wenig passen dazu die viele hundert Kilometer gut ausgeschilderter Wanderwege, die sich kreuz und quer über sowie als gesondert markierter Coastal Path rund um die Insel ziehen. Die Stille und Einsamkeit in weiter Berglandschaft, die man auf ihnen findet, scheinen ein totaler Widerspruch zu den laut dröhnenden Motoren überzüchteter Rennmaschinen zu sein, denen man einige Wochen im Jahr auf der Isle of Man eigentlich nicht entgehen kann.

Unweit der letzten Teils der Marathonstrecke, der Kante zwischen St. Judes und Ramsey kommt auch der Millenium Way aus den Bergen herunter in die Ebene, der die Insel von Castletown aus quert und ebenfalls in Ramsey endet. Der Name dieses Fernwanderweges, täuscht allerdings ein wenig, denn er wurde nicht erst zur Jahrtausendwende eröffnet sondern bereits 1979 zum tausendsten Geburtstag des Tynwald. Auch ein Millenium, aber nicht das im ersten Moment erwartete.

Der Fernwanderweg ist also ungefähr genauso alt wie der Lauf. Und rein zufällig hat er selbst nur ein wenig mehr als die Marathondistanz. So mancher Läufer dürfte zu diesem Zeitpunkt allerdings wirklich froh sein, dass von den Organisatoren niemand auf die Idee gekommen ist, das Rennen auf ihm abzuwickeln. Denn auf der zweiten Runde fühlen sich schon die leichten Wellen auf der Meile hinein nach Ramsey alles andere als gut an.

|

|

|

| Im kleinen Fußballstadion von Ramsey werden die letzten Meter absolviert | ||

Dafür kann man dann zumindest kurz vor dem Ziel noch einmal bergab so richtig Schwung aufnehmen, um vor der mit Halbmarathonis, Freunden und Verwandten recht gut besetzten Tribüne ein nicht gar zu schlechtes Bild abzugeben. Auch auf der Rasenfläche genießen bereits viele, die ihren Lauf schon hinter sich haben, den strahlenden Sonneschein.

Rob Sellors kann nach seinem Sieg in 2:54:20 als erster Langstreckler dort Platz nehmen, um erst einmal durchzuschnaufen. Da er für die einheimischen Manx Fell Runners startet und gleichzeitig auch die Landesmeisterschaften ausgetragen werden, darf er sich dort sogar gleich über zwei Erfolge freuen.

Wieder taucht im Vereinsnamen ja das nordische Wort "Fell", also "Berg, Gebirge" auf. Doch hat dieses sehr wohl Einzug in die englische Sprache gehalten. Es meint genau jene Landschaftsformen, die man im engeren Sinne auch auf der skandinavischen Halbinsel mit "Fjell" oder "Fjäll" bezeichnet.

Diese kahlen mit Gras und Moos bewachsen, von Hochmooren durchsetzten Kuppen finden sich schließlich genauso auf den britischen Inseln und insbesondere auf der Isle of Man. "Fell Runner" sind also Läufer, die sich am liebsten mit Bergläufen in diesem Gelände beschäftigen. Und bei weitem nicht nur auf Ellan Vannin gibt es dafür Clubs.

Nur etwas über eine Minute holt der Sieger Sellors auf den Zweiten Dave Potter heraus, der nach 2:55:29 die Zeitnahme auslöst. Eine angesichts der nicht unbedingt leichten Strecke durchaus ansprechende Leistung. Richtig herausragend wird sie jedoch wenn man die Altersklasse erfährt. Denn Potter startet bei den "Men 55 - 59".

Auch Kevin Deakes, der als Gesamtdritter und Zweiter der National Championships mit 2:58:32 ebenfalls noch unter drei Stunden ins Ziel kommt, ist nur unwesentlich jünger. Auch er hat nämlich die Fünfzig bereit überschritten. Da kann man den in der M40 antretenden Gewinner fast schon als Jungspund bezeichnen.