|

4. Båstad Marathon - Schweden (29.6.13)In den Hügeln der schwedischen Tennismetropole |

|

von Ralf Klink

|

Nein, man muss Båstad wahrlich nicht kennen. Das kleine Küstenstädtchen im Südwesten Schwedens ist mit nicht einmal fünftausend Einwohnern im eigentlichen Kern und fünfzehntausend inklusive der eingemeindeten Dörfer im Umland ganz sicher keine große Metropole. Wer überhaupt schon einmal von diesem Ort gehört hat, zählt meist wohl zu den absoluten Skandinavien-Spezialisten.

Es gibt aber noch eine andere Alternative, um Båstad irgendwie einordnen zu können. Denn auch für begeisterte Tennisfans hat der Name einen guten Klang. Seit vielen Jahrzehnten werden dort nämlich die "Swedish Open" der Herren ausgetragen. Und auch die Damen sind mit ihrem einige Zeit in Stockholm veranstalteten Turnier inzwischen wieder nach Båstad zurück gekehrt. Allerdings dürfte kaum jemand, der diese Begegnungen aus der Ferne verfolgt, ahnen, wie klein diese Gemeinde eigentlich ist.

Seit mehr als hundert Jahren wird in Båstad Tennis gespielt. Maßgeblich gefördert wurde die Entwicklung von Ludvig Nobel - ein Neffe des Dynamit-Erfinders und Nobelpreisstifters Alfred - der 1907 im damals schon recht beliebten Badeort den ersten Platz bauen ließ. Ab Mitte der Zwanziger wurde dort "Svenska tennismästerskapet" ausgespielt, das durchaus als eine Art Vorläufer des aktuellen Turniers bezeichnet werden kann.

Wie wenig die Veranstaltung allerdings mit dem Hochleistungssport der heutigen Zeit zu tun hat, lässt sich daran erkennen, dass über ein Jahrzehnt lang auch der damalige schwedische König Gustav V unter dem Pseudonym "Mr. G" am Doppelturnier teilnahm. Und dieser war bereits bei seinem ersten Auftreten in Båstad schon jenseits der siebzig. Sein letztes Spiel bestritt er 1944 sogar im Alter von sechsundachtzig Jahren.

|

|

| Bis zu zweihundert Meter erhebt sich der Höhenzug Halandsåsen auf der Bjäre-Halbinsel praktisch direkt über das Meer | |

|

Vier Jahre später wurde der Wettbewerb dann international ausgeschrieben und fand seitdem jedes Jahr statt. Mit nun immerhin fünfundsechzig Auflagen in Folge und am gleichen Ort zählt das Herrenturnier von Båstad zu den am längsten ununterbrochen ausgetragenen Veranstaltungen im gesamten Tenniszirkus. Abgesehen vom Spiel mit Schläger und Filzball ist das Angebot an sportlichen Ereignissen allerdings nicht wirklich riesig.

Der Marathonlauf, den man im südschwedischen Städtchen seit 2010 ausrichtet, gehört trotz seiner nicht einmal zweihundert Teilnehmer schon zu den größeren Veranstaltungen. Mit dem gleichzeitig ausgetragenen Halbmarathon und eine Staffel, bei der zwischen zwei und vierzehn Läufern jede Kombination erlaubt ist, kommt man insgesamt immerhin auf etwa tausend Sportler. Doch verglichen mit jenen fünf- bis sechstausend Zuschauern, die alleine auf den Tribünen des Centre Court einen Sitzplatz finden, wirkt die Dimension schon wieder ganz anders.

Allerdings gehört der Båstad Marathon bereits nach wenigen Jahren dennoch problemlos zu den sechs oder sieben größten schwedischen Rennen über diese Distanz. Denn im Lande der "Tre Kronor" ist die Marathonszene alles andere als breit aufgestellt. Nur ungefähr dreißig Läufe gibt es überhaupt. Obwohl Schweden fast doppelt so viele Einwohner hat, wie seine drei nordischen Nachbarn, ist das Angebot sowohl im klimatisch noch etwas besser wegkommenden Dänemark wie auch in Finnland und Norwegen deutlich größer.

Dazu sind auch die Teilnehmerzahlen alles andere als gleichmäßig verteilt. Denn hinter dem Hauptstadtrennen von Stockholm, der sich mit etwa fünfzehntausend Zieleinläufen in den letzten Jahren stets sicher unter den zwanzig weltweit größten Marathon-Veranstaltungen landete, klafft eine riesige Lücke. Für einen Platz auf dem nationalen Treppchen waren zuletzt nämlich ungefähr dreihundert Marathonis vollkommen ausreichend. Und wenn ein Rennen die Dreistelligkeit erreicht, gehört es bereit eindeutig zu den ersten zehn der Rangliste.

Weder Göteborg noch Malmö, die beiden nach Stockholm wichtigsten Zentren des Landes besitzen einen echten Stadtmarathon. Man läuft zwar auch dort einmal im Jahr über zweiundvierzig Kilometer, aber eben jeweils nur in den Außenbezirken mit maximal zwei- bis dreihundert Teilnehmern und zudem auf mehrfach zu absolvierenden Wendepunkt- und Rundkursen.

Solche Streckenkonzepte sind für Schweden keineswegs ungewöhnlich. Selbst während des Massenlaufes in der Hauptstadt hat man schließlich große Teile des Kurses doppelt unter den Füßen. Und die kleinen Veranstalter greifen ebenfalls in der Regel auf kürzere Schleifen zurück. Obwohl man natürlich keineswegs weniger Natur zur Verfügung hat als die Nachbarn in Norwegen und sogar deutlich mehr als die Dänen findet man im Gegensatz zu diesen fast keine Landschaftsläufe, die auf großen Runden oder von Punkt zu Punkt ausgetragen werden.

|

|

| Mitten in das Hotel Skansen ist die Tennisanlage hinein gebaut, auf der die "Swedish Open" ausgespielt werden | |

Schon deswegen ist der Båstad Marathon - übrigens hat die Eigenbezeichnung entgegen der ursprünglichen schwedischen Rechtschreibenorm und entsprechend eines in Skandinavien zuletzt klar erkennbaren Trends bei "Marathon" ein "th" und nicht nur ein "t" - beinahe schon so etwas wie ein Exot. Denn bei diesem "Jungspund" auf dem ansonsten eher von Veranstaltungen mit dreißig und mehr Austragungen geprägten schwedischen Marathonmarkt läuft man zumindest auf den langen Strecke tatsächlich keinen einzigen Meter des Kurses zweimal.

Schon alleine deswegen kann man dann durchaus schon einmal in den Wettbewerb um den Titel "Sveriges vackraste maratonlopp" - in Skandinavien wird "vacker" keineswegs in Verbindung mit mittelaterlichen Helden verwendet sondern bedeutet "schön" - eintreten, selbst wenn die Rangfolge natürlich Geschmackssache und längst nicht so festgeklopft ist, wie man in mancher Werbung für den Marathon von Båstad behauptet.

Allerdings ist dort auch vom "tuffaste maraton i Sverige" die Rede, dem man mit ein bisschen Phantasie die Verwandtschaft zum zwar deutlich anders geschriebenen, jedoch ziemlich ähnlich ausgesprochenen "tough" ansieht. Auch darüber kann man sich selbstverständlich streiten, denn der Begriff "Marathon" ist ja keineswegs eindeutig definiert und in Schweden gibt es durchaus das eine oder andere Rucksack-Querfeldein-Hochgebirgsrennen über eine ähnliche Distanz.

Dennoch bekommt man durch diese Aussage eine kleine Ahnung davon, dass es sich bei der Strecke in Båstad ganz sicher nicht um eine Rekordpiste handeln dürfte. Dagegen spricht schon die geographische Position des Städtchens. Obwohl es direkt am Kattegat, dem Übergangsbereich zwischen Nord- und Ostsee liegt, ist das umgebende Terrain schließlich alles andere als eben.

Der Grund dafür heißt "Hallandsåsen" und ist über zweihundert Meter hoch. Das hört sich im ersten Moment gar nicht so viel an. Doch angesichts einer Breite von gerade einmal fünf bis zehn Kilometer kann man erahnen, dass es zu den Kuppen dieses etwa vierzig Kilometer langen Höhenzuges alles andere als sanft hinauf geht. Und der Tunnel, den die schwedische Eisenbahn aktuell unter dem relativ schmalen Gebirgskamm hindurch bohrt, ist ein noch deutlicherer Beleg.

Für "Västkustbanan" - die von Malmö nach Göteborg führende "Westküstenbahn" - stellt Hallandsåsen das größte topographische Hindernis dar. Und der einspurige Streckenabschnitt, der bis zur Eröffnung des Tunnels über ihn hinweg führt, ist das letzte große Nadelöhr auf der ansonsten weitgehend für Schnellbahnbetrieb ausgebauten Trasse. Sie bietet deswegen auch eine relativ gute Möglichkeit der Anreise.

Man kann selbstverständlich die gesamte Distanz mit dem Zug zurück legen. Doch schneller geht es natürlich, wenn man mit dem Flugzeug nach Skandinavien kommt und nur für das letzte Stück die Bahn wählt. Es mag überraschen, dass die einfachste Variante dabei weder über Göteborg noch über Malmö führt. Vielmehr ist der Flughafen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen in nahezu allen Fällen die beste Wahl.

Seit der Eröffnung der Öresundbrücke fahren schließlich Züge direkt aus dem Tiefgeschoss von "Københavns Lufthavn" hinüber nach Schweden - tagsüber sogar im Rhythmus von zwanzig Minuten. Wegen des Flughafens tauchen sie allerdings erst einmal in einen Unterseetunnel ein, der die erste Hälfte der Meerenge unterquert, um die übers Wasser führenden Anflugrouten nicht zu stören. An der künstlichen Insel "Peberholmen" kommt man wieder ans Tageslicht, um den bis in sechzig Meter Höhe hinauf führenden zweiten Teil der Reise über den Sund anzutreten.

Hinter dem Hauptbahnhof von Malmö fächert sich die Strecke des "Öresundståg" - oder in der dänischen Variante "Øresundstog" - dann in verschiedene Äste auf. Einer von ihnen verläuft auf der Westküstenbahn weiter in Richtung Göteborg. Praktisch im Stundentakt kann man deswegen vom im Vorort Kastrup gelegenen, größten Flughafen Skandinaviens nach Båstad gelangen. Weniger als zwei Stunden dauert die Fahrt.

Vom Bahnhof, der wegen der von der Topographie bestimmten Streckenführung ein wenig oberhalb und am Rande des Städtchens liegt, hat man zu Fuß nur etwa eine Viertelstunde bis ins Zentrum. Dass er gerade einmal über ein einziges Gleis verfügt, zeigt die - natürlich abgesehen vom Tennis - sogar aus nationaler Sicht eher geringe Bedeutung von Båstad. Mit der Eröffnung des Tunnels wird zukünftig allerdings eine neue, etwas größere, jedoch noch deutlich weiter außerhalb gelegene Station angefahren werden.

Ganz so ungewöhnlich, wie es erscheinen mag, ist die Anreise über das Nachbarland schon alleine deswegen nicht, weil Båstad auch räumlich näher an Kopenhagen liegt als an Göteborg. Bis zur Hauptstadt Stockholm wäre es weiter als nach Hamburg. Und verglichen mit der Entfernung, die von dem Städtchen bis zum ganz im Norden Schwedens gelegenen Kiruna überwunden werden muss, hätte man sogar nach Zürich, München und Wien einige hundert Kilometern weniger zurück zu legen.

Ohnehin ist der äußerste Süden der skandinavischen Halbinsel hauptsächlich aufgrund geschichtlicher Zufälle im schwedischen und nicht im dänischen Königreich gelandet. Viele Jahrhunderte lang war diese "Skåne" genannte Region nämlich zwischen beiden Nachbarn heftig umstritten und in einer Reihe von Kriegen auch umkämpft. Mit einem etwas anderen Ausgang einiger Schlachten könnte über Båstad anstelle des gelben Kreuzes auf blauem Grund genauso gut auch der der Danebrog flattern.

|

|

| Dank seiner Sandstrände hat sich Båstad schon relativ früh zu einem in Schweden recht bekannten und beliebten Urlaubsort entwickelt | |

Sprachlich und kulturell lassen sich Dänen, Schweden und auch Norwegen sowieso nicht entlang eindeutiger Linien voneinander trennen. Die Übergänge sind an den Nahtstellen absolut fließend. Selbst wenn die Aufteilung Skandinaviens in die drei verschiedenen Königreiche in groben Zügen bereits rund tausend Jahre zurück reicht, hat dies hauptsächlich mit den Eroberungszügen verschiedener mittelalterlicher Fürsten zu tun.

Von vielen Historikern wird "Schonen" - Skåne ist der einzige schwedische Landesteil, für den es auch eine eigene Bezeichnung im Deutschen gibt - sogar als das eigentliche Stammland Dänemarks angesehen. Jedenfalls gehörte das heutige Südschweden - neben Skåne auch noch das nördlich angrenzende Halland und das östlich gelegene Blekinge - schon seit dem frühen Mittelalter zum dänischen Reich.

Da gleichzeitig Bohuslän, das sich weiter im Norden die Küste bis zum Beginn des Oslofjords hinauf zieht, dem norwegischen König unterstand, bestand das frühe Schweden praktisch nur aus den heute mittleren und östlichen Landesteilen. Einzig und allein an der Mündung des Göta älv im Bereich des heutigen Göteborg hatte "Konungariket Sverige" einen kleinen Zugang zum Kattegat und damit zum Atlantik. Dafür dehnte man sich nach Osten aus und brachte mit der Zeit ganz Finnland unter schwedische Kontrolle

Mit Margarethe I - Tochter des dänischen Herrschers Waldemar IV Atterdag und Ehefrau von Håkon VI Magnusson, der bereits die Königstitel von Norwegen und Schweden auf sich vereinigt hatte - kamen alle drei Kronen am Ende des vierzehnten Jahrhunderts schließlich in einer einzigen Familie zusammen.

Nach dem Tod von Vater und Ehemann regierte sie erst für ihren minderjährigen Sohn Olav und später - Olav erreichte nicht das Erwachsenenalter - für ihren Großneffen und Erben Erich von Pommern die "Kalmarer Union", die sich von den norwegischen Besitzungen Grönland, Island, Färöer, Shetland und Orkney über ganz Skandinavien bis nach Finnland erstreckte. Allerdings handelte es sich dabei um einen eher losen Verbund, der nur durch den gemeinsamen König zusammen gehalten wurde und jedem der drei Reiche weitgehende Eigenständigkeit beließ.

Doch schon als nach Margaretes Tod Erich - in Skandinavien entweder Erik oder Eirik genannt - alleine die Herrschaft übernahm, bröckelte die Union wieder. Schließlich wurde er sogar von allen drei Reichsräten abgesetzt. Und auch keinem seiner Nachfolger gelang es länger als ein paar Jahre als König überall anerkannt zu werden.

Nachdem der dänische König Christian II Anfang des sechzehnten Jahrhunderts seinen Anspruch auf den schwedischen Thron mit Gewalt durchsetzen wollte, kam es zu einem Aufstand. Und als im Jahr 1523 Gustav I. Wasa zum König von Schweden gewählt wurde, war die Einheit Skandinaviens auch formal endgültig zerbrochen. Die Personalunion zwischen Dänemark und Norwegen blieb jedoch bestehen. In den folgenden zwei Jahrhunderten kämpfte diese Doppelmonarchie dann immer wieder mit Schweden um die Vorherrschaft im Ostseeraum.

|

|

| Dem kleinen Hafen hat Båstad seinen Namen zu verdanken, der hat sich nämlich aus "Botstædæ" - was wörtlich übersetzt etwa "Bootsplatz" bedeutet, aber eigentlich "Anlegestelle" meint - entwickelt | |

Mehr als ein halbes Dutzend Mal führten die beiden Rivalen in dieser Zeit Krieg gegeneinander. Nach einem dieser Waffengänge musste Dänemark-Norwegen 1658 im Frieden von Roskilde schließlich Schonen, Blekinge und Halland - zusammen manchmal auch Skåneland genannt - sowie Bohuslän endgültig an Schweden abtreten. Mehrfach versuchten die Dänen noch die verlorenen Gebiete zurück zu erobern. Doch an der bis heute gültigen Grenzziehung änderte sich nichts mehr.

Wie wenig die Bevölkerung in diesen Gebieten anfangs bereit war, die neuen Herren zu akzeptieren, sieht man daran, dass über Jahre lang Freischärler den schwedischen Truppen einen zähen Guerillakampf lieferten. Die "Snapphanar" genannten und irgendwo zwischen Freiheitskämpfern und Straßenräubern - was der von den Schweden abwertend gemeinte Begriff bedeutet - anzusiedelnden Gruppen, wurden dabei insbesondere während des schonischen Krieges von 1675 bis 1679 ein ernst zu nehmender Gegner.

Nach nun dreieinhalb Jahrhunderten Zugehörigkeit ist man in Skåne allerdings längst im schwedischen Königreich angekommen. Echten Separatismus oder Bestrebungen für eine Wiedervereinigung mit Dänemark gibt es nicht. Doch vermutlich nirgendwo sonst im Land ist eine eigenständige regionale Identität ausgeprägter als in seinem äußersten Süden.

Schon optisch lässt sich dies leicht erkennen. Während man sonst nämlich hauptsächlich das blau-gelbe Tuch Schwedens an den Masten flattern sieht, tauchen in Schonen gerade vor Privathäusern fast noch häufiger Fahnen auf, die ein gelbes Kreuz auf rotem Grund zeigen - die Flagge von Skåne, die damit dänische und schwedische Elemente vereint. Auch in Halland und Blekinge, die mit der Südspitze der skandinavischen Halbinsel ja historisch eng verbunden sind, kann man sie gelegentlich sehen.

Nach schonischem Vorbild hat man inzwischen - aufgrund privater Initiativen oder manchmal auch angeregt durch Tourismusverbände - für einige andere Regionen ebenfalls eigene Flaggen kreiert. Fast alle zeigen dabei in unterschiedlichen Farbvarianten das klassische skandinavische Kreuz. Nur das mittelschwedische Jämtland tanzt mit einer längsgestreiften Trikolore ein wenig aus der Reihe.

Diese Fahnen haben allerdings einen eher inoffiziellen Charakter. Und abgesehen vom schon erwähnten Jämtland, das ebenfalls erst im siebzehnten Jahrhundert nach einem der nordischen Kriege von Dänemark-Norwegen an Schweden abgetreten werden musste und sprachlich wie kulturell eng mit dem jenseits der heutigen Grenze gelegenen Trøndelag rund um Trondheim verbunden ist, besitzen sie zudem eine weitaus geringere Verbreitung und Akzeptanz.

Auch landschaftlich erinnert in Skåne noch ziemlich viel an Dänemark und eher wenig an Schweden. Denn von den endlosen Wäldern und unzähligen Seen, die man vor dem geistigen Auge hat, ist wenig zu entdecken. Hauptsächlich prägen leicht hügelige Felder und Wiesen das Bild. Diesbezüglich unterscheidet sich Schonen nicht im Geringsten von der dänischen Insel Seeland auf der anderen Seite des Öresunds.

|

|

| Gleich hinter dem Hafenbecken wird das Gelände ziemlich hüglig | Mit Abstand der markantester Bau rund um den Hafen ist das Hotel Skansen |

Die Region gilt als die Kornkammer und liefert - obwohl sie nicht einmal drei Prozent der Landesfläche einnimmt - fast ein Drittel der gesamten schwedischen Getreideproduktion. Bei einigen Sorten kommt man auf mehr als die Hälfte. Und Zuckerrüben werden in Schweden sogar praktisch ausschließlich in Skåne angebaut. Neben dem für skandinavische Verhältnisse ausgesprochen milden Klima sind dafür auch besonders gute Böden verantwortlich.

Denn geologisch gehört der äußerste Süden Schweden nicht zu jenem relativ alten Gneis- und Granitblock, der den weitaus größten Teil der skandinavischen Halbinsel bildet. Schonen ist weitaus jünger und besteht aus den gleichen Sedimentgesteinen wie die benachbarten dänischen Inseln. Nicht nur historisch sondern auch erdgeschichtlich ist Skåne also eigentlich nicht wirklich schwedisch-nordisch. Es gehört in dieser Hinsicht vielmehr weitgehend zu Mitteleuropa.

Quer durch den Norden und Osten der Region verläuft jene Bruchzone, an der beide Bereiche aufeinander stoßen. Der recht abrupt aus der Ebene aufragenden Hallandsås ist Teil dieser Verwerfung. Weiter südöstlich finden sich mit "Linderödsåsen", "Söderåsen" und "Romeleåsen" weitere dieser typischen, langen schmalen Höhenzüge, für deren schwedische Bezeichnung "Ås" es im Deutschen schon mangels vergleichbarer topologischer Strukturen keine wirkliche Entsprechung gibt.

In der Regel wird Hallandsåsen als die natürliche Grenze zwischen Skåne und Halland bezeichnet. Und legt man diese Definition zu Grunde, müsste Båstad eigentlich bereits halländisch sein. Denn auch wenn der größte Teil der Kommune südlich des kleinen Gebirges liegt oder sich auf seinen Höhen erstreckt, befindet sich das Städtchen selbst an dessen Nordhang.

Das Gemeindegebiet ist aber dennoch irgendwie logisch geschnitten. Es stimmt ziemlich nämlich genau mit "Bjärehalvön" überein - der zwischen den beiden Buchten "Skälderviken" im Süden und "Laholmsbukten" im Norden etwa zehn bis fünfzehn Kilometer weit ins Meer hinaus ragenden "Bjäre-Halbinsel". Um diese herum schlägt die Strecke des Båstad Marathon einen großen Bogen und muss dazu gleich zweimal den Hallandsås queren. So kommen natürlich leicht mehrere hundert Höhenmeter zusammen.

Start und Ziel befinden sich dagegen praktisch direkt auf Meereshöhe. Nur wenige Meter vom Hafen entfernt ist auf einer Grünfläche eine kleine Zeltstadt aufgebaut, in der man schon freitags seinen Umschlag mit Startnummer sowie Leihchip inklusive Klettband zur Befestigung am Fußgelenk abholen und ein wenig über die nicht unbedingt zahlreichen Informations- und Verkaufsstände der "Mässa" schauen kann.

|

|

|

| Immer "Lördagen efter midsommar", am Samstag nach dem Mittsommerfest wird an der alten Hafenschanze der Marathon von Båstad gestartet und beendet | ||

Auch Nachmeldungen sind noch möglich. Denn weder beim Marathon noch beim Halbmarathon ist das Teilnehmerlimit von dreihundert bereits erreicht. Allerdings ist dann die "Anmälningsavgift" mit achthundertfünfzig Kronen für den Marathon und siebenhundertfünfzig auf der Halbdistanz aus mitteleuropäischer Sicht ziemlich heftig. Denn man kommt damit fast schon an hundert bzw. neunzig Euro heran. Wer bis Ende Dezember meldet, zahlt mit sechshundert Kronen für die lange Distanz immerhin auch noch rund siebzig Euro.

Doch ist man eben in Skandinavien, wo man das Preisniveau keineswegs mit dem hiesigen vergleichen darf. In Schweden kommt man dabei - insbesondere verglichen mit Norwegen - in der Regel sogar noch am günstigsten weg. Selbst wenn die Wechselkurse zu den verschiedenen Kronen-Sorten je nach Land zwischen eins zu sieben und eins zu neun liegen, sollte man die Beträge am besten einfach eins zu zehn umrechnen, um das Leiden beim Bezahlen zumindest ein wenig in Grenzen zu halten.

Verglichen mit den Staffeln sind die Einzelläufe aber dennoch fast schon ein Sonderangebot. Denn dort wird keine einheitliche Gebühr verlangt. Pro "Lagmedlem" - auf Deutsch "Teammitglied" - sind je nach Meldetermin weitere vier- bis sechshundert Kronen fällig. Wer seine Mannschaft also breit aufstellen möchte, ist ziemlich schnell bei mehreren tausend Kronen Startgeld angelangt. Sechs, sieben, acht oder neun Läufer sind dennoch ganz normale Staffelstärken. Und manche "Stafett" schöpft die theoretische Maximalzahl von vierzehn sogar tatsächlich fast aus.

Viel passender als am Hafen hätte man diesen Start- und Zielpunkt in Båstad eigentlich kaum noch wählen können. Schließlich hat sich nicht nur der Stadtnamen aus "Botstædæ" - was wörtlich übersetzt etwa "Bootsplatz" bedeutet, aber eigentlich "Anlegestelle" meint - entwickelt. Direkt nebenan findet sich mit "Skansenbadet" zudem auch einer jener Sandstrände, denen das Städtchen seine Entwicklung zum Ferienort zu verdanken hat.

Und dort wo hinter Strand und dem Grünstreifen der Promenade das Gelände schnell zu steigen beginnt, steht das "Hotel Skansen", das nicht nur beim Marathon Sponsor und offizielle Herberge ist sondern auch bei den zwei großen Tennisturnieren. Das geht eigentlich auch gar nicht anders. Denn Hotel- und Tennisanlage sind baulich regelrecht miteinander verwoben.

Eine der Tribünen des Centre Court ist nämlich direkt in einen Nebentrakt der Vier-Sterne-Unterkunft hinein gebaut. Und unter den gegenüber liegenden Rängen befindet sich ein ebenfalls zum Komplex gehörendes Konferenzzentrum. Der dahinter gelegene Platz Nummer eins wird zudem von mehreren kleineren Häusern umgeben, in denen man komplette Appartements anmieten kann.

An der Stirnseite öffnet sich der Hauptplatz allerdings direkt zur Straße hin, die am Hotel vorbei den Hang hinauf führt. Alles ist im Normalfall von dort aus vollkommen frei zugänglich und muss während der Tennis-Veranstaltungen wohl mit eigens dafür errichteten Zäunen abgesperrt werden. Für das einige Tage später beginnende Herrenturnier baut man am Wochenende des Marathons zudem auch schon an einer mobilen Bühne.

|

|

| Direkt neben "Skansenbadet" einem der Sandstrände des Städtchens sind der Startbogen sowie die Zelte für die kleine Marathonmesse aufgebaut | |

All das wirkt, als ob alles ohne echtes Konzept einfach nur so lange zusammen gebastelt worden wäre, bis keines der vielen vorhandenen Versatzstücken mehr übrig war. Irgendwie stellt man sich den Ort eines großen internationalen Wettbewerbes dann doch ein wenig anders vor. Und die auf der anderen Seite des Hotels direkt am Hafen gelegenen, dicht gedrängten und tribünenlosen Nebenplätze für die Vorrundenspiele haben ohnehin den Charakter eines ganz gewöhnlichen Vereinsgeländes.

Rund um die Zelte der Marathonmesse stehen einige alte Kanonen auf einem kleinen Wall. Es handelt sich um die letzten Überbleibsel einer früher an dieser Stelle befindlichen Verteidigungsanlage, die Stadt und Hafen vor Überfällen schützen sollte. Sie hat auch dem heute dort stehenden Hotel den Namen gegeben. "Skansen" bedeutet nämlich übersetzt nichts anderes als "die Schanze".

Und noch etwas anderes kann man neben dem bereits aufgeblasenen blauen Zielbogen entdecken. Dort steht nämlich eine "majstång", die vom Mittsommerfest eine Woche zuvor übrig geblieben ist. Der geschmückte Baumstamm zwar durchaus ähnlich aus wie hiesige Mainbäume. Doch die Tatsache, dass er in Skandinavien erst im späten Juni errichtet wird, lässt eine Verbindung zum Monat "Mai" von vorne herein ziemlich zweifelhaft erscheinen. Und tatsächlich stammt die Bezeichnung von einem altgermanischen Wort, das "schmücken" bedeutet.

Midsommar ist in Schweden das vermutlich wichtigste Fest nach Weihnachten. Im Gegensatz zu Dänemark und Norwegen, wo auch weiterhin am Vorabend des Johannistages, also am 23. Juni gefeiert wird, begehen die Schweden die Sommersonnenwende nach einer in den Fünfzigerjahren erlassenen gesetzlichen Regelung inzwischen an jenem Wochenende, das diesem Datum am nächsten liegt.

Und der Marathon findet in Båstad traditionell "Lördagen efter midsommar" - also eine Woche später - statt, wie mehrere in der Stadt zu entdeckende Transparente verkünden. Während man einige schwedische Wochentage wie "Måndag", "Fredag" oder "Söndag" auf Anhieb entschlüsseln kann und bei anderen wie dem "Torsdag" entweder mit dem englischen Gegenstück "Thursday" oder Kenntnissen in skandinavischer Mythologie - "Thor" und "Donar" bezeichnen den gleichen Gott - weiter kommt, ist "Lördag" anfangs doch eher rätselhaft.

Wer als Läufer gelegentlich einmal in Skandinavien unterwegs ist, hat sich jedoch bald an die in Dänemark und Norwegen "Lørdag" geschriebene und vermutlich auf eine andere nordische Gottheit namens "Loki" zurück gehende Bezeichnung für den Samstag gewöhnt. Schließlich werden in Nordeuropa Marathons wesentlich häufiger am ersten als am zweiten Tag des Wochenendes gestartet.

Eine Startzeit von zehn Uhr, wie man sie in Båstad gewählt hat, ist selbst im Sommer in Skandinavien ebenfalls alles andere als ungewöhnlich. Eigentlich muss man sie sogar noch als "früh" bezeichnen. Auch elf oder zwölf Uhr findet man in vielen Ausschreibungen. Grob gesagt gilt die Regel, dass je weiter man nach Norden kommt und je einsamer die Gegend dabei wird, der Start umso weiter nach hinten wandert, um noch eine Anreise am Wettkampftag zu ermöglichen.

Es ist aber natürlich schon etliche Stunden hell, als die Läufer langsam am Hafen eintreffen. Denn man ist ja terminlich nur eine gute Woche vom längsten Tag des Jahres entfernt. Und dieser fällt im Norden bekanntlich noch einmal deutlich länger aus. Bereits vor halb fünf am Morgen zeigt sich die Sonne im Juni am schonischen Himmel. Und bis sie abends wieder am Horizont verschwindet, steht der kleine Zeiger der Uhr schon jenseits der Zehn.

Wirklich zu sehen ist das Zentralgestirn allerdings nicht, als die angehenden Halb- und Vollmarathonläufer ihre Betten verlassen. Das von den Meteorologen angedrohte Regenband war nach einem recht sonnigen Tag bereits am Freitagabend in Südschweden angekommen. Und während der Nacht hatte es durchaus einiges an Flüssigkeit abgeladen. Der große Guss ist am Morgen zwar erst einmal vorbei. Doch noch hängen die Wolken ziemlich dicht am Himmel.

Während im Organisationszelt noch einige "Nummerlappar" ausgegeben werden, ist für die meisten Teilnehmer danach erst einmal "Pepes Bodega" der Anlaufpunkt. In diesem Restaurant - in einem früheren "Varmbadhus" zwischen Hotel und Hafen beheimatet - finden die Läufer ein kostenloses Frühstücksbuffet. Statt einer Nudelparty gehört in Båstad nämlich "Frukost" zum Startpaket. Und diese wird in Schweden tatsächlich am Morgen eingenommen.

So seltsam wie sie klingt, ist diese Anmerkung gar nicht. Denn auf der anderen Seite des Öresund verstehen die Dänen unter "Frokost" keineswegs die erste Mahlzeit des Tages - die heißt dort "Morgenmad". Gemeint ist vielmehr ein schnelles und einfaches Mittagessen mit Broten oder ähnlichem. "Middag" - das als Tageszeit sehr wohl mit dem deutschen "Mittag" übereinstimmt - bezeichnet als Mahlzeit dagegen ein warmes Gericht, das man nicht nur in Dänemark sondern genauso in Schweden und Norwegen meist erst am frühen Abend einnimmt.

Wer nicht sowieso schon einigermaßen startfertig gekommen ist, kann danach frisch gestärkt im eher einfach gehaltenen Umkleide- und Toilettengebäude des Badestrands sein Wettkampfdress anlegen. Die zweite Variante in der Halle einer knapp einen Kilometer entfernten Schule, in der man nach dem Rennen auch duschen kann, nimmt bei angenehmen fünfzehn bis zwanzig Grad praktisch niemand in Anspruch - zumal inzwischen die Sonne immer häufiger durch die Wolken bricht.

Gar zu lange sollte man die Vorbereitungen nicht hinaus zögern, wenn man danach noch eine Tasche zur "Förvaring" bringen möchte. Denn dort hat sich trotz der gerade einmal knapp zweihundert Teilnehmern beim Marathon - die Halbmarathonläufer sind zu diesem Zeitpunkt nämlich längst mit dem Bus zu einem anderen Startort gebracht worden - bereits eine lange Schlange gebildet.

Das Abgabe-System kann aber auch keineswegs als ausgereift bezeichnet werden. Anstatt vorbereitete Anhänger gleich mit den Startunterlagen zu verteilen und dann die von den Teilnehmern schon fertig präparierten Beutel und Rucksäcke einfach entgegen zu nehmen, wird die Markierung erst vor Ort vorgenommen. Jeder Läufer muss sich dazu sogar erst einmal mit Name und Telefonnummer in eine Liste eintragen.

Die laufende Nummer aus diesem Verzeichnis - und nicht etwa die Startnummer - wird anschließend auf einem jener selbsthaftenden Streifen, die man von der Gepäckabgabe am Flughafen kennt, notiert. Während man diesen an der Tasche befestigt, erhalten die Marathonis den ebenfalls erst noch von den Helfern zu beschriftenden Abriss, um ihn auf die Rückseite der eigenen Startnummer zu kleben. Dass man bei einer solch umständlichen Prozedur nicht unbedingt zügig voran kommt, ist ziemlich logisch.

Als die Marathonis allerdings wenige Minuten vor zehn Uhr hinter die Startlinie gerufen werden, geht es auf einmal doch ganz schnell. Denn von diesem Moment an muss niemand mehr irgendetwas notieren. Nun werden die restlichen Taschen einfach angenommen, ohne das vielleicht doch ein wenig überfrachtete Verfahren zu durchlaufen. Sie werden aufgrund des - eigentlich gar nicht so plötzlich entstandenen - Zeitdrucks nicht einmal mehr gekennzeichnet und türmen sich bald auf dem Tisch.

Man befindet sich zwar in Skandinavien, wo die Verbrechensrate in - auch hierzulande ziemlich beliebten - Kriminalromanen weitaus höher ausfällt als in der Realität. Und noch dazu ist man weitab von jeder Großstadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer nach dem Rennen etwas mitnehmen könnte, was ihm nicht gehört, geht also ziemlich stark gegen null. Dennoch ist - gerade angesichts des Aufwandes, den man noch wenige Minuten zuvor getrieben hat - natürlich auch diese Methode wenig optimal.

An den Detailabläufen lässt sich - eigentlich nicht wirklich typisch für den Norden Europas - in Båstad jedenfalls eindeutig noch etwas feilen. Mindestens genauso ungewöhnlich für einen Lauf in Skandinavien ist auch der Ton, in dem das Feld von einem Offiziellen des Båstad Marathon Klubb hinter die Linie gerufen wird. Denn dieser ist eher scharf und bestimmt als freundlich und zurückhaltend, es klingt kurzzeitig sogar fast nach Kasernenhof. Aber vermutlich liegt das hauptsächlich an der Nervosität angesichts der davon laufenden Zeit.

Ganz so viel Hektik wäre dann allerdings auch nicht nötig gewesen. Denn schnell hat sich das kleine Feld - inklusive der Startläufer der Staffeln etwa zweihundertfünfzig Sportler - am gewünschten Ort ein Stück hinter dem Zielbogen, der gleichzeitig auch den Start markiert, versammelt. Ein bisschen Zeit für das eine oder andere Wort mit den Nebenleuten bleibt deswegen dort noch, bevor man kurz vor zehn - diesmal deutlich weniger schroff - zur Chipmatte nach vorne gebeten wird.

Die ersten Meter des Rennens führen mitten durch die links und rechts aufgereihten Zelte der Marathonmesse. Danach schlägt man einen kleinen Haken um die Bodega, in der man noch eine Stunde zuvor beim Kaffee gesessen hatte, und biegt auf die Uferstraße ein. Über die vielen im Hafen liegenden Segelboote kann man dabei schon einmal einen Blick auf die aus diesem Winkel schon recht beachtlich wirkenden Höhen von Hallandsåsen werfen.

Auch hinter dem "hamn" bleibt die Strecke noch einige hundert Meter direkt am Wasser von Laholmsbukten und passiert dabei einige jener gelb oder rot gestrichenen, "typisch schwedischen" Holzbauten. Dann dreht sie langsam aber sicher von der Küste weg ins Zentrum des Städtchens hinein. Dort wird die Bebauung deutlich gemischter. Und längst nicht mehr jedes Haus am Straßenrand ließe sich architektonisch eindeutig Skandinavien zuordnen. Schließlich mischen sich auch zwei- und dreistöckige Wohnblocks zwischen die Einfamilienhäuser.

Die wohl schönsten Straßen und Gassen Båstads bekommen die Marathonis auf ihren Weg quer durch die Stadt jedoch ohnehin nicht zu Gesicht. Diese ziehen sich nämlich etwas weiter oberhalb am hinter dem Hafen aufragenden Hügel entlang. Insbesondere die parallel zur Laufstrecke verlaufende Agardhsgatan - benannt nach dem in Båstad geborenen Botaniker und Bischof Carl Adolph Agardh - ist dabei ein regelrechtes Schmuckstück.

Mit ihren lang gestreckten, niedrigen Häusern wirkt sie ziemlich verträumt und idyllisch. Teils sind die Bauten aus Holz oder zumindest holzverkleidet. Teils sieht man noch die blanken Mauern. Doch in beiden Fällen sind sie farbenfroh gestrichen. Und manchmal sieht man auch einmal offenliegendes Fachwerk. Eines haben jedoch alle gemein, sie sind nämlich mit bunt blühenden Kletterrosen bewachsen.

Das eine oder andere dieser Häuschen ließe sich problemlos auch jenseits des Öresunds vorstellen. Andere zeigen dagegen das klassische dunkle "Schwedenrot", das als Nebenprodukt des Erzabbaus in Falun entstanden ist und wohl jeden zweiten Haus im Land seine Farbe gibt. Auch an dieser Straße lässt sich klar erkennen, dass Skåne einen Übergangsbereich zwischen Dänemark und Schweden darstellt. Fachwerk gibt es zum Beispiel einzig und allein in Südschweden.

|

|

| Nachdem er kurzeitig an einigen Pferdekoppeln etwas flacher verläuft… | …wird der Weg an der Häusergruppe "Sinarp" wieder richtig steil |

Die noch etwas weiter oben am Hang stehende Kirche sieht ebenfalls kaum anders aus als ihre Gegenstücke auf Seeland. "Mariakyrkan" besitzt nämlich genau jenen wuchtigen Turm mit stufigem Giebel, der unzählige Landkirchen in Dänemark auszeichnet. Das ist keineswegs ein Einzelfall. Etliche weitere schonische Gotteshäuser - die meisten von ihnen noch unter dänischer Herrschaft in Mittelalter und Renaissance entstanden - zeigen ähnliche architektonische Elemente.

Ziemlich genau nach einem - in der zweiten Hälfte leicht ansteigenden - Kilometer zweigt der Kurs erst in ein kleines Seitensträßchen und danach gleich wieder in einen Fußgängertunnel ab, der unter der Hauptstraße des Ortes hindurch zu einem zentralen Platz führt. Um diesen herum gruppieren sich einige - nicht allzu klobig ausgefallene - Neubauten, in denen man neben einem Supermarkt noch etliche weitere Geschäfte sowie die Bibliothek und eine Schule findet

Auf der anderen Seite verlässt man ihn wenig später durch eine zweite Unterführung und landet auf einem Radweg, der ziemlich direkt auf die gleich hinter der Stadt aufragenden Hügel zuzuführen scheint. Unweit des Tunnels passiert man das eigentliche Sportzentrum von Båstad. Denn natürlich wird neben Tennis im Ort auch noch Fußball gespielt. Und eine Aschenbahn gibt es ebenfalls auf der Anlage.

Welche bedeutende Position die Rückschlagsportart allerdings trotzdem einnimmt, lässt sich an mehr als einem Dutzend weiterer Plätze und der Tennishalle erkennen, die sich einige hundert Meter von der Laufstrecke entfernt hinter den Fußballfeldern befinden. Es ist ein Leistungszentrum mit Übernachtungsmöglichkeit, in dem unter anderem der schwedische Verband Trainingslager für jugendliche Talente abhält. Båstad und Tennis gehören einfach eng zusammen. Auch das nationale Tennismuseum lässt sich schließlich am Stadion neben dem Hafen entdecken.

Etwa zwei Kilometer lang zieht sich der Kurs am Ortsrand entlang und verschwindet dabei immer wieder einmal zwischen den Bäumen, die entlang des kleinen Baches stehen, an dem sich der belaufenen Radweg orientiert. Tendenziell führt die Strecke dabei bergan. Doch zeigt das Terrain trotzdem leichte Wellen, so dass durchaus der eine oder andere bereits gewonnene Höhenmeter wieder verloren geht.

Noch ein drittes Mal schlüpft man unter einer Straße hindurch. Und kurz darauf wird die Steigung deutlich heftiger. Statt weiter dem kurvigen Bach zu folgen, nimmt die Piste nämlich den direkten Weg eine Kuppe hinauf - und über sie hinweg. Denn das anschließende Gefälle bringt die Marathonis ziemlich schnell wieder zum kleinen Wasserlauf hinunter, wo sie ihren Weg in dem Wäldchen fortsetzen, das sich zu beiden Seiten des langsam enger werdenden Tales erstreckt.

Die ebenfalls in dieser Senke verlaufende Straße rückt näher, bis der Radweg schließlich direkt parallel zu ihr einschwenkt. Dort wo einige Werkshallen am Rand stehen, ist die erste Verpflegung aufgebaut. "Båstad Öl" steht auf einem der Sonnenschirme. Und passend dazu füllen die Helfer die Becher tatsächlich aus einem Holzfass. Doch kommt da kein Bier - das sich bekanntlich hinter dem skandinavischen "Öl" oder "Øl" verbirgt, während das deutsche "Öl" in Schweden "Olja" heißt - aus dem Zapfhahn sondern einfach nur Wasser. Es ist ein nettes Späßchen der Helfer.

|

|

| Zwischen Wiesen und rot gestrichenen Bauernhöfen führt die Strecke über die Höhen von Hallandsåsen | |

Gleichzeitig mit der Versorgung - auf der Karte mit dem in deutschen Ohren drollig klingenden "tankstation" bezeichnet - befindet sich an dieser Stelle auch die erste Wechselmöglichkeit für die Staffeln. Das wird auch in der Folge so sein. Jedes Team kann eigenständig entscheiden, wo es eine Übergabe vornimmt. Und auch für den Transport zu den jeweiligen Punkten ist man selbst verantwortlich. So sind in vielen der Fahrzeuge, die von der Polizei angehalten werden müssen, als man direkt danach die Hauptstraße kreuzt, Personen im Laufdress zu erkennen.

Das schmale Sträßchen an der Grenze zum breiten Feldweg, in das man eingebogen ist, zieht gleich einmal ordentlich den Hang hinauf. Innerhalb von wenigen hundert Metern Distanz hat man dreißig bis vierzig Meter an Höhe gewonnen. Die Hauptstraße bleibt vorerst genauso im "Sinarpsdalen" genannten Tal zurück wie die Eisenbahnlinie, die diesen einzigen mit moderater Steigung versehenen Einschnitt weit und breit nutzt, um den ansonsten ziemlich steil abfallenden Höhenzug zu queren.

Bei Kilometer fünf können die Läufer erst einmal durchatmen, denn der Verlauf der Strecke wird wieder flacher und geht für einen Moment sogar in ein leichtes Gefälle über. Kleine Wäldchen und Wiesen, auf denen Pferde grasen und über die schöne Blicke man über das Tal hinweg auf den gegenüber liegenden Höhen hat, wechseln sich am Rand des Sträßchens ab. Nur ganz selten passiert man ein einzelnes - meist in Falunrot gestrichenes - Häuschen.

Nicht wirklich häufiger stehen jene blauen Verkehrsschilder mit einem "M" neben der Strecke, denen man in Skandinavien auf keineswegs selten begegnet. Sie signalisieren einen "Mötesplats", an dem sich entgegenkommende Autos passieren können. Mit "Motor" hat die Bezeichnung allerdings nichts zu tun. Das Verb "möta" bedeutet vielmehr "treffen" und mit dieser Erkenntnis kann man dann auch eine Verbindung zum englischen "meet" erkennen.

Nach einem knappen Kilometer ohne allzu große Höhenunterschiede folgt der zweite Abschnitt des ersten großen Anstiegs. Marcus Bällgren wechselt deshalb wieder in einen berggeeigneten Trippelschritt. Der Läufer vom "IS Göta" aus dem etwa fünfzig Kilometer südlichen Helsingborg, das bis zur Eröffnung der Öresundbrücke wichtigstes Eingangstor nach Schweden war und auch weiterhin mit dem dänischen Helsingør auf der anderen Seite der Meerenge durch in dichtem Takt verkehrende Fähren verbunden ist, absolviert seinen ersten Marathon.

Wirklich lange im Voraus geplant hat er seine Premiere allerdings nicht, wie er im bekannt guten Englisch der Skandinavier erzählt. Erst am Vorabend habe ihm ein nicht lauffähiger Vereinskamerad seine Nummer gegeben, um die keineswegs niedrige Meldegebühr nicht verfallen zu lassen. Aus diesem Grund wird der Name "Bällgren" dann später auch in der Ergebnisliste gar nicht auftauchen.

|

|

| Am Golfplatz bei Salomonshög ist der höchste Punkt des Marathons erreicht… | …danach stürzt der Feldweg sich bergab dem Dörfchen Grevie entgegen |

Das Profil des Baståd Marathons ist jedoch für einen Erstling alles andere als einfach. Darauf mit "you didn't pick an easy one" angesprochen, kontert Marcus Bällgren trocken mit einem "I didn't, he picked it". Allerdings habe er gar nichts gegen die Hügel einzuwenden. Für den Herbst sei er nämlich beim "Lidingöloppet" - einem Geländelauf auf der Insel Lidingö im Stockholmer Schärengarten, bei dem alleine beim dreißig Kilometer langen Hauptlauf weit über zehntausend Teilnehmer an den Start gehen - gemeldet und dort ginge es auch ziemlich auf und ab.

So wie Bällgren in diesem Augenblick den Berg hinauf zieht, scheint er dafür wirklich nicht schlecht gerüstet zu sein. Und obwohl er seine Marathonpremiere praktisch aus der letzten Startreihe begonnen hat, wird später noch im ersten Drittel der "Resultatlista" ein "Ola Nilsson" vom "IS Göta" mit einer 3:36:26 auftauchen, der angeblich zufällig genau jene Startnummer "59" gehabt haben soll, die auch Bällgren auf der Brust trägt.

Der in seinem steilsten Stücken durchaus zweistellige Prozentsätze erreichende Anstieg führt vorbei an der aus einigen Bauernhöfen bestehenden losen Häusergruppe "Sinarp", die dem unter ihr liegenden Tal den Namen gab, auf ein weites, nur noch leicht welliges Plateau. Dort läuft man zwar weiterhin etwas bergan. Der größte Höhenunterschied ist aber nach ungefähr sechs Kilometern bewältigt.

Eine halben Kilometer später folgt sogar ein kurzes Gefälle hinunter eine kleinen Senke. Und nun sind nicht mehr nur sattgrüne Getreidefelder die Begleiter der Läufer. Rund um Salomonhög - gleichzeitig der Name für diese Höhe und einige Bauernhöfe, die sich über sie verteilen - erstreckt sich nämlich ein Golfplatz, auf dem schon eine Reihe von Spielern unterwegs ist. Der "Bjäre Golfklubb" stellt keineswegs die einzige dieser Sportstätten auf dem Gemeindegebiet von Båstad dar. Insgesamt ein halbes Dutzend Anlagen verteilen sich über die Kommune.

Der Kurs biegt nach links ab und kreuzt dabei den Golfplatz zwischen den Spielbahnen. Noch einmal geht es dabei minimal bergan und hinauf zum höchsten Punkt der Strecke, den man damit bereits nach ziemlich genau einem Fünftel der Gesamtdistanz erreicht hat. Gut hundertfünfzig Meter befindet man sich nun über dem Meeresspiegel. Und da der Start ja direkt am Wasser lag, sind unter Berücksichtigung der Wellen sogar schon einige Höhenmeter mehr erklettert.

Innerhalb kürzester Zeit ist man etwa die Hälfte davon wieder los. Denn der Feldweg stürzt sich praktisch sofort hinter der Kuppe hinunter ins Dörfchen Grevie. Dieses befindet sich bereits jenseits des kleinen "Passes", der in Verlängerung von Sinarpsdalen auf etwas mehr als über einhundert Metern den niedrigsten Übergang über Hallandsåsen darstellt und deswegen von der Westküstenbahn genutzt wird.

Der Bahnhof von Grevie bildet deswegen auch den Kreuzungspunkt, an dem die von beiden Seiten hinaufkletternden Züge - insbesondere die schroffere Nordseite hat trotz der in absoluten eher geringen Höhe durchaus den Charakter einer Gebirgsbahn - auf der ansonsten einspurigen Strecke einander passieren können. So ist es immerhin möglich bis zu vier Züge pro Stunde durch diesen letzten großen Flaschenhals der gesamten Strecke zu bringen.

Ein- und Aussteigen kann man in Grevie allerdings nicht mehr. Die Station ist inzwischen für den Personenverkehr geschlossen. Denn angesichts der nicht einmal achthundert Einwohnern, die das Örtchen hat, waren die Fahrgastzahlen alles andere als überwältigend. Dennoch ist Grevie damit bereits der viertgrößte "tätort" - ein Begriff, mit dem man in Schweden größere zusammenhängende Siedlungen bezeichnet - der Gemeinde.

|

|

| Bei einigen der unterwegs passierten Bauernhöfe entdeckt man noch die Jahrhunderte alte Bauernhaus-Architektur der Region Skåne | |

Denn die fünfzehntausend Menschen von "Båstads kommun" verteilen sich auf mehr als zweihundert Quadratkilometer. Die sich daraus ergebenden Bevölkerungsdichte von nicht einmal siebzig Personen erscheint aus mitteleuropäischem Blickwinkel eher gering. Nur in wenigen deutschen Regionen wird dieser Wert unterboten. Im dünn besiedelten Schweden liegt man damit allerdings schon ungefähr im ersten Viertel der Rangliste.

Unter den gerade einmal zweihundertneunzig Gemeinden ist Båstad ohnehin eher ein Zwerg. Denn obwohl es in zum Beispiel der Schweiz schon einige Kantone gibt, die kleiner ausfallen, umfassen nicht einmal fünfzig schwedische "Kommuner" noch weniger Fläche. Die größten dieser Verwaltungseinheiten Gällivare, Jokkmokks und Kiruna im menschenleeren Norden des Landes übertreffen in ihren Ausmaßen sogar sämtliche österreichischen und fast die Hälfte der deutschen Bundesländer - wohlgemerkt ohne dabei wirklich mehr Einwohner zu haben als Båstad.

Abgesehen vom Großraum Stockholm ist ohnehin keine schwedische Region dichter bevölkert als Skåne. Und dabei ist es ziemlich egal, ob man sich die Gliederung nach "Län" oder nach "Landskap" anschaut, die in Schweden beide eine Bedeutung haben. Erstere ist die administrative Einteilung in Provinzen. Im schwedischen Zentralstaat haben sie verglichen mit den Bundesländern oder Kantonen im deutschsprachigen Raum allerdings weit weniger Rechte - und auch kein eigenes Parlament oder eine echte Regierung.

Der Begriff "Län" entspricht dem deutschen "Lehen". Und wie dieser reicht er mehrere Jahrhunderte zurück. Einige der aktuell einundzwanzig Provinzen sind bereits durch eine - noch vom berühmten König Gustav Adolf - veranlasste Verwaltungsreform im siebzehnten Jahrhundert entstanden. Fast alle anderen gehen auf Fusionen der dabei gebildeten Verwaltungseinheiten in den folgenden beiden Jahrhunderten zurück.

Obwohl diese Gebiete also seit langer Zeit ziemlich unverändert sind, hat sich trotzdem die traditionelle, noch wesentlich ältere Struktur mit fünfundzwanzig verschiedenen "Landskapen" weiter erhalten. Auch diese "Landschaften", die ihren Ursprung in der Regel in mittelalterlichen Herrschaftsgebieten haben, besitzen genau definierte Grenzen. Doch sind sie insbesondere im Osten und Norden Schwedens manchmal völlig anders geschnitten als die "Län".

Vermutlich sind die "Landskapen" sogar die wesentlich bekanntere Einteilung des Landes. Mit "Kronobergs län" oder "Jönköpings län" können jenseits der schwedischen Landesgrenzen sicher nur ganz wenige etwas anfangen. Von "Småland", das unter anderem aus diesen beiden Provinzen besteht, hat man dagegen eher einmal gehört - schon alleine deswegen, weil viele Geschichten der dort geborenen Astrid Lindgren in dieser Landschaft spielen.

|

| Nach zwanzig Kilometern läuft man bei Torekov wieder dem Meer entgegen |

Das Dörfchen Lönneberga, in dem der berühmte Michel nach jedem von ihm angestellten Unfug im Stall eingesperrt seine Holzmännchen schnitzte, ist zum Beispiel keineswegs eine Erfindung. Es existiert dort tatsächlich. "Michel" heißt im schwedischen Original - und auch den meisten anderen Ländern - allerdings "Emil". Nur im Deutschen wurde er umbenannt, um eine Verwechslung mit der gleichnamigen Figur Erich Kästners zu vermeiden.

Touristisch werden praktisch ausschließlich die Landskapen beworben. Und nicht nur geschichtlich sondern auch kulturell haben sie Bedeutung. Die jeweiligen Baustile, Trachten, Traditionen und Dialekte orientieren sich zum Beispiel ziemlich häufig an ihren historischen Grenzen. Und die bereits erwähnten, in den letzten Jahrzehnten aufgekommenen regionalen Kreuzflaggen beziehen sich ebenfalls nur auf sie. Die meisten Schweden identifizieren sich hauptsächlich mit ihrer Landskap und nicht mit ihrem Län.

Einzig die Ballungsgebiete der Metropolen Stockholm und Göteborg bilden dabei eine gewisse Ausnahme. Denn dort bezieht man sich viel eher auf die jeweilige Stadt in ihrem Zentrum. Schließlich erstrecken sich beide Großräume gleich über mehrere verschiedene Landschaften. Die Hauptstadt, die sich am engen Übergang des Mälarsees in die Ostsee auf beiden Ufern sowie den Inseln dazwischen ausdehnt, liegt sogar selbst sowohl in Uppland als auch in Södermanland. Denn der See bildet die traditionelle Trennlinie der beiden Regionen.

Für Skåne ist die Abgrenzung inzwischen jedoch nicht mehr ganz so entscheidend. Denn nachdem Ende des letzten Jahrtausends "Malmöhus län" und "Kristianstads län" zusammengelegt wurden, ist die Landschaft Schonen praktisch deckungsgleich mit "Skåne län". Nur in der Gemeinde Båstad gibt es eine kleine Abweichung. Denn das seit mehr als vier Jahrzehnten zur Kommune gehörende Dörfchen Östra Karup wird mit seinem Umland der Region Halland zugeordnet.

Dass diese Verschiebung eines einzelnen Kirchspiels - bei dem entsprechenden schwedischen Begriff "Socken" lässt sich das Schmunzeln irgendwie kaum vermeiden - mit nicht einmal tausend Bewohnern überhaupt erwähnenswert scheint, dass überall zu lesen ist "Östra Karup ligger i Halland och i Skåne län", belegt ziemlich deutlich die noch immer vorhandene Bedeutung der Landskapen.

Auch hierzulande gibt es durchaus die eine oder andere historische Region, für die sich über Bundesländer noch Gemeinsamkeiten entdecken lassen. Das teils baden-württembergische, teils bayrische Schwaben ist so ein Beispiel. Doch käme - ganz abgesehen von der keineswegs vollkommen eindeutig definierten Grenzziehung - wohl sicher niemand auf die Idee, bei Ulm als Lagebeschreibung "in Schwaben und im Bundesland Baden-Württemberg" oder bei Neu-Ulm "in Schwaben und im Bundesland Bayern" anzugeben.

|

|

| Bis direkt an die Wasserkante kommen die Läufer anfangs nicht. Zwischen Uferstraße und Kattegat schiebt sich ein rund hundert Meter breiter Streifen, der mit Gras und niedrigen Büschen bedeckt ist | |

Die Laufstrecke schlägt am Ende des steilen Gefälles einen kleinen Haken durch ein Wohngebiet und gewinnt dabei sogar wieder einige Meter. Dann biegt sie nach rechts auf eine etwas breitere Straße ein und führt nun erneut leicht bergab zwischen keineswegs dichtgedrängten, noch relativ neuen Einfamilienhäusern in westlicher Richtung langsam aus dem vom Marathon eher gestreiften als wirklich durchquerten Dorf hinaus.

Kurz vor einer Kreuzung wird der lange Zeit nur durch eine simple Markierung von der Fahrbahn abgetrennte Bürgersteig, auf dem man unterwegs ist, doch noch etwas angehoben. Und auf einem Zebrastreifen kann man gut abgesichert die zweispurige Hauptstraße passieren. Doch nur wenige Schritte nach der Überquerung endet der Seitenstreifen auch schon wieder, so dass die Marathonis ihren Weg auf dem Asphalt fortsetzen müssen.

Das Sportgelände von Grevie, an dem nach gerade einmal zehn Kilometern bereits die vierte Verpflegung erreicht wird, markiert den Ortsausgang. Ein kurviges Landsträßchen, das in sanften Wellen durch Felder und Wiesen, vorbei an einigen Baumgruppen und verstreuten Höfen verläuft, nimmt die Läufer für die nächsten beiden Kilometer auf. Voll gesperrt hat man es für das Rennen es nicht. Doch da die Fahrbahn weit genug ist, um ohne Mötesplats-Schilder auszukommen, bleibt trotz einiger vorbei fahrender Autos stets genug Raum.

Über eine kleine Kuppe geht nach Killebäckstorp hinein, wo die zwischendurch wieder eher südlich abgedriftete Strecke an einer Kreuzung erneut nach Westen abknickt. Im nur aus einigen Dutzend Gebäuden bestehende "småort" - ein "kleiner Ort", der im Gegensatz zum "tätort" laut Definition der skandinavischen Statistiker eine Bevölkerung von weniger als zweihundert Menschen hat - haben es sich einige Anwohner am Straßenrand zusammen gefunden, um die vorbeikommenden Läufer ein wenig anzufeuern.

Auch in Grevie hatten bereits einige Zaungäste aus ihren neben der Strecke aufgebauten Campingstühlen interessiert das Geschehen beobachtet. Doch wie bei einem in einer nicht gerade übervölkerten Gegend hauptsächlich über Land führenden Marathon kaum anders zu erwarten, könnte man die Zuschauer unterwegs alle einzeln per Handschlag begrüßen, ohne dabei allzu viel Zeit zu verlieren.

Auf der Straße, auf die Marathonis in Killebäckstorp eigebogen sind, rollt nun sogar noch etwas mehr Verkehr. Man läuft ihm wie schon seit Grevie auf der linken Seite entgegen. Und wie meist in Skandinavien, wo solche Streckenführungen alles andere als ungewöhnlich sind, geht dies eigentlich ohne jedes Problem. Die Autofahrer nehmen Rücksicht und sich eben die eine oder andere Minute mehr Zeit.

Ohnehin ist ein hoher Anteil des Verkehrs währen des Marathons selbstgemacht. Denn neben den Staffelfahrzeugen, die auf dem Weg zu den nächsten Übergaben sind, folgen auch noch einige Freunde und Angehörige, denen man deswegen unterwegs immer wieder einmal begegnet, dem Läuferfeld. Eng geht es hauptsächlich an den Wechselpunkten zu. Denn dort sind die Straßenränder manchmal ziemlich zugeparkt, so dass es spätestens wenn gleich von beiden Seiten weitere Autos kommen, für diese durchaus einmal etwas stauen kann.

|

| Auf dem nach Torekov hinein führenden Sträßchen wird die Halbmarathonmarke erreicht |

Zwei Kilometer geht es durch inzwischen kaum noch profiliertes Gelände immer geradeaus. Dann setzt der Kurs zu einem extrem lang gezogenen Rechtsbogen an, der bis zu seiner Vollendung einen weiteren Kilometer in Anspruch nimmt. Die Straße hat diesen erst kurz zuvor abgeschlossen und ist für einige hundert Meter gerade verlaufen, als die Streckenmarkierungen an einer Einmündung nach links zeigen.

Schon fünfzig Meter vor dem Abbiegen steht das erste Schild mit Pfeil und der dazu gehörenden Entfernungsangabe. Am Abzweig selbst folgt eine weitere Tafel. Auch bei vielen anderen kritischen Ecken arbeitet man mit einer Vorankündigung. Da neben den "skyltar" auch noch orangefarbene Pfeile am Boden den richtigen Weg anzeigen, wäre ein Verlaufen eigentlich auch ohne die fast immer vorhandenen Streckenposten nur schwerlich möglich.

Und zu allem Überfluss hat man - insbesondere dort, wo die Strecke nicht über Asphalt führt - auch noch "blå snitslar" verteilt. Das hatte der Ansager vor dem Start ausdrücklich verkündet. Doch nach den Papierschnipseln am Boden, die man bei eher bescheidenen Kenntnissen der schwedischen Sprache dahinter vermuten könnte, muss man dennoch keine Ausschau halten. Die "snitslar" stellen sich als an Bäumen und Büschen befestigte Flatterbänder heraus.

Während man über schlechte Markierung also wahrlich nichts zu klagen hat, sieht das bezüglich der Kilometrierungen schon ganz anders aus. Zwar sind jedes Mal Schilder aufgestellt oder aufgehängt. Und auch am Boden lassen sich daneben die passenden Zahlen entdecken. Nur sind diese eben im Abstand von einigen hundert Metern gleich doppelt vorhanden. Gegenüber dem Jahr 2011 haben sich Start und Ziel nämlich um genau diese Distanz vom Hafen zurück verschoben.

Dass die Kilometer manchmal an der alten und manchmal an der neuen Marke stehen, einige Abschnitte also deutlich zu lang, andere hingegen viel zu kurz geraten, sorgt irgendwann nur noch für Verwirrung. Endgültig abstrus wird das Ganze jedoch, wenn gleich an beiden Bodenmarkierungen auch Zahlentafeln aufgestellt wurden. Einige Kilometer passiert man unterwegs also gleich zweimal. Selbst wenn kaum jemand auf der mit etlichen Höhenmetern versehenen Strecke seine Bestzeit jagen dürfte, ist dies ein eigentlich völlig unnötiger Lapsus.

Auch nach dem Abbiegen ändert sich erst einmal wenig an der schon seit etlichen Kilometern vorherrschenden Umgebung. Relativ eben geht es durch weite Felder mit dazwischen liegenden Einzelhöfen. Das ist zwar keineswegs hässlich, aber eben auch alles andere als spektakulär. Für den angeblichen "vackraste maratonlopp i Sverige" fällt das zweite Viertel - inzwischen hat man Kilometer fünfzehn längs passiert - jedenfalls nicht vollkommen überzeugend aus.

Immerhin ist der eine oder andere der Höfe am Streckenrand ganz interessant. Denn die meisten sind zwar relativ neu und modern. Vereinzelt entdeckt man allerdings trotzdem noch die jahrhundertealte schonische Bauernhaus-Architektur. Strohdächer bedecken dabei eher niedrige Bauten. Diese bestehen entweder aus einem Fachwerkgerüst mit dazwischen gemauerten Ziegeln. Oder sie sind aber aus Feldsteinen errichtet, die dann mit voller Absicht als Stilelement an einigen Stellen aus dem hellen Putz heraus schimmern.

|

|

| Die ersten Häuser liefern genau jenes Bild, das man von einem schwedischen Strandörtchen im Kopf hat | |

Als kleine Abwechslung dient aber auch "tankstation" Nummer sechs inklusive "stafettväxling", die vor einem der - in diesem Fall recht "normalen" - Höfe aufgebaut ist. Dass direkt davor eine S-Kurve liegt, macht die Parksituation nicht wirklich optimal. Schon für einen Kleinwagen würde es ein wenig enger werden. Doch dem riesige Traktor, der genau in diesem Moment versucht die Stelle zu passieren, bleibt nichts anderes übrig, als eine Lücke im - allerdings längst weit auseinander gezogenen - Läuferfeld abzuwarten, um vorbei zu kommen.

Einen Kilometer später erreicht man den småort Rammsjö, der nur unwesentlich größer ausfällt als Killebäckstorp. Um den deutschen Begriff "Weiler" anzuwenden, sind es vielleicht ein paar Gebäude zu viel. Als richtiges "Dorf" kann man diese Ansammlung von ungefähr fünfzig Häusern auch nur mit sehr viel Wohlwollen bezeichnen. Und praktisch genauso schnell, wie man sie betreten hat, kann man sie auch wieder hinter sich lassen.

Ein Straßenschild an der einzigen echten Kreuzung zeigt an, dass es links nur einen Kilometer nach "Rammsjöstrand" wäre. Schon seit längerem bewegt man sich in kaum größerer Distanz zur Küstenlinie. Doch das Meer, das man zuletzt kurz nach dem Start aus der Nähe zu Gesicht bekommen hatte, bleibt den Marathonis weiter vorenthalten. Sie folgen weiter der mit einer Kurve nach rechts ziehenden Hauptstraße und setzen die Halbinselumrundung noch immer mit einem gewissen Abstand zum Kattegat fort.

Man entfernt sich sogar erst einmal etwas vom Wasser und läuft wieder ein wenig ins Land hinein. Einen Kilometer später endet das Sträßchen bei der nächsten, "Slättaröd" genannten Häusergruppe an einer Einmündung. Die Hauptrichtung scheint nach rechts zu führen. Und auch der nach "Torekov" zeigende Pfeil des "Vägmärke" deutet darauf hin, dass es auf dieser Seite weitergeht. Schließlich verbirgt sich hinter diesem Namen der Startort des Halbmarathons. Doch die Strecke dreht nach links und folgt der Straße nach "Burensvik".

Allerdings tut sie dies nicht allzu lange. Denn schon in der nächsten, kaum mehr als eine halbe Stadionrunde entfernten Kurve kommt an der nächsten Versorgungsstelle dann doch noch der Rechtsschwenk. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt, dass die dort angebotene Verpflegung immer wieder neue Überraschungen zu bieten hat. Denn abgesehen von Wasser, das es wirklich überall gibt, sind die "tankstationer" - was ursprünglich übrigens auch im Schwedischen wirklich "Tankstelle" bedeutet - ansonsten ziemlich individuell bestückt.

Dieses Mal sind es Essiggurken, die als Ergänzung der Getränke offeriert werden. Allerdings sind diese als Wettkampfverpflegung im Norden Europas keineswegs so unüblich, wie viele nun vielleicht denken. Man kann ihnen zwar bei weitem nicht überall begegnen. Doch selbst bei großen Stadtmarathons wie Stockholm oder Helsinki gehören sie an manchen Versorgungspunkten zum Sortiment.

Auch eine weitere Spezialität, die Skandinavien in dieser Hinsicht zu bieten hat, kann man in Båstad probieren. Denn an einigen Ständen gibt es neben Wasser keine Elektrolytgetränke sondern "Blåbärssoppa" zu trinken. Eigentlich ist diese "Blaubeersuppe" - gemeint sind Heidelbeeren - ein Nachtisch, den man je nach Jahreszeit und Wetter warm oder kalt zu sich nehmen kann.

Doch insbesondere durch ihre Verwendung beim Wasalauf, dem seit den Zwanzigern ausgetragenen, neunzig Kilometer langen Skirennen zwischen Sälen und Mora hat dieser dicke Saft bei nordischen Ausdauersportlern einen beinahe schon legendären Ruf. Jedes Jahr gehen dort alleine beim Hauptlauf mehr als fünfzehntausend Teilnehmer an den Start. Und das Interesse ist noch viel größer. Die Zahl der Startplätze hat man nämlich nach oben begrenzt, weshalb "Vasaloppet" binnen kürzester Zeit ausgebucht ist.

Daneben entdeckt man bei der Runde um Bjärehalvön an anderen Verpflegungsstellen unter anderen Waffeln mit Schlagsahne oder Zimtschnecken auf den Tischen. Außer Gurken bilden Tomaten eine weitere ziemlich ungewöhnlich Alternative. Und neben Bananen - es gibt tatsächlich gelegentlich das internationale Marathon-Standardgericht - erweitern an zwei Ständen noch Erdbeeren die Bandbreite an Früchten.

Alle, die ein Rennen über eine solche Distanz am liebsten minutiös durchplanen möchten, stellt dieser ständige Wechsel vermutlich eher vor Probleme - zumal es im Gegensetz zu den manchmal fast schon überorganisierten Läufen in der Schweiz keine Übersicht über die jeweilige Verpflegung gibt. Man kann den ständigen Überraschungseffekten aber natürlich durchaus auch etwas Positives abgewinnen. Langweilig wird es während des Båstad Marathons schon alleine deswegen nämlich nicht.

Erstmals überhaupt seit dem Startbereich verlässt die Strecke hinter dem Posten wieder den Asphalt. Und dabei taucht sie gleich in einen schmalen Trampelpfad ein, der durch eine bereits ziemlich zugewachsene, zwei Felder voneinander trennende Hecken- und Baumreihe führt. Um die Passage für die Läufer einigermaßen problemlos möglich zu machen, hat man eigens eine Schneise ins Gestrüpp hinein gemäht.

Zweihundert Meter später ist man allerdings schon wieder auf einem asphaltierten Feldweg angekommen, der abgesehen von der schnellen Links-Rechts-Kurvenkombination an einem kleinen Wäldchen wenig bietet, was man nicht auch schon auf den letzten Kilometern zu Gesicht bekommen hätte. Hinter dem ein wenig erhöht liegenden Hain lässt sich allerdings in nicht mehr allzu weiter Entfernung eine etwas größere Ansiedlung erkennen und dahinter auch das Meer erahnen.

|

|

| Niedrige, gemütlich wirkende Häuschen begleiten die Läufer auf der Landseite des Sträßchens | In etwa zwei Kilometer Entfernung ragt "Hallands Väderö" vor Torekov aus dem Meer |

Kurz hinter Kilometer zwanzig - die ersten Häuser sind zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht - biegt der Kurs nach links ein eine Straße ab, die sich langsam, aber stetig dem Wasser entgegen senkt. So ganz scheint sich der dabei durchlaufene, immer wieder mit Freiflächen durchsetzte Außenbezirk von Torekov nicht entscheiden zu können, ob er denn nun eine Wohn- oder eine Feriensiedlung sein soll. Ein großes, jedoch aus vielen einzelnen Gebäuden bestehendes Hotel wird jedenfalls ebenfalls passiert.

Nachdem ihnen bis auf einen einstelligen Rest auch die letzten der auf dem Weg über Hallandsåsen gewonnenen Höhenmeter verloren gegangen sind, schwenken die Marathonis auf die Uferstraße ein. Bis direkt an die Wasserkante kommen sie aber vorerst nicht. Zwischen Läufer und Kattegat schiebt sich nämlich ein rund hundert Meter breiter Streifen, der mit Gras und niedrigen Büschen bedeckt ist.

In diesem Abschnitt piepen mitten im Grünen auch die - um den auch auf diesem Sträßchen denkbaren Verkehr nicht zu behindern nur auf einer Seite ausgelegten - Chipmatten an der Halbzeitmarke. Dass ausgerechnet an dieser Stelle, die Halbmarathonläufer auf die Strecke gegangen sein sollen, erscheint ziemlich unrealistisch. Und tatsächlich findet sich der Startpunkt der "Kurzstreckler" im noch ein ganzes Stück entfernten Zentrum von Torekov. Um auf die richtige Länge zu kommen, hatten sie mit einer kleinen Schleife im Ort begonnen.

Da dies ebenfalls um zehn Uhr und damit genau zum gleichen Zeitpunkt geschehen war, als am anderen Ende der Halbinsel die Marathonis auf die Reise gingen, kommen beide Felder eigentlich zu keinem Zeitpunkt miteinander in Berührung. Die Sieger über einundzwanzig Kilometer sind am Ziel in Båstad längst gekürt, bevor die Läufer der doppelt so langen Distanz ihren Startplatz in Torekov überhaupt erreichen.

Denn schon nach 1:15:32 bleiben die Uhren für Thomas Moyes stehen, der sich am Ende noch ziemlich deutlich von seinen anfänglichen Begleitern Tony Hatefnejad und Patrik Nilsson absetzen kann. Hatefnejad kommt als Zweiter in 1:20:30 praktisch exakt fünf Minuten nach dem Gewinner ins Ziel. Der Drittplatzierte Nilsson liegt dahinter noch einmal siebenundzwanzig weitere Sekunden zurück.

Bei den Frauen sind die Abstände weit enger. Zwischen der Ersten Emma Hesselstrand und ihrer Verfolgerin Ellinor Andreasson liegen bei zwar immerhin knapp drei Minuten. Denn bei einer Siegerzeit von 1:31:01 haben die Zeitnehmer nach 1:33:50 die zweite "Kvinna" - einer der wenigen skandinavischen Begriffe, für den man weder im Deutschen noch im Englischen wirklich Ähnlichkeiten entdeckt - in der Liste. Doch Anna Kinch folgt mit 1:33:55 nur knapp dahinter.

Ungewöhnlich ist allerdings die Klasseneinteilung. Denn die nächsten Kategorien nach "Herrar" und "Damer" lauten - wie übrigens auch beim Marathon - erst "Herrar 50" und "Damer 50". Tom Petersen bestätigt dabei in 1:31:02 praktisch sekundengenau die alte Faustregel, dass der Beste der M50 etwa mit der schnellsten Frau einläuft. Annika Bergengrens 1:39:55 ist sogar fast noch stärker einzuschätzen. Ansonsten gibt es nur noch eine weitere Wertung für die über Sechzigjährigen. Sie gehen an Per Roxlin (1:49:23) und Lisbeth Cyrusson (1:56:32).

Die nächsten von den Läufer erreichten Häuser von Torekov - vermutlich aus "Thores skov", auf Deutsch "Thors Wald" abgeleitet, manche führen ihn aber auch auf eine Heilige namens "Tora" zurück - liefern irgendwie genau jenes Bild, das man von einem schwedischen Strandörtchen im Kopf hat. Kleine bunte Holzbauten stehen in gepflegten Gärten hinter niedrigen Lattenzäunen. Dazwischen kann man immer wieder einmal einen Blick auf das inzwischen wieder etwas weiter entfernte Meer erhaschen.

Bald werden diese Aussichtsmöglichkeiten allerdings seltener. Denn die lose Häuserreihe wandelt sich irgendwann zumindest auf der Seeseite zu einem richtigen, weitaus dichter bebauten Wohnviertel, in das man wenig später abbiegt. Doch nimmt die Strecke nicht den direkten Weg zum Kattegat sondern dreht kurz, bevor sie das Meer erreicht, noch einmal nach rechts und folgt einer anderen Wohnstraße.

Fünfhundert Meter später stoßen die Marathonis dann ziemlich genau am westlichsten Punkt der Halbinsel doch noch aufs Wasser. Für einige hundert Meter wird man nun auf der Uferpromenade der von vielen kleinen Felsen geprägten Küstenlinie folgen. Niedrige, gemütlich wirkende Häuschen begleiten die Läufer auf der Landseite des nach "Sankta Tora" benannten Sträßchens. Selbst wenn sich neben Båstadt auch Torekov längst zu einem beliebten Urlaubsort entwickelt hat, ist von Massentourismus im kleinen Hafendörfchen nichts zu entdecken.

In etwa zwei Kilometer Entfernung ragt "Hallands Väderö" aus dem Meer. Obwohl "Hallands Wetterinsel" die benachbarte Landskap im Namen trägt, gehört auch sie zur Gemeinde Båstad und damit zu Skåne. Das unbewohnte, etwa drei Quadratkilometer große Eiland ist schon vor Jahrzehnten vollständig zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Am interessantesten ist aber vielleicht, dass die komplette Insel "Svenska kyrkan", der evangelischen Kirche von Schweden gehört.

Beim Blick zurück über die Schulter lässt sich im Süden jenseits von Skälderviken zudem die Halbinsel Kullen erkennen, deren Spitze der nur wenige Kilometer lange und kaum einen Kilometer breite, aber trotzdem fast zweihundert Meter hohe Kullaberg einnimmt. Dahinter beginnt der Öresund. Und selbst wenn man Seeland wegen der die Sicht versperrenden Kullahalvön nicht erkennen kann, wäre Dänemark von Torekov in gerader Linie nicht einmal einen Marathon entfernt.

Die tatsächliche Anfahrt ist wegen des dazwischen liegenden Wassers zwar etwas weiter. Dennoch verwundert es wenig, dass die Dänen in Båstad das einzige wirklich sichtbare Startkontingent von jenseits der schwedischen Grenzen stellen. Dass dabei die Informationen über den Lauf im Netz außer auf Schwedisch nur noch in einer englischen Version zur Verfügung gestellt werden, ist für diese Beteiligung nicht das geringste Hindernis.

|

|

| Zwischen blühenden Hecken geht es auf einem schmalen Schotterweg im leichten Bogen auf ein Strandwäldchen zu | |

Denn die Nähe der skandinavischen Sprachen zueinander macht sogar den Umweg über das Englische völlig unnötig. Zumindest in geschriebener Form sind diese für die Nachbarn jedenfalls recht gut verständlich. Es ist durchaus bezeichnend, dass auf der schwedischen Wikipedia-Einstiegsseite jeweils auch ein "Dagens skandinaviska artikel" auf dänische oder norwegische Texte verlinkt ist. Umgekehrt verfährt man genauso und bietet einen "skandinaviske artikel" oder "skandinavisk artikel" - der Unterschied ist oft wirklich kaum größer als in diesem Beispiel - an.

Bei der Unterhaltung tun sich insbesondere Schweden und Dänen dann zwar manchmal ein wenig schwerer miteinander. Aber so manche Mundarten des Deutschen liegen eindeutig wesentlich weiter auseinander. Dass diese sich nicht wie die verschiedenen Dialekte in Nordeuropa zu jeweils eigenständigen Sprachen entwickelt haben, ist eher ein historischer Zufall als eine echte linguistische Gesetzmäßigkeit.

In Skåne ist die Verständigung mit Sprechern des Dänischen ohnehin ein weitaus kleineres Problem als zum Beispiel im nordschwedischen Lappland. Schließlich zeigt das Schonische aufgrund von geographischer Nähe und gemeinsamer Geschichte selbst bereits viele dänische Merkmale. Den für Dänemark oft so typischen Singsang mit leicht erhöhter Stimme bekommt man aber trotzdem nicht direkt zu Ohren.

Vom hauptsächlich von der der Region um die Hauptstadt Stockholm geprägten "rikssvenska" unterscheidet sich der Dialekt jedenfalls deutlich. Und so wird "Skånska" von manchen Linguisten wegen der politischen Zugehörigkeit und der verwendeten Schriftsprache unter der Rubrik "Südschwedisch", von anderen aufgrund seiner Charakteristik aber durchaus auch unter "Ostdänisch" einsortiert. Wirklich sauber trennen lassen sich beide Sprachen ohnehin nicht.

Die Promenade dreht nach leicht rechts und führt zwei, drei Meter zu einem Wall hinauf, der dem Hafenbecken von Torekov ein wenig Schutz bietet. Wie schon am Start in Båstad stehen auch dort noch einige alte Kanonen und belegen, dass es bei der Befestigung früher wohl nicht alleine um die Absicherung gegen die Gewalten der Natur ging.

Am "hamn" herrscht Volksfeststimmung. Allerdings hat dies nicht nur mit den vorbei kommenden Marathonläufern zu tun. Das örtliche Tourismusbüro hat die Gelegenheit genutzt und den an dieser Stelle ebenfalls stattfindenden Start des Halbmarathons gleich mit einem kleinen Hafenfest verbunden. Einige ganze Reihe von Verkaufs- und Informationsständen sind aufgebaut. Und auch für Kinder und ihre Eltern hat man sich einige "familjeaktiviteter" einfallen lassen.

Zwischen dem "start för halvmaran" - in Schweden wird der Begriff "Marathon" gerne auch einmal zu "Maran" verkürzt und damit auch gleich das Problem umgangen, ob man das Wort denn nun mit "t" oder mit "th" schreiben soll - und dem Durchlauf der ersten Langstreckler, können die Kleinsten auch bei einen "Minimarathon" antreten. Am Ziel in Båstad gibt es diese Möglichkeit sogar sowohl freitags als auch samstags. Man gibt sich wirklich viel Mühe, alle ins Programm einzubinden.

|

|

| Der Weg umrundet die kleine, sandige Bucht von Torekov, deren südliches Ende die Kais und Bootsanleger des Hafens einnehmen | |

Nach dem Passieren des Startbogens folgt ein kleiner Schlenker um den Hafen. Und schon hat man das Zentrum Torekovs wieder hinter sich gelassen. Die zum Teil kopfsteingepflasterten Gassen im alten Kern des Örtchens, die beim Halbmarathon Teil der Einführungsrunde waren, muss man sich ein anders Mal ansehen. Wesentlich länger als die gerade beendete Stippvisite dürfte das allerdings auch nicht dauern. Denn trotz einer relativ großen räumlichen Ausdehnung hat Torekov aufgrund etlicher Ferienhäuser nicht einmal tausend dauerhafte Einwohner.

Die Strecke wechselt hinter dem Hafen auf einem schmalen Schotterweg, der die kleine, sandige Bucht umrundet, deren südliches Ende die Kais und Bootsanleger einnehmen. Zwischen blühenden Hecken geht es im leichten Bogen auf ein Strandwäldchen zu, das die immer weiter vom Ufer zurück weichende Bebauung irgendwann ganz ablöst. Für einen kurzen Moment taucht man schließlich mitten in die windschiefen Bäume hinein.

Als man "Strandskogen i Torekov" einige Meter später wieder verlässt, scheint man auf einem Campingplatz gelandet zu sein. Denn während links weiterhin das Meer den Begleiter für die Marathonis spielt, verteilen sich auf der rechten Seite nun Zelte und Wohnmobile im noch immer von Büschen und Bäumen durchsetzten Gelände. Tatsächlich dehnt sich dahinter eine recht weite Anlage aus, in der man wie in Skandinavien üblich neben Stellplätzen auch komplette Ferienhütten anmieten kann.

Ob Strand und Weg tatsächlich noch zum Campingplatz gehören oder sich in öffentlicher Hand befinden, ist eigentlich ziemlich uninteressant. Das traditionelle nordische "Allemansrätt" - da es im dichter bevölkerten Dänemark nur rudimentär existiert, im sprachlich und kulturell nicht zu Skandinavien gehörenden Finnland aber sehr wohl, ist der Begriff "skandinavisch" in diesem Falle nicht passend - erlaubt schließlich den freien Zugang zur Natur. Und die gilt ausdrücklich auch auf privaten Grundstücken.

Natürlich müssen beim - in Schweden hauptsächlich historisch überlieferten und nur sehr bedingt in Gesetzen festgeschriebenen - "Jedermannsrecht" bestimmte Regeln eingehalten werden. So darf es zu keinen Störungen der Eigentümer oder gar Beschädigungen deren Eigentums kommen, indem man zum Beispiel einfach querfeldein über bepflanzte Felder marschiert. Und bei Wohnhäusern gilt es entsprechende Sicherheits- und Toleranzabstände - die "hemfridszon" - einzuhalten.

Doch kein Landbesitzer darf das Betreten seines Geländes komplett verhindern oder Eintritt dafür verlangen, wie man es insbesondere in Nordamerika an Aussichtspunkten, Wasserfällen oder ähnlichem ziemlich oft erleben kann. Die Ufer von Seen und Küsten des Meeres stehen - soweit sie unbebaut sind und nicht als Teil eines Naturreservats oder Nationalparks besonderen Schutz genießen - jedenfalls allen überall offen.

|

|

| Nach zwei Dritteln der Distanz nimmt ein grasiger Weg die Läufer für einige Zeit auf | |

Als der Küstenpfad auf ein kleines Sträßchen trifft, verlässt "banan" - im Gegensatz zu den Norwegern, die das auch hierzulande in leichte abgewandelter Form vom Skilanglauf bekannte "løype" benutzen, und den Dänen, bei denen man unter der Rubrik "ruten" nachsehen muss, ist in Schweden für "Laufstrecke" tatsächlich der auch "Eisenbahn" bedeutende Begriff üblich - den Uferbereich und zieht wieder ins Land hinein.

Ziemlich schnell beginnt die Straße auch zu steigen. Sie tut dies nicht gleichmäßig sondern eher unrhythmisch und stufig, mit steilen und flachen Abschnitten im Wechsel. Doch während des knappen Kilometers, den man durch die Siedlung Varan absolviert, gewinnt man dabei zwanzig bis dreißig Höhenmeter, zu denen noch einige weitere hinzu kommen, als die Marathonis wieder in offeneres Gelände hinaus laufen.

Die Hoffnung, dass damit schon ein beträchtlicher Teil des für die zweite Querung des Hallandsås notwendigen Anstiegs bewältigt wäre, trügt. Denn kaum fünfhundert Meter später, geht es in einem Wäldchen nach links in eine weitere Ferienhaussiedlung namens "Perstorp" hinein und dort gleich wieder bergab. Mit einigen weiteren leichten Linkskurven, die man schon während des Anstieges absolviert hatte, ist nämlich eine Drehung um hundertachtzig Grad entstanden, so dass man nun wieder genau entgegen gesetzt in Richtung Meer unterwegs ist.

Am Ende des etwa zwei Kilometer langen Umweges ist man nur an einer anderen Ecke des Golfplatzes gelandet, den man nach Verlassen des Strandes schon einmal gestreift hatte. Und rund die Hälfte der gerade erst erarbeiteten Höhenmeter ist ebenfalls wieder dahin. Während man die Anlage sowie einige dazu gehörende Tennisfelder auf asphaltierten Feldwegen weiter umrundet, gehen noch einige zusätzliche verloren.

Bis zum Meer, das sie in der Ferne erkennen können, stoßen die Marathonis allerdings nicht vor. Denn hinter dem Golfplatz verläuft das Sträßchen erst einmal parallel zur Küstenline. Wie schon so oft führt die Laufstrecke dabei durch Ackerflächen und Aussiedlerhöfe. Als das schmale Asphaltband nach etwa zwei Dritteln der Gesamtdistanz genau auf einen der Höfe zusteuert, um direkt davor rechts zu schwenken, geben die Freiwilligen an der dort aufgebauten Verpflegungsstelle Nummer elf genau die entgegengesetzte Richtung vor.

Nach links läuft man kurz in einen Schotterweg hinein, um gleich darauf auf einem grasigen Weg zu landen, der über eine von etlichen Büschen und niedrigen Bäumen durchsetzte Wiese führt. Ein Ordner bewacht einige hundert Meter später ein offenes Viehgatter, denn in der Folge geht es über eine Weide hinweg. Wanderer könnten den Zaun im Normalfall mit einem hölzernen Treppchen überwinden. Den Marathonis will man diese akrobatische Einlage in vollem Lauf dann aber wohl doch nicht zumuten.

|

|

| Über eine Viehweide führt ein Teil dieses Abschnittes … | …ein Helfer bewacht das für die Marathonis geöffnete Gatter |

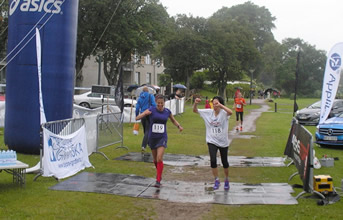

Der "funktionär" - so bezeichnet man in Schweden die Helfer bei Marathons tatsächlich - hat den Regenschirm aufgespannt. Inzwischen nieselt es nämlich wieder: Das Aufklaren des Himmels vor dem Start und in der ersten Rennphase war nicht von Dauer. Schon relativ früh hatte es wieder zugezogen. Und nun hängen bedrohlich dunkle Wolken über den Läufern. Wer an diesem Tag etwas langsamer unterwegs ist, wird im letzten Renndrittel oder -viertel richtig nass werden. Das leichte Nieseln in diesem Augenblick wird sich wenig später zu regelrechten Güssen auswachsen.

Nur langsam kommt man der Küstenlinie näher, an der sich der Pfad nur in einigem Abstand orientiert. Schließlich stößt man dann aber doch noch zu einer Bucht hinunter und ist damit auch den letzten Rest der zwischendurch gewonnenen Höhe wieder los. Dort endet aber auch der knapp zwei Kilometer lange Ausflug ins Gelände. Über ein "Färist" - ein Viehgitter - am Boden verlässt man die Weide und landet wieder auf dem Asphalt.